──青山さんは、今年度から新設された事業開発本部の責任者に就任されました。どのようなことに取り組んでいく予定でしょうか。

ソフトウェアや電動化など、これからのHondaを担うテーマに幅広く取り組んでいくことになります。ただ、その根本にあるのは2050年のカーボンニュートラル達成ということ。

最近ではLCA(Life CycleAssessment)という考えのもと、資源調達、生産工程、流通、廃棄に至るまでのライフサイクル全体のCO₂排出に対してメーカーが責任を負う時代です。企業の社会的責任が問われる中で、Hondaはどんな領域でどれくらいの貢献をしていくのか、待ったなしの状況です。

事業開発本部としても再生可能なクリーンエネルギーの利活用や、資源の循環活用を行うリソースサーキュレーションなど、幅広くカーボンニュートラル達成のための取り組みを進めていきます。4月12日の記者発表でお話した電動化もまた、カーボンニュートラル達成に向けたロードマップの重要なステップの1つです。

──直近まで北米地域本部長として米国に駐在されていました。日米でのカーボンニュートラルやEVへの意識の差は感じますか。

米国では既に電動化への取り組みがかなり盛んになっていて、ごく当たり前にEVが街中を走っています。地域によって差はありますが、カリフォルニアでは充電設備もかなり普及していて、不便を感じることもありません。

一方で、日本はハイブリッド車が普及しているユニークな国です。結果としてEVの普及に関しては海外と比較して遅れてしまっているのが現状です。

また、充電設備などのインフラに鑑みても、アメリカ、中国、ヨーロッパなどの国々よりもEVの普及には時間がかかるだろうと考えています。

──4月12日の記者発表では、国・地域ごとに幅広いEVのラインアップが発表されました。

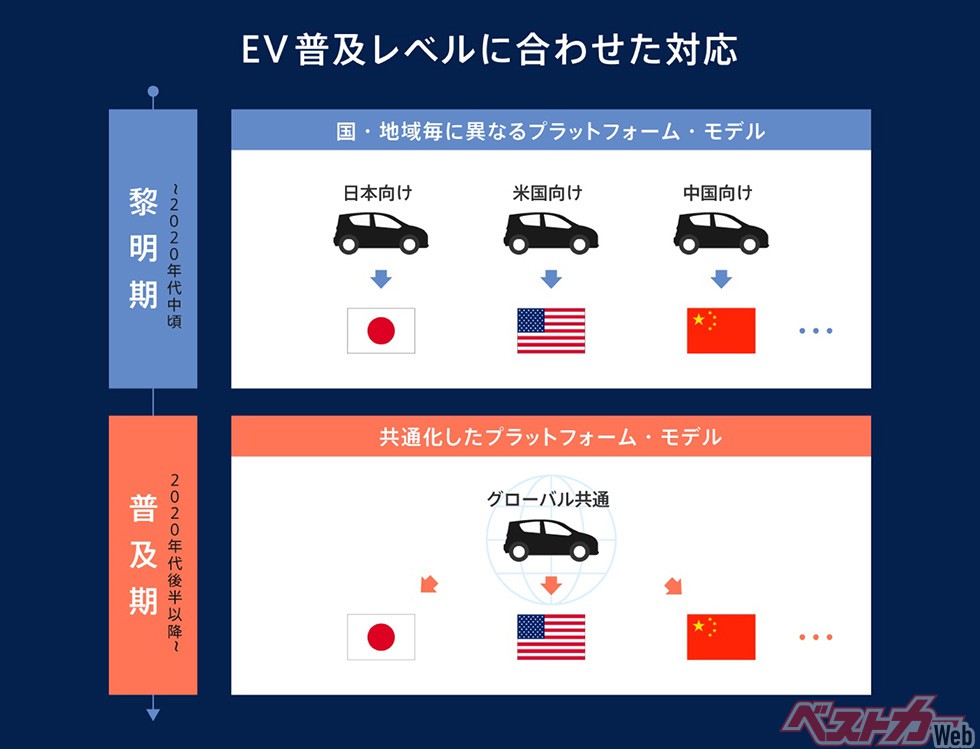

今お話したことに通じますが、2020年代の前半から中頃では国・地域ごとにEVそのものの普及レベルが異なります。地域差がある中で、画一的なプラットフォームでグローバルに展開するのは難しく、地域ごとの対応が必要だというのが足元での考え方です。

例えば、中国はかなり電動化が進んでいる状況ですから、中国向けのプラットフォームを展開していって、2027年までに10モデルのEVを揃えたいと考えています。

アメリカはEVの市場が拡大しつつあるものの、全体の中での割合で考えるとまだ小さい。そこで、GM(ゼネラルモーターズ)との共同開発で中大型モデルを2024年に2モデル投入します。

日本の場合は、今はまだEV黎明期。その中でも環境への感度が高い企業からのニーズがあることはわかっているので、商用の軽EVからはじめることにしました。

──EV普及期の展望についてもお聞かせください。

2020年代の後半からは世界的にEVの普及が進むことが予想されるので、グローバルで共通プラットフォームの展開をはじめていこうと考えています。

2026年からは北米を中心にした大型プラットフォームを、2027年からはGMと共同で進めていく中型プラットフォームを、その次に日本を含むアジアへ向けて小型プラットフォームを展開していく。

直近では地域に合わせたラインアップを揃えながら、先々は大型・中型・小型の3つのプラットフォームに集約していきます。

──4月12日の記者発表にはスペシャリティとフラッグシップ、2つのスポーツモデルの展開を示唆するような内容もありました。

日本を中心としたHondaのコアなファンの皆さんからは、スポーツモデルへの高い期待を感じています。クルマのパフォーマンスや乗り味などは従来Hondaが培ってきたものですし、得意とする領域です。

ガソリン車と同じように、電動車でも運転して楽しいクルマを提供する。それが私たちHondaにとってやりたいことの1つであることは間違いありません。

Hondaファンの皆さんがあっと驚くようなことをしたいですね。

ソフトウェアを通じて、“つながる”クルマへ

──一方で、Hondaは「クルマとソフトウェアの融合」の方針も打ち出しています。今後、Hondaのクルマはどのように変わっていくのでしょうか?

2010年代からHondaはクルマ向けの音楽配信サービスを提供するなど、クルマをネットワークとつなぐ取り組みをはじめています。

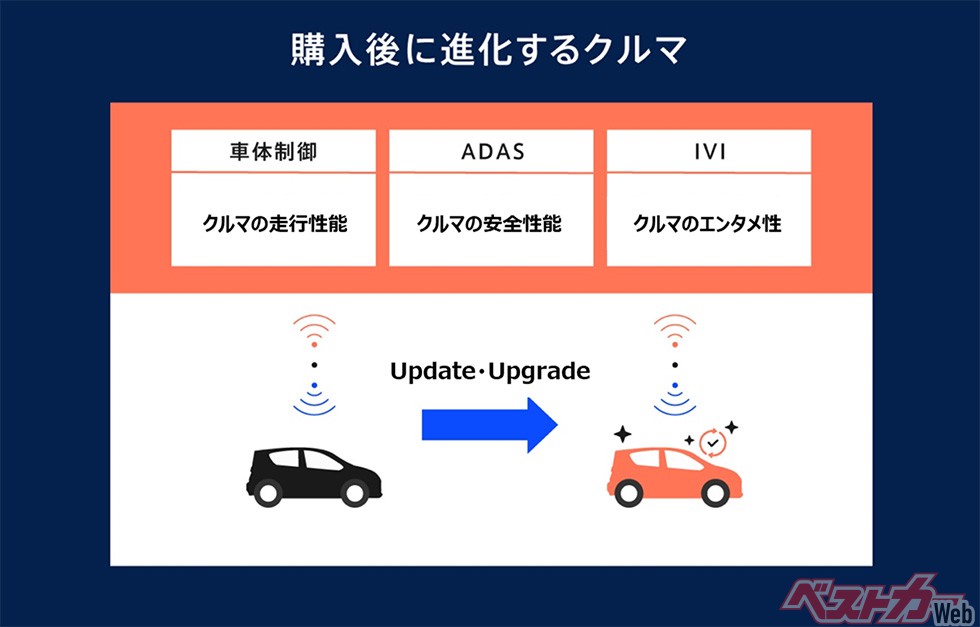

それがEVになると、どうなるか。従来のクルマに比べて、EVの電子プラットフォームはネットワークと親和性が高く、例えば、購入後にネットワークを通じて、クルマの機能や性能に関わる部分をアップデート、またはアップグレードすることができるようになるでしょう。

例えば、「もうちょっと加速が欲しい」「加速はいらないけど航続距離が欲しい」と思ったら、クルマの購入後に出力特性を変えることもできるようになります。

──クルマを買った後に自分好みにカスタマイズできるようになるわけですね。

他にもADAS(Advanced Driver AssistanceSystems)と呼ばれる安全・安心を目的とした先進運転支援システムをより高度な機能にアップグレードしていくことだってできるし、IVI(In-Vehicle Infotainment)と呼ばれる領域で音楽や映画などの新しいサービスを提供していくこともできます。言ってみれば、クルマが大きなスマートフォンのようになっていくわけです。

これまでHondaが提供していたハードウェアの進化による“クルマを意のままに操る喜び”は、ソフトウェアと融合することで、個人へ最適化したものに変わっていく。

それと同時にADASとIVIにより、運転者のみならず同乗者にも安心を提供しながら、多様な移動の楽しみを提供できるようになる。

クルマの体験はよりパーソナライズされたものになっていくでしょう。

──Hondaのモビリティがコネクテッドなものに置き換わっていくということは、データを取得できる多数の“端末”がある状態とも言えます。それらをネットワーク化することでどのようなことが起こりうるのでしょうか?

あらゆるHondaのモビリティがコネクテッドなものに置き換わり、スマートフォンを持つ歩行者のデータも含めて集約することができたら、より高度な交通社会を構築していくことにつながっていくでしょう。

最近ではV2X(Vehicle to X)と盛んに言われていますが、例えばクルマと歩行者のデータがつながる(Vehicle toPerson)ことで、クルマやビルの陰に隠れている歩行者を可視化して、歩行者のみならず、クルマ側に注意喚起するといった安全技術の研究も進んでいます。

また、電力網とつながる(Vehicle toGrid)ことで、EVから未使用時の電力を送ることでピーク時や停電時に電力を供給するなど、EVを社会全体の効率的なエネルギーマネジメントのためのインフラとして活用することもできる。社会を主語にした、さまざまなソリューションの展開が考えられるでしょう。

変わる、Hondaのビジネスモデル

──今後、Hondaはどう変わっていくのでしょうか。

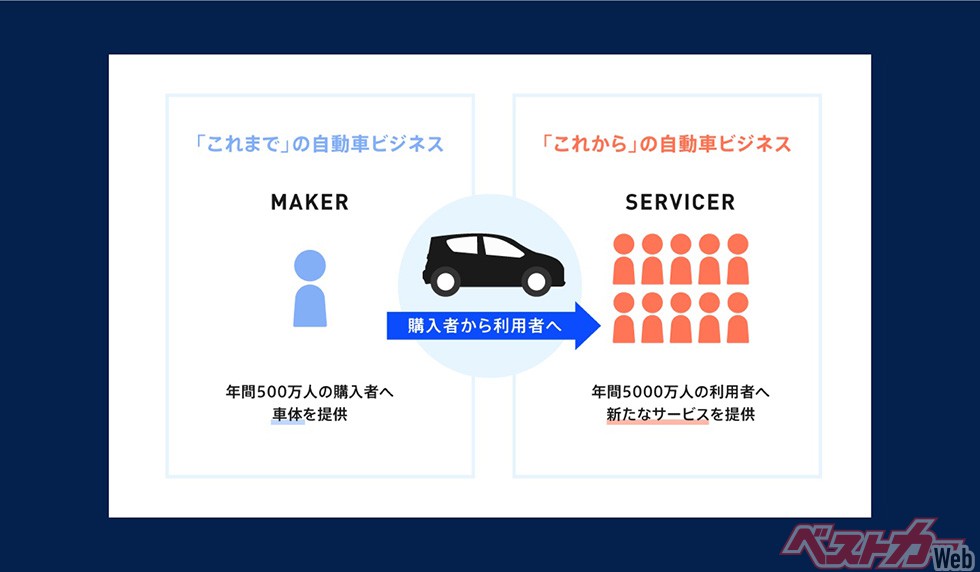

これまではHondaが1年に500万台のクルマを販売するとすれば、お客様の数は500万人でした。しかし、これからコネクテッドなクルマに置き換わっていくと、そのクルマが世の中に10年存在するとすれば、5000万人のユーザーに向けて新たなサービスを提供していくことになります。

スマートフォンで無料のシステムアップデートと有料のアプリを購入するように、クルマもお客様の好みによって新たな付加価値を与える有料のアップグレードプランを用意することで新たなビジネスが生まれます。

これはHondaのビジネスの機会が拡大していくこと、つまり私たちが社会へ貢献できるチャンスが拡大することを意味しています。

今日お話したことは、以前からHondaが取り組んできたことです。それぞれ四輪、二輪、発電機などのパワープロダクツと部門ごとにバラバラに取り組んできたことを、私が担当する事業開発本部に集約することになりました。これによりケーパビリティを高めていくとともに取り組みを加速させていきたいと目論んでいます。

Hondaもビジネス変革を求められる潮目にありますから、そこはもう、どんどんやっていかなきゃいけない。

ただやっぱりお客様に楽しみや、喜びを提供していくのは変わらず大事にしたい部分。これからもHondaらしく、時代をリードする先進的・独創的なサービスを提供していくという姿勢を持ち続けていたいと思います。

![ええ、[初代オデッセイ]のスペアタイヤマジかよ!! もうちょい置き場所なかったのか!?](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2024/04/24133045/am199609_odsy02_01001H-600x375.jpg?v=1713933046)

コメント

コメントの使い方