■こんなものまで「ツイン」なの!?

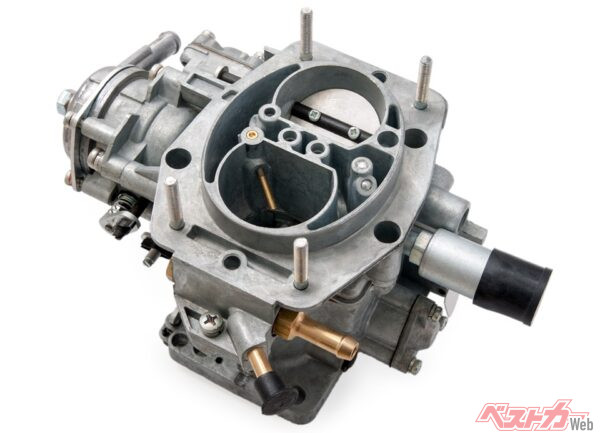

■ツインキャブ

燃料(ガソリン)と空気を混合してエンジンに送り込む装置がキャブレター。かつて機械式のキャブレターは内燃エンジンに必須の装置だったが、今世紀に入るとキャブレターはほぼ電子式燃料噴射装置(日本では一般的にインジェクションと呼ぶ)にとって代わられた。

しかし、キャブレター全盛の時代にはこれを複数個装着することによってエンジンを高出力化するという手法もあった。これがいわゆるツインキャブだ。

キャブレターのツイン化によってエンジンにより多くの混合気を送り込めることになり、パワーアップにつながる。なかにはツインだけでは足りずにトリプルキャブを装備したモデルもあった。

■ツインエンジン

この響きだけでは、クルマのエンジンルーム内にふたつのエンジンが搭載されるイメージを抱いてしまう。

だが、当然ながらそんなことはなく、この場合のツインエンジンとは、日本ではハイブリッドカーと呼ばれるモデルを指している。

自社のハイブリッドカーをツインエンジンと呼称しているのはスウェーデンのボルボで、同社製プラグインハイブリッドシステムのT6とT8がそれにあたる。

つまり、内燃エンジンと電動モーターのふたつでツインエンジンということだ。日本国内では、エンジンといえばほぼ内燃機関を意味している。

しかし、英語本来の「Engine」は「発動機」のことであり、エネルギー源がガソリンであっても電気であってもかまわない。だからボルボはツインエンジンの呼称を使っていて、これに間違いはないのだが、やはり日本人にはピンとこない?

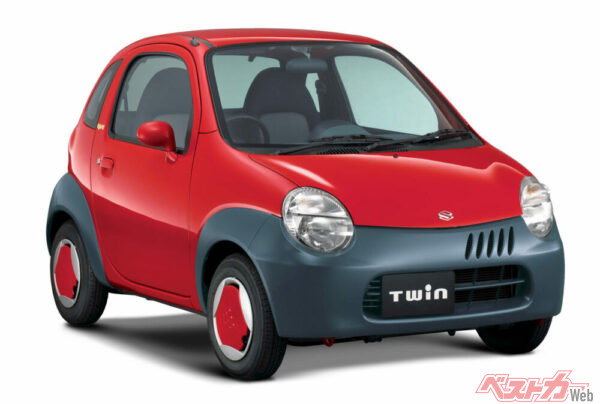

■スズキツイン

最後に紹介するのは名称が「ツイン」だったクルマ。スズキツインは2003年に発売された超コンパクトな軽自動車だ。シティコミューターとして開発され、乗車定員は2名のショートホイールベースが外観の特徴にもなっている。

通常のガソリンエンジン仕様に加えて軽自動車では初のハイブリッドモデルもラインナップし、ハイブリッドで34.0km/Lという燃費のよさもアピールポイントのひとつだった。

その大胆すぎるルックスはインパクトが強かったが、残念ながらツインのコンセプトと内容が市場に受け入れられることはなく、発売からわずか3年後の2005年に製造販売が終了している。

ちなみに車名のツインは「2人乗り」と「ツインエンジン(ハイブリッド)」に由来するものだった。

■なぜツインは下火になったのか?

今日のクルマ関連で「ツイン~」の名称を持つ装備や車種はほとんどなく、かつてのツイン全盛期を知る者にとってはさみしい感じすらある。

ハイパワーの代名詞だったツインターボは、ターボがパワーアップではなくエネルギー効率アップ重視の装備になってから話題になることがなくなり、DOHCがメジャーになった現在では、わざわざツインカムを謳う必要はない。

そしてツインキャブに至ってはいわずもがなである。かろうじてツインエンジンは残っているが、現在の「ツイン」に以前のような華やかな雰囲気は感じられない。

パワーの象徴ともいえた「ツイン」の衰退こそが、クルマ社会の大きな変化を象徴しているのかもしれない。

【画像ギャラリー】「ツインカム」「ツインターボ」はクルマ好きの憧れだった!?(17枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方発売はされなかったが、スズキがエンジン2機乗った車を過去に作った様な記憶が…