日本の自動車雑誌は車幅と重量にはとても厳しい。

車幅1800mmを超えると「ユーザーのことを考えていない」になり、車重が重いクルマは「運動性能を犠牲にしている」となる。

しかし、本当にクルマは軽ければ軽いほど”いいクルマ”なのだろうか? 気になるそのギモンを鈴木直也氏がバッチリ解決してくれる。

文:鈴木直也/写真:西尾タクト、マツダ、スバル、スズキ

ベストカー2017年3月10日号

そもそも”軽量化”のメリットとは?

まずは軽量化のメリットについてザッとおさらいしよう。個々の部品の軽量化も大幅に進んでいる現在の国産車だが、30~40年前の国産車は現在よりも大幅に軽かった。

この要因は主に安全性や快適性向上の面での重量増であり、車両全体での車重増加の流れが前提としてある。

クルマにとって軽量化は”正義”だが、そもそも同じパワーのエンジンを積んでいる2台のクルマがあったとして車重が軽ければより加速がよくなるし、燃費が向上してCO2排出量の削減にも大きく影響するのは自明の理。

EVの場合だと電費性能が上がり、航続可能距離も伸びる。

それ以外にも特にスポーツモデルの場合、「走る」「曲がる」「止まる」といった運動性能の向上にダイレクトにつながるため、高コストになるがより軽量なアルミ素材、CFRP(炭素繊維樹脂)が使用されるケースが多い。

その結果、加速性能とコーナリングなどコントロール性の向上、さらにはブレーキのストッピングパワー負担軽減などがもたらされる。まさに”いいことずくめ”だ。

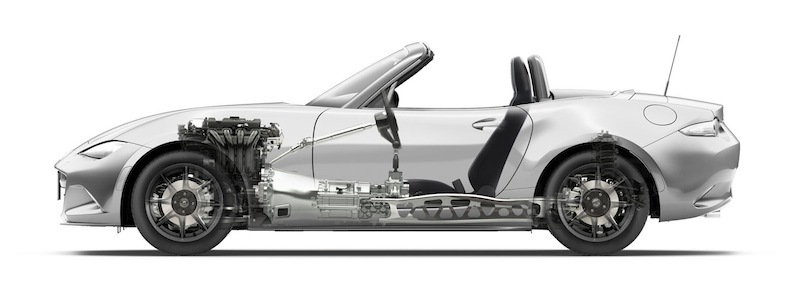

マツダは軽量化へのこだわりで知られるメーカーだ。現行ND型ロードスターはまさにその典型例で、先代NC型から全体で100kgを超える軽量化を達成している。

例えば、材料置換ではボンネットやトランクフードなど先代型でもアルミを採用していた部位以外に、新たにフロントフェンダーや前後バンパーレインフォースなどにもアルミを採用したほか、高張力鋼板の使用比率を大幅にアップ。

また、フレームワークをストレート化&連続化し、強度を落とさずに板厚を薄くして軽量化するため、フロントフレームの十字形状やリアフレームのダブルハット形状など断面形状を最適化させた。

ボディシェルのみで先代型から25kg以上もの重量を削減。マツダでは現行ロードスターで”グラム作戦”と称し、さらに細かい数々の軽量化を敢行。

サスペンション周りだけで70カ所以上に穴を開けることで数百グラム削減したり、溶接個所やサイドウィンドウの下側を波型にカットしたり、

ドアロック連動式フューエルリッドを採用することで給油口からオープンレバーやケーブルを不要にしたりするなど、まさにグラム単位での軽量化に取り組んだ。

聞く限り涙ぐましい努力の連続でいいことしかなさそうだが、そんな軽量化に果たしてどんな盲点があるのだろうか?(ベストカー編集部)

コメント

コメントの使い方