ホンダといえば困難への挑戦が持ち味であり、自らの持つ技術力で困難に立ち向かっていこうという姿に時折「グッ」と来てしまうことも。

速くて、燃費もよくて、快適性も高くて、安全で……。そんな矛盾する要素を1台のクルマで共存させてしまうのがホンダの凄さだ。

そんなホンダの技術の根幹にあるのが、創業者本田宗一郎がいった「走る実験室」ことF1にあるだろう。2019年のF1はトップチームであるレッドブルとのタッグもあり、すでに3位表彰台を獲得している。

2019年のホンダF1は我々をもっと驚かせてくれるはずだが、当記事では人々をこれまでアッと驚かせたホンダのエポックメイキングな技術を5つ振り返っていこう。

文:永田恵一/写真:ホンダ

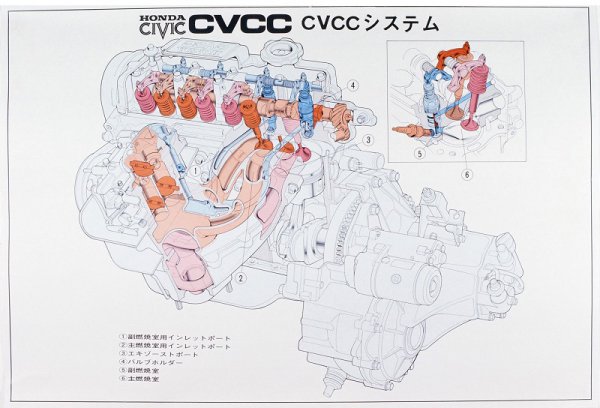

■不可能を可能にしたCVCC技術(1973年初代シビック)

1960年代はクルマにとって古きよき時代だったが、当時のクルマの排ガスはクリーン化がほぼない、現代の基準からすると有毒性のあるものだった。

特に自動車大国アメリカではクルマの排ガスを含めた大気汚染が深刻で、マスキー法と呼ばれる新しい排ガス規制が発効された。

マスキー法は1970年生産車に対し1976年以降の製造車は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物の排出量を10分の1にするという非常に厳しいもの。

フォード、GM、クライスラーのアメリカビッグ3は「クリアできない」と強く反発するほどだった。

しかしホンダは創業者、本田宗一郎の「世界中の自動車メーカーが『よーいドン』でスタートするレースなんて滅多にあるものじゃない」という金言により低公害エンジンの開発をスタート。

ホンダが選んだCVCC(

複合渦流調整燃焼方式 )はガソリンを薄く燃やすリーンバーン(希薄燃焼)を行い、なるべく有害物質を燃焼させる。

しかしそれだけでは失火が起こることもあり、濃いガソリンを燃やす副燃焼室も設け完全燃焼を目指すというもの。

その独創的な技術でCVCCはマスキー法を見事一番乗りでクリア。

また排ガスのクリーン化はCVCCのような前処理と触媒などを使ってクリーン化する後処理に分けられる。

後処理は構造が複雑になることや触媒の劣化という懸念があったのに対し、CVCCは触媒を使わないために全体的にシンプルで済むという強みもあった。

CVCCの実用化に加えオイルショックが起きたのもホンダにとっては追い風になった。

初代シビックは「燃費もいい低公害車」という理由でアメリカでも大人気車に成長し、ホンダの躍進に多大な貢献を残した。

ただし後にエンジンの燃焼技術や触媒技術の進歩もあり、排ガスのクリーン化は現代に通じる電子制御燃料噴射+触媒の後処理が主流となる。

結局ホンダも触媒を使い始め、CVCCに見切りを付けたのも事実である。

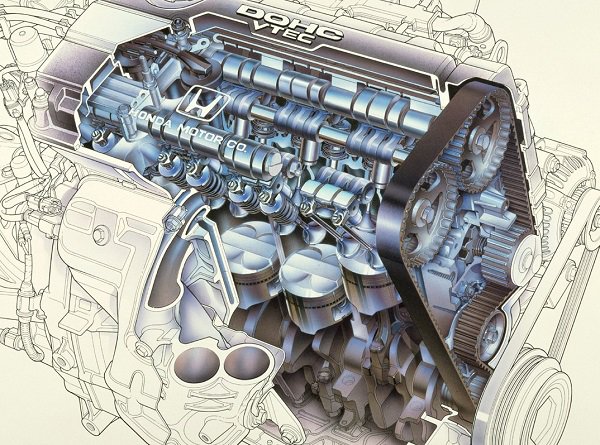

■VTECでスポーツエンジンが開花(1989年2代目インテグラ)

VTECの登場までエンジンの性格は排気量などにも左右された。

吸気と排気のバルブを開閉するカムシャフトの特性により、大まかに分けて以下の2つの特徴があった。

・「低速トルクは太いけど、高回転域のパワーはない」

・「高回転域のパワーは凄いけど、低速トルクは細い」

この時代のエンジンはまさに「不器用」というか、エンジンの「いい塩梅」のパワーを使うことが難しかった。

しかし2代目インテグラに搭載された1.6リッターVTECエンジンは、世界初の可変バルブタイミング&リフトを備えてこれを解決した。

常用域では太い低速トルクを持つ扱いやすいエンジン、高回転域ではリッターあたり100psの160psを発揮するパワーを発揮。

「ジキルとハイド」かのような、1つのエンジンの中に2つの性格を持つエンジンを実用化した。

またVTECはスポーツエンジンだけでなく燃費にも貢献したのは意外としれれていない。

VTECを利用して吸気バルブを1つ休止し、ガソリンを薄く燃焼させて燃費を向上させるリーンバーンエンジンのVTEC-E(1991年登場の5代目シビック)がそれだ。

低速域ではリーンバーン、中速域では2バルブ、高速域では高速カムを使い燃費とパワーを両立した3ステージVTEC(1995年の6代目シビック)、バルブタイミングを連続可変としたi-VTEC(2000年登場の初代ストリーム以降)に進化。

さらにVTECはV6の気筒休止エンジン(2003年登場の4代目インスパイア)にも応用され、今では軽自動車にも搭載されるホンダの基幹技術の1つとなっている。

コメント

コメントの使い方