自動車の未来というと、つい自動運転ばかりに目がいってしまうが、あと10年もしないうちに、一部の公共交通や物流、富裕層の移動は空へと移行していく。いわゆる「空飛ぶクルマ」というやつだ。

この空飛ぶクルマ、日本では2018年8月に実用化へ向けた官民協議会が動き出し、2019年から東京や福島、三重などで試験飛行・実証実験が行われることが決まった。協議会にはJALやANA、エアバス、ボーイング、ヤマトといったそうそうたる企業が参加しており、ビジネスとしても大きな期待が集まっていることがうかがえる。

ところでこの協議会の構成員名簿を見ていくと、「カーティベーター」という見慣れない名前に気づく。実はこのカーティベーター、日本の空飛ぶクルマをリードする注目すべき集団なのだ。今回はその全貌を紹介しよう。

※本稿は2018年12月のものです

文:ベストカー編集部/写真:CARTIVATOR、ベストカー編集部

初出:『ベストカー』 2018年1月26日号

■1人のトヨタエンジニアから始まった「空飛ぶクルマ」構想

カーティベーターはもともと、中村翼氏という生来のクルマ好きの情熱から生まれた。

中村氏は大学・大学院で機械工学を専攻し、トヨタにエンジニアとして就職するのだが、一番の夢であるスポーツカーの開発者となるには長い下積みが必要だという現実に直面する。そこで彼はその下積み期間を充足させるべくクルマ作りのアイデアを考えると、ビジネスコンテストに応募し、なんと優勝を果たしてしまうのだ。

実はこの時売り込んだアイデアは空飛ぶクルマではなかったのだが、理想のクルマを作りたいという熱意にトヨタ内外から同志が集まり、2012年、業務外活動を行う団体が生まれる。これが「CAR(クルマ)+ACTIVATOR(事物を活性化する人)」をもじったカーティベーターである。

ちなみにカーティベーターは現在も企業ではなく、有志団体として活動を続けている。

カーティベーターを設立した中村翼氏(中央)。手にしているのは、ドローンタイプの空飛ぶクルマ、5分の1の試作機(写真はカーティベーターのホームページより)

■姿勢制御のためのさまざまな工夫を搭載

先ほども触れたが、当初からカーティベーターは空飛ぶクルマを作ろうとして誕生した有志団体ではない。仲間たちとどんなクルマを作るかという議論を続けるなか、「一番ありえないけれど、一番ワクワクするプラン」として選ばれた企画なのだ。

しかし、いったん目標と決まるや、この空飛ぶクルマ計画は活発に動き出し、着実な成果を上げ始める。

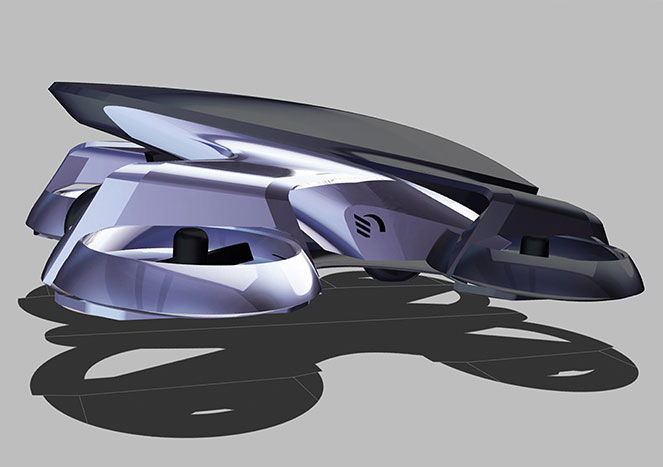

「Sky Drive(スカイドライブ)」と名付けられたプロジェクトは、2014年に5分の1スケールのラジコン試作機を開発、試験飛行に成功する。その後、フルスケールのプロトタイプ開発に取り組み、2018年1月に開催された「人とくるまのテクノロジー展」で、試作機である「SD-01」を発表したのだ。

そのSD-01の機体をチェックしてみよう。基本は4つの回転軸を持つドローンタイプ。乗車定員は2名だ。

一般的に、複数回転軸のマルチコプターは、回転軸を増やすほど姿勢制御がやりやすいといわれているが、SD-01を6軸や8軸にしなかった理由について、中村氏は「自動車としてカッコ悪いから」と述べている。クルマ好きの矜持を感じさせる発言だが、代わりにSD-01は、安定した姿勢制御を実現する工夫を備えている。

ひとつ目は、ひとつの回転軸の上と下にローターを装備している点。ふたつのローターはそれぞれ逆回転するようになっており、互いの回転トルクを打ち消すと同時により強力な揚力を生み出すことができる。

もうひとつの工夫は、4つの回転軸が動くようになっており、ローターのピッチ(回転面)を傾けることができる点。これにより素早い姿勢制御が可能になり、大きな機体をより安定させることができるわけだ。

カーティベーターの考える空飛ぶクルマは4軸8ローターのドローンタイプだ(写真はカーティベーターのホームページより)

地上に降りた時はどうか。SD-01はフロントにふたつ、リアにひとつのタイヤを備えた3輪車で、地上での移動はリアタイヤに備えられたインホイールモーターで行う。前輪の操舵は一般的な円形ハンドルで行うが、この前輪の操舵系はコストダウンをはかるためにトヨタのマイクロEVである「コムス」のパーツがそっくり流用されている。

さらに地上走行時はプロペラが格納されるようになっており、無用な車幅の拡大を防ぐ仕組みになっている。ちなみに飛行時の全長は3.6m、全幅は3.1mだが、プロペラ格納時の全幅は現実的な1.7mという全幅に収まる。

コメント

コメントの使い方