■ジャガーの魅力は「デザイン」と「走り」のふたつ

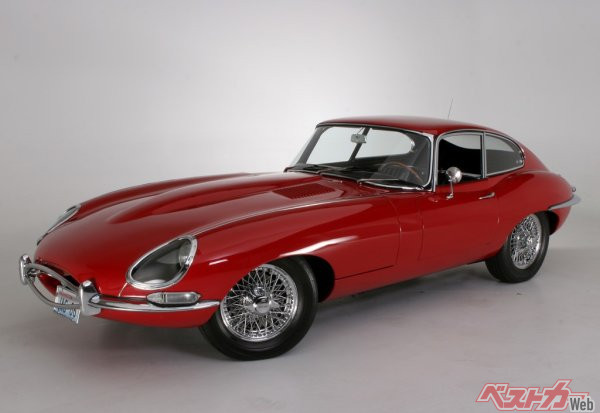

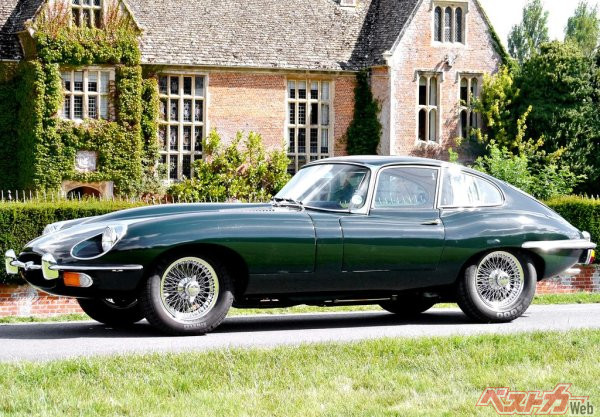

このブランドの魅力は大きく分けてふたつあると思う。「デザインの美しさ」と「かつて猫脚と形容されたワインディングを中心とした走り」だ。デザインの美しさに関してはいまさら多くを語るまでもないだろう。戦前のSS100や戦後間もないXK120もそうだし、1961年リリースのE-TYPEに代表される。

どれも評価は高く、多くの人に賞賛されているモデルだ。そして、その価値は今日のクラシックカー業界でも健在。ここ数年、売買価格は上がっている。もう15年以上前になるが、積極的にクラシックカーラリーに参加していた頃はそれほどでもなかったが、今は違う。

ジャガーEタイプを例にとれば、シリーズ2やシリーズ3はまだしも、シリーズ1は青天井のような価格上昇。その理由はやはりデザインの美しさにほかならない。シリーズ2以降は北米での安全基準などが加味されるが、それのないシリーズ1の伸びやかで自由なラインはほかに類のない仕上がりと言われている。

■「サー」の称号が与えられたジャガー創始者とは?

ところで、ウイリアム・ライオンズという人物をご存じだろうか。言わずと知れたジャガーの創始者である。で、そんな彼が1960年代後半ナイトの爵位を与えられた。以降、彼を呼ぶ時は“サー”の称号が付くことになる。

でも、多くの人はその理由について言及しない。その理由は彼がジャガーブランドを作ったことを讃えられたのではなく、英国社会に貢献したことでもない。工業デザイナーとして高く評価されたのだ。

つまり、デザインこそジャガーの真髄なのである。というエビデンスを鑑みると、BEV化というより大切なのはデザインと言っていいかもしれない。それがジャガーとして成立していれば、魅力のひとつの要素はクリアできる。

■走りはEVだとどうなるのか?

では、ジャガーの魅力その2となる「かつて猫脚と形容されたワインディングを中心とした走り」だが、これに関しては実際に走らせないと答えは出ない。現在のI-PACEから察すると正直難しい気もする。

が、そもそもジャガーというブランドは創業時からデザインとシャシーで勝負してきたメーカーだ。エンジンはMG社やスタンダード社から提供してもらって、ギアレシオを変えて出だしを速くしたりしていた。

つまり、その文脈からすれば最終的にきっちり仕上げてくる可能性はある。正確なハンドリングやリアのスタビリティを高めることで、「ジャガーネス」を完成させることはできなくないだろう。

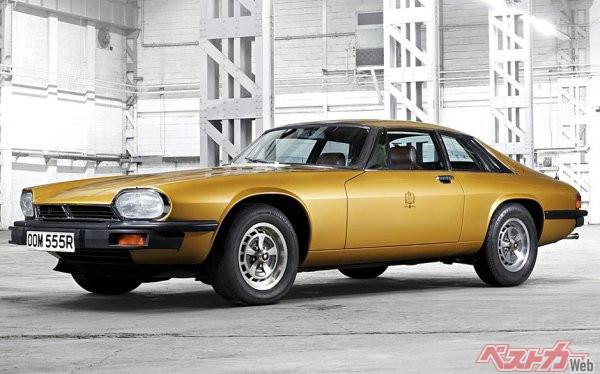

■かつてのXJSのようなロングノーズのジャガーに期待!

なんて妄想が膨らむのだが、それも現実にはジャガーの首脳陣次第。EVでどこまでデザインと走りにこだわり、時間をかけられるかだ。

個人的にはセンタートンネルのないEV専用プラットフォームでかつてのXJSのような薄く平べったいロングノーズのスポーティカーを世に送り出してもらいたいが、いかがなものだろう。

XJシリーズはベントレーベンテイガのようなSUVにしても、EV時代のブランド再構築からして2ドアクーペ&コンバーチブルは復活すべきだ。

そのあたりは英断なんだけど、最近の首脳陣は冴えないのが正直なところ。そこはあまり期待しないで、ゆっくりとお待ちしております。

【画像ギャラリー】ジャガーの魅力はEV専売メーカーになっても変わらないのか?(21枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方早まったなジャガー!

イギリスの方針でもあと10年以上は内燃機関車販売出来るのに……

環境保護派EV推進派の圧力に屈したかな。もう悔やんでも悔やみきれないという時期がいつかきっとやってくるはず。

同意します。でもこのICE最終モデルを完売したら、またしれっと前言撤回すると思いますよ。世界や政府のせいにして。