2019年、50周年を迎えた「GT-R」。スカイラインからブランドが分かれ、GT-Rとして独立したのが2007年。

そう考えると脈々とGT-Rブランドは引き継がれてきたように思える。

しかしなぜここまでGT-Rは生き残ってきたのだろうか? その強靭なブランド力の背景には圧倒的な実力はもちろんのころ3つの要素影響があったようだ。

文:鈴木直也/写真:ベストカー編集部、日産

■GT-R最強伝説を裏付けた誇らしきヒストリーとは?

R35GT-Rは押しも押されもせぬ国産スーパーカーとして世界的なブランドに成長した。

日本車でここまで強いブランド力を持つクルマも珍しいが、そのブランドステイタスは3つの要素から成り立っているように思う。

ひとつは、いうまでもなく歴史的な物語。いわゆるブランドヘリテイジだ。GT-Rのルーツは1963年に開催された第1回日本グランプリで、プリンス(後に日産と合併する)が惨敗を喫するところから始まる。

「メーカーは直接関与しない」という紳士協定を守ったプリンスは、実質ワークス体制で参加したライバルの後塵を拝する結果となり、捲土重来を期して臨んだ第2回日本グランプリに秘密兵器スカイライン2000GTを投入する。

グロリア用の2L直6エンジンを無理やり小型車スカイラインのノーズに押し込んだこの異形のマシンは、国産車の中では圧倒的な高性能を実現し、第2回日本グランプリの大本命と目されていたのだが…。

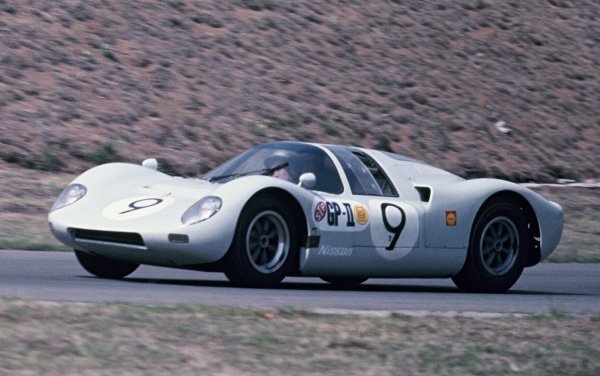

しかし、その行く手を阻んだのがプライベートチームの式場壮吉が持ち込んだポルシェ904だった。

スカイライン2000GTがツーリングカーをベースとしたレース仕様だったのに対し、ポルシェ904は当時最新の純レーシングカー。再びプリンスは一敗地にまみれる事となる。

翌年の第3回日本グランプリで、独自のスポーツプロトタイプR380を投入したプリンスはついに勝利をつかむ。

しかし、日本の自動車メーカーがモータースポーツにいちばん熱くなっていたこの時代に、しかも打倒ポルシェを目指したプロジェクトにそのルーツがあるという事実が、GT-Rというブランドを語る上で大きな財産となっている。

皆さんご存じのとおり、1969年にデビューした最初のスカイラインGT-R(PGC10)は、そのスポーツプロトタイプR380のエンジンをスカイラインに移植したレース用ホモロゲモデル。

市販車用にモデファイされて“S20”と呼ばれることになったそのエンジンは、直6DOHC24バルブという極めつけのスペック。サラブレッドの心臓をそのまま移植したという意味で、当時からGT-Rは別格の存在と目されていたのだ。

その期待どおり、デビューするやいなやGT-Rは日本のモータースポーツシーンを席巻し、有名な「50連勝」を達成。

20年の時を隔てて登場したR32GT-Rも当時のグループAレースでの強さは圧倒的で、この流れの中で「レースで無敵を誇るGT-R」というブランドイメージが確立したのである。

コメント

コメントの使い方