日本政府は2017年に水素基本戦略を打ち出すなど、世界に先駆けていち早く水素の社会実装へ向けて動き出しました。Hondaも、さらに遡った1990年代後半から20年以上にわたり、水素利用のための研究・開発を進めています。

水素をエネルギーにする2つの異なる方法、「水素エンジン」と「燃料電池」

でも、なぜ水素がエネルギーになるのでしょうか。水素をエネルギーとしてモビリティに利用する方法には、「水素エンジン」とHondaが注力している「燃料電池」、という2つがあります。

水素エンジンとは

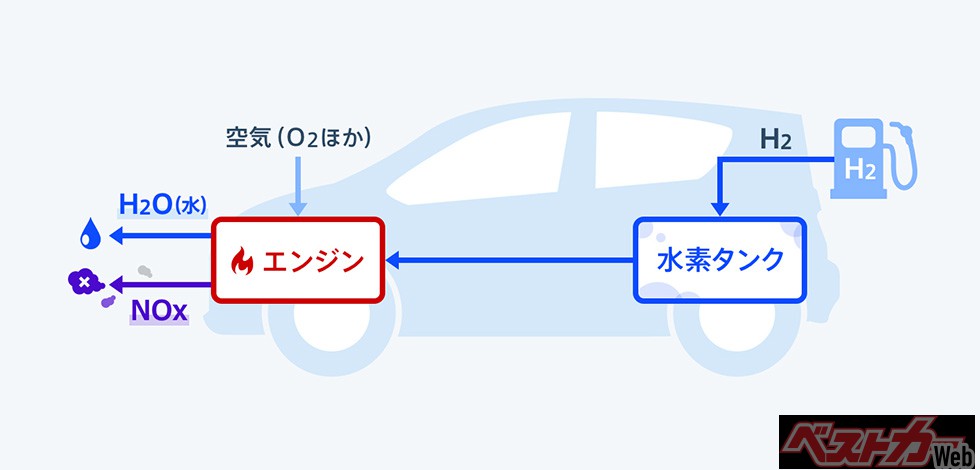

まず、水素エンジンと呼ばれる方法について。そもそもエンジンとは、燃料を燃焼させて熱を作りだし、そこからエネルギーを取り出すという仕組みです。水素エンジンの場合はその燃料として水素を用いるだけで、基本的な仕組みはガソリンエンジンと同じ。そのため、現在の内燃機関の技術やパーツを活かせることから水素エンジンに力を入れている自動車メーカーもあります。

一般的な水素エンジン車の仕組み

化石燃料が炭素を含むため、ガソリンエンジンがCO2を排出するのに対して、水素を燃やして走る水素エンジンが排出するのは主に水です。クルマの走行時にCO2を排出することはありません。

ただし、水素エンジンには課題とされていることがあります。それは、空気を取り込みながら燃焼するため、空気中の窒素(N)と酸素(O)が結びつくことでNOx(ノックス)と呼ばれる窒素酸化物を排出するということ。

NOxは光化学スモッグや酸性雨の原因になるほか、地球温暖化係数もCO2の800倍あるため、地球温暖化の観点からも課題があります。そのため、水素エンジンの本格的な普及にあたっては、低NOxな水素エンジンの開発が待たれます。

燃料電池(Fuel Cell)とは

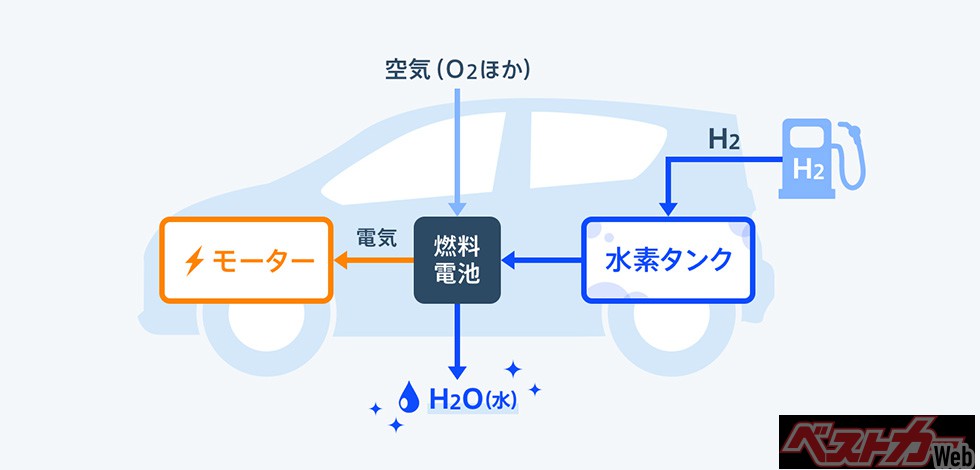

次に燃料電池を用いる方法について。燃料電池とは、水素と酸素を化学反応させて、「電気」を生み出す装置のことを指します。水を電気で分解すると水素と酸素が生じる、その逆反応を行い水素と酸素から電気を生み出すのが燃料電池の原理です。

燃料電池は英語でFuel Cell。多くの自動車メーカーが用いるFCVという呼称はFuel Cell Vehicle、つまり燃料電池車を指します。

一般的な燃料電池車の仕組み

FCVは燃料電池を搭載して、水素と酸素の化学反応を起こしながら、電気で走るクルマ。燃焼をさせることもないため、CO2を発生させないのは当然、水素エンジンのようなNOxを排出することもなく、排出するのは本当に水だけ。

また、燃料電池の化学反応時に発生した熱も活用することで、効率的にエネルギーを利用することができます。

クリーンエネルギーであるだけでなく、エネルギー効率が良い、水素と酸素がある限り安定供給が可能、化学反応による発電なので騒音が発生しない、水素を供給する充填速度が早いなど、FCVには多くのメリットがあります。また、電気自動車に比べて航続距離が長いために、中距離移動モビリティとしても注目されています。

以上のような燃料電池のさまざまなメリットを鑑みて、Hondaも1990年代後半から20年以上、FCV及び燃料電池の研究開発を進めてきました。

2016年に発売した「CLARITY FUELCELL」では、世界で初めて燃料電池システムを(前方の)ボンネットに収納し、大人5人が乗れるように。現在も燃料電池のさらなる小型化・モジュール化、低コスト化、高耐久性を追求しています。

GMとのFC乗用車開発や、大型車両向けのFCVの研究を続ける一方、HondaはFCVの研究開発によって生まれたさまざまな優位性をもつ燃料電池のパワーユニットを、乗用車に限らないさまざまなシーンに活用することで、水素社会の実現を目指しているのです。

クルマだけじゃない、燃料電池の利用方法

では、燃料電池にはどのような利用方法があるのでしょうか。実はFCVのほかにも燃料電池はさまざまなシーンでの活躍が期待されています。

Hondaもトラックや定置型電源、宇宙領域など、乗用車以外での活用の可能性を模索しています。Hondaの取り組みを例に、未来の水素社会を覗き見てみましょう。

大型モビリティや電気が通っていない場所での長距離移動

水素には電気よりもエネルギー密度が高く、長時間の貯蔵や輸送も容易にできるという特徴があります。

その一例が、EV用のバッテリー電池では実現の難しいバスやトラックなどの大型モビリティの動力。乗用車よりも広いスペースを確保できる商用トラックなどの大中型トラックは、比較的大きなサイズの燃料電池を設置することができるため、早期の実用化が期待できる領域です。

現在Hondaは、いすゞ自動車と共同で、燃料電池を動力とした大型トラックの共同研究をしています。いすゞの大型トラック開発技術とHondaの燃料電池開発技術をかけ合わせることで、クリーンで騒音が小さい、新しい大型トラックを目指しています。

Hondaといすゞ自動車が共同開発するFC大型トラック

日本中を昼夜問わず走り回らなくてはならない運送業によるCO2排出を抑えることで、カーボンニュートラルに大きく貢献できると考えています。

燃料電池は海などの電気が通っていない場所を長時間移動する、船舶のようなモビリティの動力としても期待できます。もしかしたら未来には、電線のない線路を走る列車なんてことも、燃料電池で実現できるかもしれません。

水素を家庭やオフィスの電力に

また、燃料電池はモビリティの動力としてだけでなく、家庭やオフィスの電力に利用することも。

エネファームと呼ばれる家庭用燃料電池は、電気を作り出すだけでなく、燃料電池から発生した熱を利用して給湯器の役割も果たしてくれます。環境にもお財布にもやさしい発電システムとして、既に実用化されています。

Hondaも、燃料電池を建物の電力に活用する取り組みを開始。2023年初頭にはHondaの米国現地法人のデータセンター向けの非常用電源として、「CLARITY FUEL CELL」の燃料電池を再利用する実証実験を行います。

実証実験としてHondaの米国現地法人のデータセンターに設置されたFC非常用電源

不測の事態で発電所からの電力が停まった場合でも、電源の異なる燃料電池からの電力供給は停まりません。これまではディーゼル発電が非常用電源の主流でしたが、今後はクリーンで高品質な電力を供給できる燃料電池に置き換わっていくことが予想されます。

また、Hondaは定置型だけでなく、水素タンクと一緒に持ち運びもできる可搬型電源も開発しています。電源が持ち運べるようになることで、よりさまざまな場所で水素による電力供給が可能になるでしょう。

水素パワーは「宇宙」まで

そして、Hondaの水素への取り組みは意外な場所まで波及しています。それは、宇宙開発。先ほど、水を電気で分解することで水素と酸素が生まれるというお話をしました。

Hondaは独自の高圧水電解技術を活用して、月面で呼吸のための酸素と月面活動におけるエネルギーのための水素・電気を生み出す、循環型再生エネルギーシステムの開発を、JAXAと進めています。

未来には月の暮らしをHondaの循環型再生エネルギーシステムが支える、なんて時代がやってくるかもしれません。

Honda独自の高圧水電解技術を活用した循環型水再生エネルギーシステム

Hondaは地上、海洋、空だけでなく、宇宙においても「すべての人に『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する」ことを目指しています。

今回の共同研究は、これまで培ってきた技術を活用して、人の生活圏を宇宙へ拡大し、人の可能性を拡げる挑戦。また、循環型再生エネルギーシステムは、地上でのカーボンニュートラルに大きく貢献する技術のため、宇宙という究極の環境で技術を磨き、地上にもその成果をフィードバックしていきます。

カーボンニュートラル達成に水素が必要なもう1つの理由

カーボンニュートラルを達成するにあたっては再生可能エネルギーの供給を増やしていかなくてはいけないのは、すでに自明のことです。

しかし、そこで課題になるのが太陽光、風力、水力などの発電設備の不安定性。昼間や夏季は余剰エネルギーが発生する一方で、夜間や冬季はエネルギーが不足してしまいがちです。

ここで水素の出番です。まずは余剰電気で水素を作り、貯蔵・輸送する。そして、電気が不足するタイミングに燃料電池で水素から電気を作り、供給する。

つまり、水素が再生可能エネルギーの不安定性の1つの解になる可能性があるのです。

水素は、本当に万能なの?

ここまで、水素及び燃料電池のさまざまな可能性についてご紹介してきました。では、全部のエネルギーを水素由来にすればカーボンニュートラルは達成できるのかと言えば、そこまで簡単な話ではありません。

水素エネルギーの普及にあたっての課題

確かにエネルギーとしての利用時にはCO2を発生させない水素ですが、“本当にエコ”なのかどうかを判断するにはLCA(ライフサイクルアセスメント)全体にも目を向けなければなりません。

燃料電池に使用している水素がどのような生産工程を経たのか。水を電気で分解して水素と酸素を抽出する「電解法」の場合、その電気が化石燃料から生まれたものを「グレー水素」、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーから生まれたものを「グリーン水素」と呼び、CO2排出量削減への貢献度は異なります。

また、水素は石炭や天然ガスを燃料させて、取り出すこともできます。その場合は水素のエネルギー利用時にはCO2を発生しないものの、生産工程ではCO2を発生させることになります。

一方で、化石燃焼を水素とCO2に分解して大気排出する前にCO2を回収することで温室効果をゼロにするブルー水素という呼ばれるものもあります。

いずれにせよ、本当の意味でCO2収支ゼロの燃料電池は、再生可能エネルギー由来の電気から生産された水素を使用した場合に限られるのです。

しかし、一般に水素を普及させながら、CO2排出量を削減するためには、再生可能エネルギーによって水素を生み出すプロセスを低コスト化していかなければなりません。そして、水素ステーションなどのインフラ課題もあります。

本格的な水素社会の実現にあたっては、まだまだ越えなくてはいけない壁があるのです。

カーボンニュートラル達成のための多面的なアプローチ

たとえばモビリティの場合、「EVとFCVのどちらが環境に良いのか?」と考える方もいるかもしれません。しかし、それぞれの車体やエネルギーの生産工程にもよりますし、それぞれが力を発揮できるシーンも異なります。

だからこそ、Hondaの答えは「どちらか」ではなく「どちらも」。

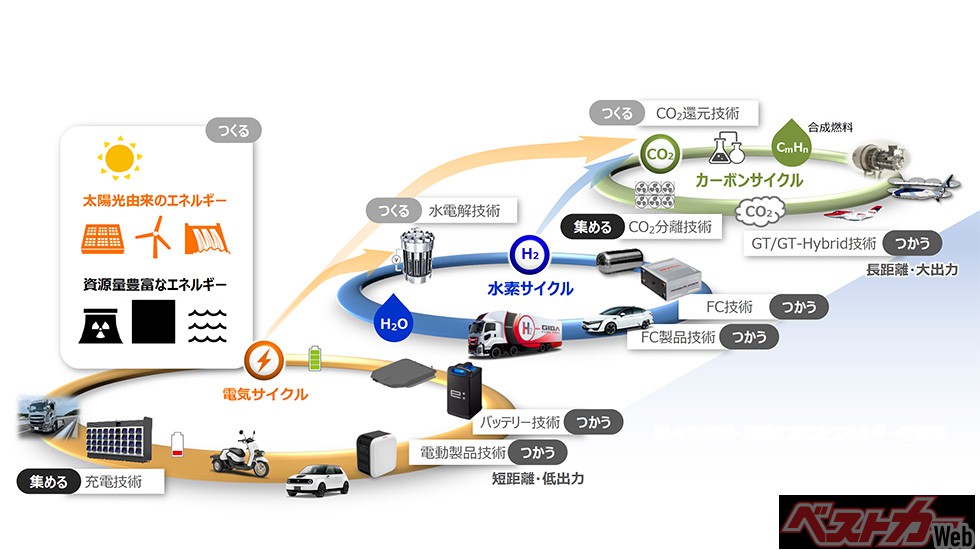

Hondaは再生可能エネルギー由来の電気を前提にしながら、電気、水素、カーボンの3つのサイクルでカーボンニュートラルを達成していくビジョンを掲げています。

Hondaは「電気」「水素」「カーボン」の3つのサイクルでカーボンニュートラル達成を目指す

電気のインフラが整っている場所やモバイルバッテリーで対応できるようなシーンでは、EVなどの電動化製品を。電気のインフラが整っていない場所や、トラックや船など大型モビリティの中距離移動では、水素で動くFC製品を。レースやジェットなど大出力モビリティの利用シーンでは水素を活用した合成燃料やバイオ燃料といった代替燃料を。

そして、それでもCO2を排出してしまう場面のために、藻を培養してCO2を回収するHonda DREAMOのような技術の研究開発にも取り組んでいます。

「カーボンニュートラル達成のためには、これをやっておけばいい」という特効薬はありません。電気サイクル、水素サイクル、カーボンサイクル、それぞれにおける多面的なアプローチでCO2排出量の削減を目指す必要があります。

水素はその中の1つでありながら、欠かすことのできない、重要なテーマなのです。

【記者発表】カーボンニュートラルを目指す、EVロードマップ

いすゞとHondaが燃料電池(FC)大型トラックの共同研究契約を締結

人の活動領域を宇宙へと拡げる挑戦

循環型再生エネルギーシステム

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。

https://www.honda.co.jp/stories/035/?from=mediawebsite

コメント

コメントの使い方