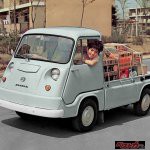

■それは“必然”だった? なぜスバルは自社開発・生産を止めたのか

「技術屋」としてのプライドが詰まっていたスバル自社開発サンバーはなぜ、6代目にして生産終了となったのでしょうか?

それは「技術屋としてのプライドが詰まっていたから」という、逆説的な理由と事情があったからにほかなりません。

スバル(富士重工)は2008年に軽自動車の開発・生産から撤退することを決めたわけですが、その前年である2007年の国内販売台数は約22万台で、そのうち軽自動車は約14万台。つまり国内販売の3分の2以上が軽自動車でした。

通常、販売全体の6割以上を占めているカテゴリーは「ドル箱」となる場合が多いものですが、当時のスバルの軽自動車はドル箱ではなく、逆に「赤字の元」でした。

車両価格が安い軽自動車は14万台売る程度では商売にならず、せめて30万台か40万台以上は売らないと利益が出ないのです。

つまりサンバーを初めとする当時のスバル自社開発軽自動車は、開発すればするほど、作れば作るほど、赤字になる商品だったのです。

そのため、スバルのように小さな自動車メーカーはもっと早いタイミングで軽自動車の自社開発・製造から撤退し、それにより余った資源を、本当のドル箱である「北米向け」に振り分ける必要がありました。

そして、とはいえ販売店で軽トラなどを売らないわけにもいきませんので、他社の軽トラや軽バンをOEM供給車として販売する必要もありました。

そういった施策を採用すべきことは、以前から火を見るより明らかだったわけですが、スバルはなかなかその方向へ舵を切ることができませんでした。

転舵を邪魔したのは「技術屋としてのプライド」だったのでしょう。

前身である中島飛行機の時代から技術に自信を持ち、技術でもって道を切り開いてきた自負が強かったスバル上層部だったからこそ、「農道のポルシェを捨てて“他社さんの軽”を売り、そして北米市場に向けてリソースを振り分ける」という、冷静に考えてみれば当たり前の経営判断を、2006年に森郁夫氏が社長に就任するまでできなかったのです。

「国内販売の3分の2を占めていたメイン事業を切り捨てる」という、まさに肉を切らせて骨を断つ経営改革により、技術屋のプライドが詰まった「自社開発サンバー」という素晴らしい軽自動車は消滅しました。

そのこと自体は残念です。しかしそれにより、富士重工(現SUBARU)という自動車好きの心をくすぐってやまない自動車メーカーが倒産を免れ、今日も魅力的な新型乗用車を作り続けてくれていることを考えれば――自社開発サンバーの終了は「必要な生贄だった」と言うほかありません。

■スバル サンバー トラック(6代目) 主要諸元

・全長×全幅×全高:3395mm×1475mm×1905mm

・ホイールベース:1885mm

・車重:960kg

・エンジン:直列4気筒SOHC、658cc

・最高出力:48ps/6400rpm

・最大トルク:5.9kgm/3200rpm

・燃費:16.6km/L(10・15モード)

・価格:101万9750円(2011年式サンバートラック WR BLUE LIMITED セレクティブ4WD)

コメント

コメントの使い方