2017年度末に2つの大きな道路開通があった。ベストカーWEBでも既報のとおり、圏央道の茨城県区間が2月26日に全通。そして、首都高横浜北線も3月18日に開通したのだ。

この開通による効果はどれほどのものなのか? 高速道路研究家の清水草一氏が2つの道路開通効果の有無を鋭く指摘する。

文:清水草一/写真:編集部

ベストカー2017年3月26日号

圏央道茨城区間開通も渋滞緩和は限定的?

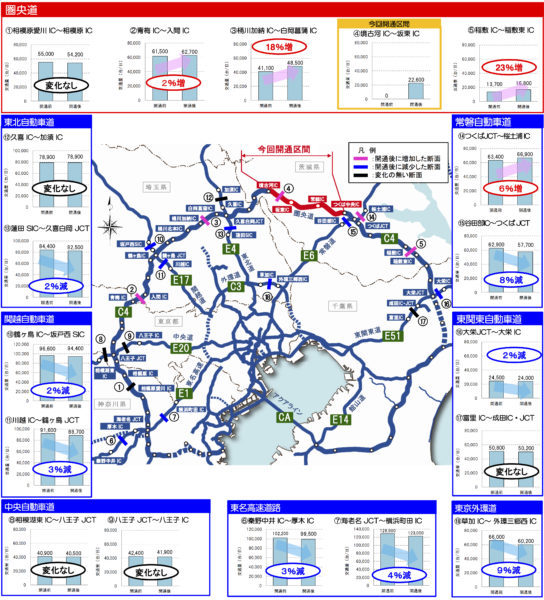

2017年度末、2月26日に圏央道茨城区間が開通した。この効果はいかほどか?

東京のドライバーが期待するのは首都高の渋滞緩和だが、それに関してはほとんど期待できない。圏央道の東側(東北道から千葉県にかけて)は、都心から60km圏とあまりにも遠すぎて、迂回交通が生まれにくいからだ。

首都高の交通量は、減っても1%以下のオーダーだろう。メリットを受けるのは、関東北部から千葉県にかけての地域だ。

例えば群馬県から成田空港へのアクセス。前橋インターから成田までは、今度の開通で約200kmとなる。

実は都心を通過しても約200kmで近道になるわけではないが、圏央道なら確実に渋滞を迂回できる。北関東道を通っても渋滞は避けられるが、そっちを通ると55kmほど遠回りだ。

圏央道沿道は、すでに多数の物流施設が立地しているが、今回の開通で東名から東関東道までほぼ180度ぶんのネットワークが完成すれば間違いなく生産性は向上する。

課題は、この圏央道東側区間、ほぼ全線暫定2車線だということ。

確かに交通量は多いとは言えないが、すでに1万台/日を超えている区間も多く、早晩交通容量不足になるだろうし、正面衝突事故も懸念される。早期の4車線化を望む。

横浜北線開通メリットも“現状では”大きくない

3月18日には横浜環状北線(生麦JCTと横浜港北JCT間)が開通した。実はこちらのメリットもそう大きくはない。

これで湾岸線と第三京浜が直結されるわけだが、この2路線はすでにほかのルートでつながっているし、途中渋滞もあまりない。近道による時間短縮効果は約10分とわずかなものだ。

ただ、3年半後(2020年東京オリンピックまで)に横浜環状北西線が開通すると、東名と湾岸線が結ばれることになる。このメリットは実に大きい。

コメント

コメントの使い方