プロパイロット2.0初搭載や405PSを実現した「400R」グレードがラインアップされるなど、今年7月の改良型登場で久しぶりに話題となった日産「スカイライン」。

また、6月に販売開始された「ニッサンGT-R 2020モデル」も、続々と試乗レビューが登場し、こちらも話題沸騰中だ。

この2台は、2007年12月に「GT-R」が登場した時点から、別々の道を歩むことになったのだが、「GT-R」が「スカイライン」という名を捨ててしまったことには、どういった功罪があるだろうか。

元日産開発エンジニアの筆者が振り返る。

文:吉川賢一 写真:日産、ベストカー編集部

「功」:設計は大助かりだった

GT-Rがスカイラインの名を捨てたことによる「功」のひとつは、GT-Rとして車両開発方針が一本になったことだ。

R34型スカイラインGT-Rまでの開発手順は、ベースとなるプラットフォームを決めた上で、セダンはこう作る、GT-Rはこう作るという風に決めていたという。

例えば、エンジンを支えるエンジンマウントの位置などは、排気量の違いで前後の適正位置が微妙に変わってくる。

しかし、共通プラットフォームが前提となると、それぞれがやりたいパッケージングを自由にとることができない。そのため、どうしてもどちらかに妥協が必要とある。この妥協が、性能設計をする上で重い足かせとなっていた。

R35型は「GT-R」専用プラットフォームと決めたことで、設計の自由度が増し、運動性能を最優先したパッケージングができた。

例えば、トランスアクスル化による重量配分の適正化などだ。重量物であるパワートレインをいかに配置するかによって、運動性能のポテンシャルは決まる。

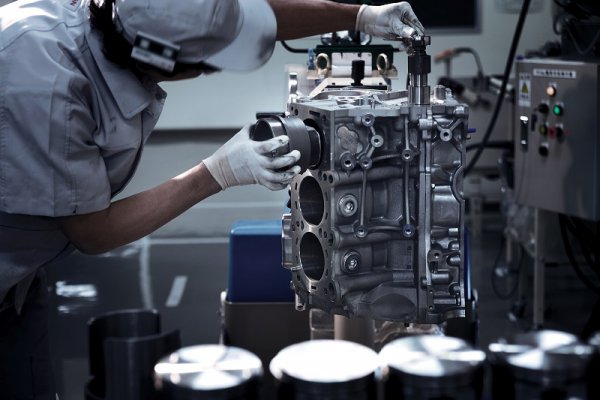

加えて、480馬力を発生するV6 3.8リットルツインターボの搭載、前後異幅の超幅広大径タイヤ、300km/hでの高速直進安定性を想定したエアロダイナミクス、専用サスペンションパーツやジオメトリ設計なども「専用」となり、出来得る範囲で最良の選択をしたことで、GT-Rの運動性能は飛躍的に向上したのだ。

その結果、2007年当時の、ニュル市販車最速タイムを更新することに成功、「GT-R」の名前を世に轟かせることができた。このGT-Rのレコードタイム更新を聞いたポルシェが、慌てて計時方法にクレームをつけた話は有名である。

またスカイラインも、GT-Rグレードを用意しないことで設計制約が外れ、BMWやメルセデスのセダン打倒を狙った高級FR路線に没頭することができた。

ただ、BMWのMやメルセデスのAMGの様なスポーティグレードをラインナップしなかったのは、「ブランド構築」を抜かっていた日産のミスだと筆者は考える。

「罪」:自らを追い込んだ

「罪」という言い方が適切かは分からないが、良くも悪くも、「妥協できない状況に自ら追い込んだ」ことだろう。

「安全に速く走ること」を存在意義としたGT-Rは、他メーカーのスーパースポーツカーの進化に追いつき、「速さ」という価値を維持するため、毎年イヤーモデルとしてアップデートを行う開発スタイルとなった。

GT-R Premium edition 1210万5720円~(メーカ希望小売価格)

GT-R Pure edition 1063万1520円~ (メーカ希望小売価格)

GT-R Black edition 1253万9880円~ (メーカ希望小売価格)

GT-R Track edition engineered by NISMO 1463万6600円~ (メーカ希望小売価格)

GT-R NISMO 2420万円~ (メーカ希望小売価格)

ライバル車が新型を発表すれば、GT-Rは、その新型車に追いつき勝つように磨きこまないとならない。スカイラインの呪縛があったことで、ある意味「言い訳」ができていた。

しかし、それがなくなってしまったことで、「妥協ができない」クルマとなってしまったのだ。ただ、GT-Rを愛する日産エンジニア達にとっては、嬉しい悲鳴でもあっただろう。

また、純粋なる速さを狙った「NISMO」モデルと究極のドライビング・プレジャーを狙う「スタンダード」モデルを分けたあたりから、GT-Rは高級なマテリアルを導入し、年々販売価格を上げていくことにもなった。

2007年12月の発売時点ではベースグレード「ピュアエディション」の価格が777万円、2010年のマイナーチェンジでは869万円、2013年モデルでは876万円、2017年モデルは1023万円。

そし、2020年モデルでは1063万円。これらは「ピュアエディション」のため、「プレミアムエディション」だとプラス150万円程度アップし、2020モデルのプレミアムエディションは1200万円を超える。もはや、サラリーマンが頑張れば手が届く、とは、とても言えない価格だ。

もちろん、毎モデルとも価格に見合う進化がしっかりと織りこまれており、「性能に見合う値段設定」だとは思う。

だが、このあまりにも高くなってしまった販売価格は、「スカイラインGT-R」を愛してきたファンにとっては、どう映っているだろうか。

コメント

コメントの使い方