普通車、小型車のフロントのナンバープレートが単純にネジ留めされているのに対して、なぜリアのナンバープレートは封印されているのだろうか?

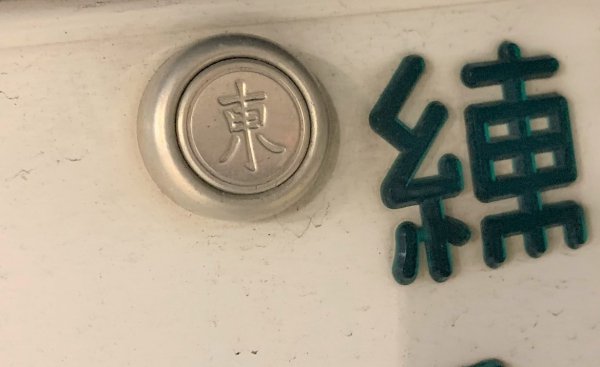

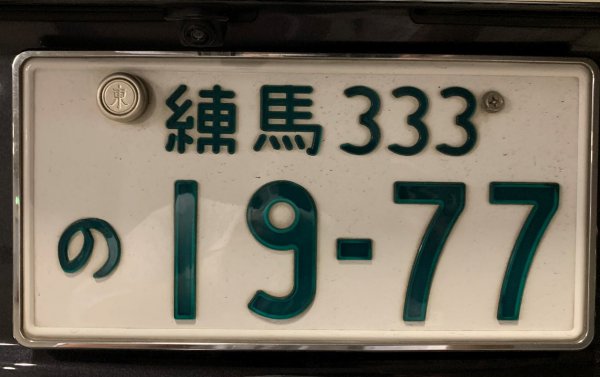

そもそも封印とはリアのナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので、取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と定められている。

クルマがナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終的な証しとなる。

また、大きさこそ違うが同じクルマなのになぜ軽自動車にナンバープレートの封印はないのだろうか?

知っているようで知らない、ナンバープレートの「封印」を改めて解説していきたい。

文/岩尾信哉

写真/ベストカーweb編集部

【画像ギャラリー】こんなに違いがある!「世界のナンバープレート」を写真で見る!

ナンバープレートの封印は法律義務

車両後部側のナンバープレートを固定するボルト(左上に装着)に被せるように取り付けられた、アルミ製の留め具(キャップ状のカバー)である封印をしっかりと見ることは意外に少ないかもしれないが、登録自動車(普通/小型自動車。軽自動車、大型自動車を除く)のナンバープレートの取り外しを防止するために、取り付けが法律で義務付けられている。

合わせて、車両の盗難防止と登録番号確認、あるいは盗難車の確認などに利用するという警察の事情があることは言うまでもない。

封印は対象となる車両が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付された際に、車台番号、自動車検査証、ナンバープレートの3点を確認したうえで、それらが同一であることが確認されたことを証明するものだ。

封印の表面には東京都なら「東」、大阪府なら「大」、神奈川県なら「神」などと、車検証に登録されている住所を管轄する地方運輸局の刻印が入っている。

では、どうして日本では封印が施されることになったのか。ナンバープレートの法律上の機能と役割から順に辿ってみよう。

道路運送車両法第11条の規定では、登録自動車に関しては、登録済みであることを明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないことになっている。

また道路運送車両法の施行規則第8条により、取り付けは運輸支局または封印受託者(国土交通大臣から封印の取り付け委託を受けた者)が行うとされ、封印は整備を実施するなどの理由がなければ取り外してはならないことが、道路運送車両法第11条第5項で定められている。

注意すべきは、ナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は以下の罰則に問われることだ。

・違反点数/2点、罰則/6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

対して、軽自動車のナンバープレートに封印を備える義務がないことには、多少の違和感を覚える。

登録自動車のナンバープレートである「自動車登録番号標」に対して、軽自動車用は「車両番号標」と呼ばれ、軽自動車のナンバープレートの封印義務は法律で規定されていない。

自動車(正確には登録車両)が日本人にとって「資産」であり「動産」と捉えられているようになっているからだ。

すなわち、封印の役割として、財産としての登録車の所有権を確定するという側面から所有者を証明する必要があり、ナンバープレートが容易に取り外しできないように封印が施されるわけだ。

いっぽう、軽自動車は登録制ではなく届出制となっており、普通/小型車のように登録された資産として扱われていないために、ナンバープレートの封印が行われていないということになる。

このような取り扱いの違いから、日本人の自動車の所有に対する感覚がどのようなものなのかが浮かび上がってくる。

コメント

コメントの使い方