クルマ好きのオジサン世代なら懐かしいOHVエンジン。今やDOHCエンジンが主流だが、実はいまでもしぶとく生き残っていた!

なぜこんな時代にあって、OHVエンジンは生き残っているのか? DOHCやSOHCと何が違うのか? モータージャーナリストの高根英幸氏が解説する。

文/高根英幸

写真/ベストカー編集部、日産自動車、ゼネラルモーターズ

■DOHCじゃなければダメなのか?

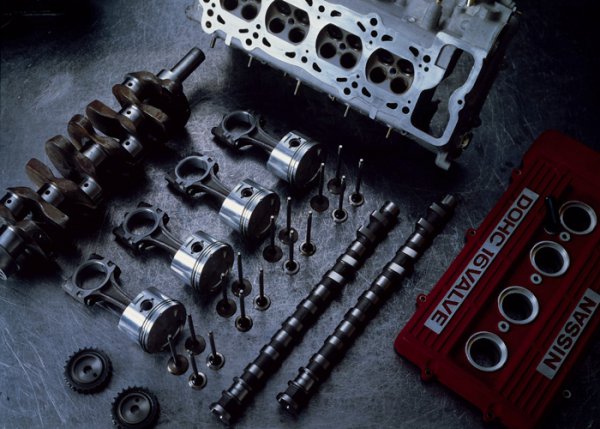

4サイクルエンジンはガソリンでもディーゼルでも、燃焼室の吸排気を行なうためのバルブを備えている。

傘状に広がった形状でバルブシートから突き出ることにより開閉するモノで、正式にはポペットバルブという。ピストンの上下動に合わせてクランクシャフトが2回転するごとに1回ずつ吸排気のバルブが開閉する。

バルブの数をみても、吸排気それぞれ1つずつの1気筒あたり2バルブから、より吸排気効率を高めるために4バルブが登場。

軽量化やコストダウンのために吸気側のみ2バルブとした3バルブ、円形の燃焼室でバルブの面積をより大きく採れる吸気3、排気2の5バルブまで登場した。今は燃費性能と高出力、コストのバランスを考えた4バルブが主流だ。

この吸排気バルブを動かしている機構にも種類があって、エンジンが生まれてから長い間かけて進化してきた。

当初の4サイクルエンジンはクランク近くにカムシャフトを備え、回転するカムの動きをシリンダーの側面からプッシュロッドで上に伝え、そのまま上向きにバルブが開閉するサイドバルブという形式のバルブ駆動だった。

低回転型のエンジンでは、これでも十分に機能したが、ピストンの横にバルブが上向きに備わるため燃焼室はバスタブ型と呼ばれるほど楕円形に広かった。

そのため圧縮比を高めることが難しかったので、圧縮比を上げてトルクを引き出すために、ピストンの上に吸排気バルブを移動させる構造が考え出された。

■OHVエンジンの構造は?

シリンダーの側面にプッシュロッドを備えるまではそのままに、ロッドの長さを延長してシリンダーヘッドを貫くほどに伸ばして、ロッドの先端にロッカーアームというシーソーのような部品を追加して、ロッドと反対側にある吸排気バルブを押し下げるように駆動させるのだ。

これがオーバーヘッドバルブ。これにより燃焼室はコンパクトになり、混合気を大きく圧縮して力強いトルクを得ることができるようになった。

それから当分、バルブ駆動はOHVの時代が続く。カムシャフトをバルブに近づけてプッシュロッドをなくしたOHC(オーバーヘッドカムシャフト、SOHCとも呼ばれる)も登場するが、採用したのは高級なスポーツカー向けのエンジンくらいで、大半のクルマは排気量を増やしてトルクを高めていく。

1970年代に入る頃にはレーシングカーやスーパーカーがDOHCを採用し始め、高回転型エンジンが登場し始める。量産車では徐々にSOHCも増えてOHVのエンジンは減っていくが、大排気量のアメ車やトラックなどはOHVのままだった。

そして今や、バルブ駆動はDOHCが主流になった。エンジンパワーを絞り出すような高回転型エンジンではなくてもDOHC4バルブを採用するのが一般的になったのだ。

なぜかと言うと、燃費性能を高めるにはエンジンの回転数や負荷に応じて、吸排気バルブを開閉するタイミングを変更したほうがいいからだ。

吸気バルブと排気バルブを別々に制御するには、カムシャフトが独立しているDOHCのほうが都合が良いのである。

ちなみに日本車の乗用車最後のOHV搭載車は、2代目レオーネ(1979~1984年)のEA81型の1.8L、水平対向4気筒OHVターボだった。

コメント

コメントの使い方