最近、夜間での対向車や後続車のヘッドライトが眩しいという話題を取り上げてきました。

その要因として、ハイビームの切り替え忘れやロービームの配光特性の変化、道路の構造によるもの、光軸の狂いなどを挙げました。

しかし、それだけではありません。ヘッドライト自体が明るくなっているのです。

はたして、ヘッドライトはどこまで進化しているのか? 最新のヘッドライト事情を自動車テクノロジーライターの高根英幸氏が解説する。

文/高根英幸(自動車テクノロジーライター)

写真/ベストカーWEB編集部

■今思えば、けっして明るいとはいえなかったハロゲンヘッドライト

昔はヘッドライトの光源といえばハロゲンバルブだけだった。これは白熱球と同じくタングステンという耐熱性の高い金属をフィラメントにして、点灯によりフィラメントが発熱して蒸発するため内部に不活性ガスのハロゲンガスを封入して蒸発したタングステンを再びフィラメントに還元させることにより、耐久性を高め、光量と耐久性を両立していた。

しかし、ヘッドライトの電流は比較的大きく、それでいて昔はスイッチにまで生の電流が流れていたため、ロスも大きかった。

そこで、ランプメーカーはスイッチ回路にリレーを組み込み、スイッチには信号としての電流を流すことでヘッドライトを明るくすることを後付けキットとして提案する。

これにより、ハイワッテージバルブの使用が可能になり、より明るいヘッドライトを実現することができた。これが今から四半世紀前の話だ。

■HIDランプの登場でヘッドライトが進化

そこから10年ほどでヘッドライトは大きく進化する。HIDランプの登場だ。電灯の一種で、エンジンのスパークプラグのように電極間を放電させて火花を出させて発光する。

高い電圧が必要だが、フィラメントのように電気抵抗により光(熱)を発生させるより、はるかに効率が高い。省電力(35w)で大光量を実現し、青白い高い色温度の光でたちまち人気となったのである。

しかし、HIDには欠点もあって、スイッチを入れてもすぐには明るくならない。運動場のナイター設備に使われている水銀灯はHIDとほぼ同じ構造だが、やはり通電させてから十分に明るくなるまで数分は掛かる。

エンジンを始動させてすぐに走り出すような使い方には向いていないし、ライトをパッシングするにも使えない。そのためロービームはHIDだが、ハイビームはハロゲン、という組み合わせが一般的だ。

また、ライト本体も進化していく。従来は光源が発する光を表面のガラスに施されたレンズカットにより配光が定められていた。光源の奥のリフレクターは単に前方に光を反射させるだけのものだった。

光を絞り込むようにして配光して明るさを高めたのがプロジェクタータイプのランプで、これは効率が高いがコストも高いことから、高級車を中心に普及していく。

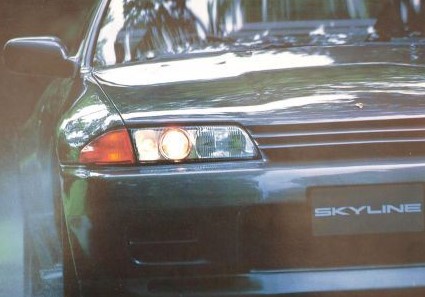

それに対して比較的コストが安く明るさを高められるとして登場したのが、マルチリフレクタータイプのライトだ。

これはリフレクターを複雑に組み合わせて配光するもので、表面のレンズは透明なカバーになっており、昼間もキラキラとリフレクターが反射して輝くことからフロントマスクを印象付けられる。

![新型RAV4売れ行きは? いよいよ始まる自転車の「青切符」 冬のタイヤの正解&NG 人気記事ランキングベスト20[2025.12.21-12.27]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2025/12/29184509/20251221-1227_main-600x413.jpg?v=1767001510)

コメント

コメントの使い方