アメリカで始まったライドシェアサービス「Uber(ウーバー)」。日本では2014年から東京都内でサービスを開始した。

しかしそこにはアメリカとは大きく異なる法律の壁が存在しており、最初はかなり苦労を強いられていた。

しかし、現在では利用者も多くなったことで参加台数も増え、サービスのクオリティが向上している。しかし、実はこのUber、ユーザーの便利だけではなく、ある社会問題の解決にもなりそうなのだ。後半に社長インタビューもあるので必見!!

文:ベストカーWEB編集部/写真:編集部、shutterstock.com

そもそもUberってなに?

Uber(ウーバー)という言葉を聞いて、その内容がすぐわかるという人はまだまだ多くない。

Uberはひと言でいえば「配車サービス」。移動手段が必要な人がいる場所に、スマートフォンアプリを通じて最速で最適な車両を送り込むのだ。

その使い方は極めてシンプルで一度アプリに登録してしまえば、アプリをサクッと開くだけでOK。登録料は無料だ。

カリフォルニアで2009年にスタートしたUberだが、アメリカでは一般のドライバーが自分の愛車で、利用者のスマートフォンアプリから配車を受けて営業運転をする。

もちろん車載端末のGPSによる自車位置が管理されているから、犯罪の多いアメリカでも強盗や誘拐などの危険性は低い。

利用客にとっては不用意な移動をしないで済むことから、利便性や安全性があがるなどのメリットもあるが、ドライバーにとってもその旨味は大きい。

なんせ自分のクルマさえあれば、あとは車載の端末がルート案内やオンライン決済もすべてやってくれる。運転さえできれば収入が確保できるのだ。

この仕組みを日本にも広めよう、としているのがUberジャパンだ。

ベストカーWEBの読者なら勘づいたと思うが、前述のような一般ドライバーが報酬をもらって運転をすることは日本では「白タク」であり、道路運送法に違反する立派な違法行為だ。

この課題を克服するために現在は2種免許を持ったハイヤーやタクシー会社所属のプロドライバーが、Uberのドライバーとして活躍している。

実際に編集部の担当がUberを体験してみたのでレポートしよう!!

ステータス性もあって都内での利用者はかなり増えている!?

Uberの使い方はとても簡単。まずアプリをダウンロードしてクレジットカードなどの決済情報を登録する。

そしてUberを呼ぶときはアプリを立ち上げ、行き先を選択する。スマートフォンのGPSの位置情報から大まかな自分の位置が表示されるから、あとは行き先を入力すれば所要時間と概算の料金が表示される。

そして「配車」ボタンを押すことで自分のいるところまでお迎えに来てくれるのだ。

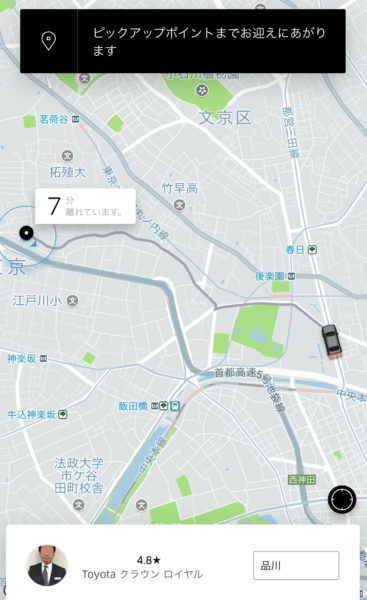

アプリでは到着までの予想時間、そして今どこにUberがいるのかがマップに表示される。

だから慌てることなく支度もできるのだ。いつ来るかわからない、というイライラを解決しただけでなんだか気分も落ち着くのは意外。

そうこうしているうちにプッシュ通知でUberの到着が予告される。遠くから黒く光るセダンがきた。

そして自分の目の前にスルスルと到着する。ナンバーはもちろん緑の営業ナンバーだが、屋根には行灯がなく、このクルマがハイヤー専用車だということがわかる。

デートでこんなクルマがお迎えにきてくれたら、かなり「ハッタリ」をかませるだろう。

取材に協力してくれたのは平成ハイヤーの運転手さん。同社では現在は44台のハイヤーがUber専用で都区内を走り回っているそうだ。

ハイヤーだけに洗車も行き届いており、ご覧のとおりピカピカだ。それにしても現行型のクラウンロイヤルサルーンの後席に乗れるなんて嬉しいことこの上ない。

さあ、ここで興奮して慌てて乗り込んではいけない。ドライバーによるドア開閉があるのだ。

会社の重役などを送迎するドライバーだけに、運転も実にジェントリーでその所作もスマートだ。

車載されたiPadがUberの端末になっており、配車から決済まですべてを担っている。もちろんナビもこのiPadに搭載されている。

重役気分を味わいつつ、目的地に着いても支払いの必要はなし。アプリを通じてオンライン決済がされているのだ。再びドアを開けてくれるのを待っているだけでOK。

料金は基本的な「ハイヤー」の場合、1kmあたり309円、毎分67円が加算される。

タクシーのような深夜割増はないため、深夜の利用もお得だ。とはいえ、タクシーの初乗り410円が始まった都区内では近距離だとUberの旨味が消えつつあり、今後の打開策にも期待したいところだ。

また現在は東京23区内でも丸の内などを中心とした地域に現実的な利用は限られており、今後の参加台数の増加などが期待される。

そのためには一般ドライバーによるライドシェアが確実な手段なのだが、法改正の動きはありつつも依然としてタクシー業界などからの反発も大きい。

コメント

コメントの使い方