「何を当たり前のことを」と思われるかもしれないが、バッテリーEV(以下、BEV)は電気エネルギーでクルマを走らせている。その際、電気はそのままの形では貯めておくことができないので、化学エネルギーに変換して貯める。その貯蔵機器が「バッテリー」である。

さてそのバッテリーの仕組みはあまり解説されていないので、まずはそこから入りたい。

文/池田直渡、写真/AdobeStock

■「ニッポンBEV出遅れ論」に見る大手メディアの節穴具合と実情 【短期集中連載:第一回[前編] クルマ界はどこへ向かうのか】

■いまBEVが一般ユーザーの需要を「まともに」満たせるのは両極端だけ 【短期集中連載:第一回[後編]クルマ界はどこへ向かうのか】

■すこしだけ「化学」の勉強にお付き合いを

バッテリーは「セル」と呼ばれる基本単位を多数集めた構造体で、セルは正極と負極という1対2枚の金属板と、金属板同士のショートを防ぐセパレーター、その間を満たす電解液でできている。

物理現象としての充放電は、電解液を媒体とした正負極間のイオンの移動である。それはおおむね電極を構成する金属酸化物の仕事なのだが、これをバッテリー界隈の人は「活物質」と呼ぶ。性能の差異を作るのは主に正極なので、今回は正極の話として進めていきたい。

正極の主素材にはいろんな選択肢があるが、動力用バッテリーの主流となる金属元素は「リチウム」である。

研究段階のものを含めれば、「ポスト・リチウム」としてナトリウムや水素など、日々のニュースでさまざまな次世代技術が発表されているが、商用化段階にある二次電池は、補機用の鉛電池か、ハイブリッドに多く使われるニッケル水素で、BEV用は実質的にすべてリチウムイオン電池が寡占している。次世代は次世代であって、今すぐあてにできるものではない。

化学的に安定した安全な物質、例えば水や二酸化炭素のような活発ではない物質ではバッテリーは作れない。高性能バッテリーには、不安定で危ない活発な物質が不可欠だと考えてほしい。実際、金属結晶のリチウムは水に触れただけで一気に酸化して激しく燃焼する。

電池におけるリチウムの役割はエンジンだ。反応の活発さはエンジンの出力のようなものといえる。リチウムは金属の中で最大のイオン化傾向を持つ。要するに大馬力のエンジンだ。

馬力がなければバッテリーとして性能が上がらないので大馬力は大歓迎なのだが、その馬力を適正にコントロールできないと燃えてしまう。制御方法はまだ工夫の最中で、決定版がない。バッテリーの研究開発とはその工夫の歴史である。

当然大馬力を制御するブレーキが必要だ。暴走への制御力は、この場合リチウムイオンを拘束する強さ、ということになる。

塩や雪の結晶を見ればわかるように、物質にはそれぞれ結晶を作る時に独特の形がある。おおまかにいって、ミルフィーユのように層状の平面でイオンを挟み込む結晶と、八面体立体構造のジャングルジム状の枠中にイオンを抱える結晶があり、金属を上手くブレンドすると強固なジャングルジムができて、より強くイオンを拘束できる。

バッテリーが熱暴走すると、このイオンを拘束している結晶構造が崩壊してブレーキが効かなくなる。強固な構造であるほど熱暴走への耐性が高い。要するに燃えにくい。

三元系リチウムイオンバッテリーで最もポピュラーなのは、ニッケル、コバルト、マンガンの3種類の金属の酸化物を使う方法で、これを上手く使うと最も丈夫な八面体結晶ができるというわけだ。

コメント

コメントの使い方カーボンフリーについてはまずバッテリーを必要としない住宅や事業所の暖房、熱源を電気に変更し、そこで浮いた化石燃料でBEV化できない自動車を動かすのが合理的である。

北欧などではこの冬から化石燃料による暖房を禁止したらいい。

そもそもBEVは利便性無いし、金持ちの好奇心で乗る車。それでも普及させたい中国や欧州は、自国のメーカーを儲けさせて利益を得たいがため。最初から環境保護なんて誰もそんな意識は持っていない。

まぁこれから合成燃料の技術が進んで、HEVが普及していくから、BEV推進国、BEVしか作れないメーカー、BEVユーザーは後々後悔していけばいいと思う

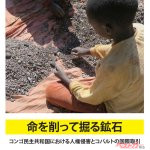

こういう記事は大切。未だにBEVと中国や児童労働や環境負荷が、結びついてない方々がいますので

これらの話は昔から分かっていたことで2020年には既に問題視されていて、事実を述べても叩かれました。ですから世界の目が覚めた今になって言い出すなんてズルいという意見もあります

ですが私は今からでも価値があると考えます。それは、過去の自分を否定したくないが故にEVも良いと固定したい層が、まだ沢山いるからです