2019年7月、新聞には驚きの文字が並んだ。「2019年4~6月期連結決算 日産営業利益98.5%減」というにわかには信じ難いものだ。

営業利益はグローバル企業としては信じがたいわずか16億円。前会長のゴーン氏の年俸とさほど変わらない額しか利益を生まなかったことになる。

日産はなぜこのような状況に陥ってしまったのか。そして今後の日産はどのような進み方をしていくのか。

大幅なリストラも計画されるなど暗雲立ち込める日産の今と、西川社長体制の今後の舵取りに迫ります。

文:福田俊之/写真:日産

■ゴーン前会長在職中なら赤字転落だった可能性もある

今年の夏も日本列島が高気圧に覆われ、連日のように続く猛烈な暑さにはいい加減うんざりする。

ちょうど1年後に開かれる東京五輪の出場選手はもちろん、運営に携わるスタッフや高倍率の観戦チケットをゲットして猛暑の中を熱心に応援する観客たちを思い遣ると「熱中症は大丈夫か」と他人事ながら心配になってしまう。

そんな1年先の真夏のスポーツの祭典の心配はともかく、この8月9日から土日とお盆休みを挟んで18日までの10日間、日産自動車は夏季休業中だ。

「会社は? 自分は? 大丈夫か」と、熱中症の警戒とは別の不安を抱きながら、せっかくのロングバカンスを悶々とした気持ちで過ごす日産社員も少なくないだろう。

日産は2018年11月に前会長のカルロス・ゴーン被告の逮捕後、それまでの完成車検査不正問題などの不祥事と重なって経営の屋台骨が大きく揺らいでいる。

それに加えて、さらに不安を煽ることになったのは、日産が2019年7月25日に発表した2019年4~6月期連結決算で、業績が急速に悪化していることが明らかになったからだ。

売上高は前年同期比12.7%減の2兆3724億円に対し、本業のもうけを示す営業利益は98.5%減のわずか16億円。

売上高に占める営業利益率は前の年の4.0%から0.1%に急低下し、限りなくゼロに近い。笑い事ではないが、16億円といえば、ゴーン前会長の2018年度の役員報酬額は16億5200万円。

4月の臨時株主総会後に日産のすべての役職を失ったため今期は報酬を支払う必要はないが、仮に在職していれば、ゴーン前会長に役員報酬を支払うだけで「赤字転落」に陥ってしまうほどの厳しい台所事情だ。

■「本命」の北米/欧州不調で大手7社最低の営業利益率

ちなみに自動車大手の2019年4~6月期の営業利益率を比べると、北米事業が引き続き好調のスバルは11.1%。

日本や欧州で「RAV4」や「カローラ」などの販売を伸ばしたトヨタ自動車が9.7%、完成検査不正の発覚で生産スピードが落ちたスズキは6.9%、ホンダも利益率の高い二輪や金融事業に支えられて6.3%を維持している。

大幅減益となったマツダは0.8%、三菱自動車は0.7%だったが、日産はそれよりも低く大手7社のうちで最低だった。

歯止めがかからない日産の業績の悪化は、株価にも影響を与えている。7月6日には一時653円まで急落。

米中貿易摩擦の激化や円高の影響を受けたこともあって、年初来高値を付けた2月27日の969円から300円以上も下げ幅を拡大した。

これまで5%を超えた高い配当利回りに目がくらんで日産株を保有している株主たちもさぞかし肝を冷やしていることだろう。

では、ゴーン前会長が去った日産が、瀬戸際まで追い込まれるほど業績が悪化した要因とは一体何か。

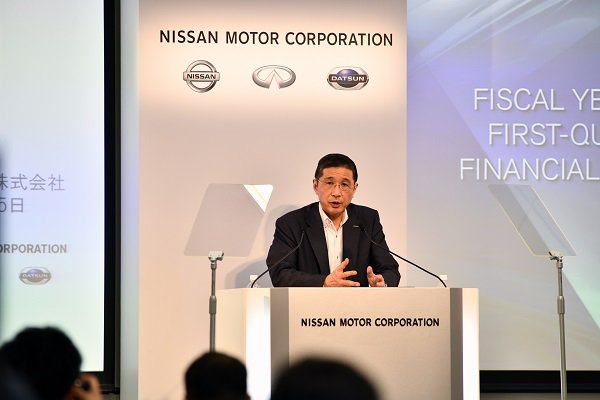

決算説明会の席で、西川廣人社長は「非常に厳しい結果と受け止めている。米国事業のブレーキや欧州でも売上高や販売台数が想定を下回って停滞しているのは認めざるを得ない」と述べ、主力の米国や欧州での苦戦が響いたとの理由を示した。

「世界制覇」の野望を抱いたゴーン前会長の無謀な拡大戦略で、米国では多額の販売奨励金を投入して大幅な値引き販売を実施していた。

値引き合戦では一時的に台数は増えたものの、長続きはせずに再び奨励金を積み増して台数を確保するという勝ち目のないギャンブル的な乱売を繰り広げていた。

しかも、値引きによるブランド力が著しく低下したことも大きな痛手となっている。

西川体制では財務体質の改善を図るために販売会社への過剰な奨励金を圧縮して正価販売に戻す政策を打ち出したが、新車投入が遅れたこともあって奨励金なしでは売れなくなるという負のスパイラルに陥っている。

一方、日産の国内事業は18年度の軽自動車を除く新車販売ランキングでは第1位となったe-POWER人気が支える「ノート」やミニバン部門でナンバー1の「セレナ」。

さらに、3月にフルモデルチェンジした軽自動車の「デイズ」なども販売が好調で、7月の新車販売でもホンダの「N-BOX」に次ぐ総合2位。

「頼みの綱」として国内市場にも期待を寄せているが、4~6月期の販売台数は12万6000台と前年実績に比べて2.6%減と伸び悩んでいる。

「ゴーン逮捕」事件で問われた深刻なガバナンス問題などによる企業イメージの低下も響いており、信頼回復への道筋は険しいようだ。

コメント

コメントの使い方