ニッポンのクルマ界が生み出した名車を振り返る本企画。今回は日本のスポーツカーを牽引してきた王者「日産GT-R」を取り上げる。

世代ごとに伝説を持つ、日本の名車中の名車ともいえる存在。初代登場からはまもなく50年となる。

日産歴代GT-R(1969年~現在)

文:鈴木直也/イラスト:稲垣謙治

ベストカープラス2016年10月17日号

今なお続く伝説的な走りの“ブランド”

初代ハコスカGT-R(PGC10)は当然ながらその前身たる初代スカG(S54)を抜きには語れない。

モータースポーツに勝つために特別のクルマを仕立てる。今では当たり前となったこの手法を、日本で初めて実行に移したのが“スカG”だったからだ。

その開発コンセプトはいたってシンプルで、エンジンをより大きくパワフルなもの(グロリア用G7)に載せ換えるというもの。

これはそう珍しいものではない。ただ、初代スカGはその実現方法が画期的だった。スカットルでボディをぶった切ってホイールベースを200mm伸ばす。

その豪快な改造っぷりが、レースでの大活躍とともに多くのファンに強烈な印象を残した。

しかし、1969年デビューの初代ハコスカGT-Rはさらにビックリさせるすごいクルマになっていた。

エンジンルームに収まっていたのは市販向けにカム駆動をダブルチェーン化し、キャブを3連ソレックスとしたことを除き、純レーシング用として開発されたR380のGR8だったからだ。

500psオーバーのエンジンが珍しくなくなった今、その衝撃は想像できないと思うが、当時のクルマ好き少年にとって初代スカGの何倍もインパクトある“事件”だった。

GT-Rというエンブレムを冠したクルマは、1972年のKPGC110以降しばし途絶えることになるのだが、初代があまりに伝説的なクルマだったために、後継モデルの登場には17年という長い助走期間が必要だった。

栄光のエンブレムが復活するのは、初代PGC10のデビューからちょうど20年目、1989年のことである。

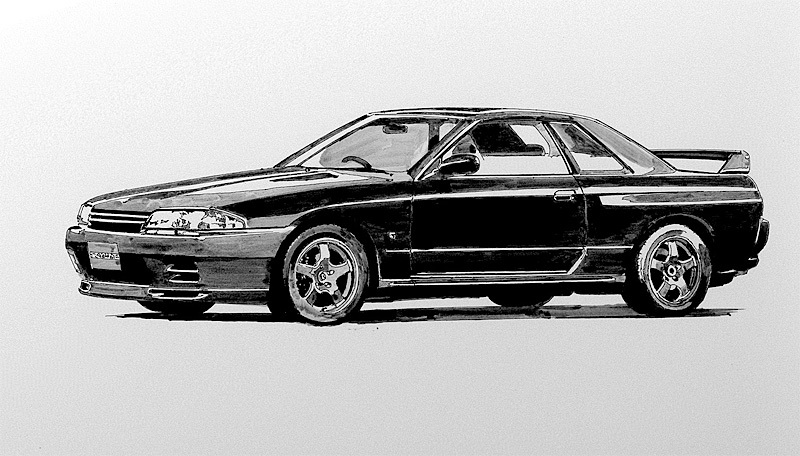

復活したGT-Rは長い間待たされただけのことはある傑作だった。直6の2.6Lツインターボ、電子制御4WDシステム“アテーサE-TS”などハイテク満載でカムバックしたR32GT-Rは再びレースシーンを席巻。

グループAレース終了の1993年までサーキットをR32GT-R一色に染め上げた。

R32~R34までのGT-Rを“第二期”とするなら、ふたたび白紙からGT-Rが生まれ変わるのが2007年登場のR35だ。

R35はそれまでの「レースのために生まれたクルマ」から「マルチパフォーマンススーパーカー」に変貌を遂げたが、それを主導したのはチーフエンジニアの水野和敏。

日本車としては珍しく、開発者のキャラクターが強烈に投影されたクルマになっている。

伝説的な“GT-R”のブランドが、次はどういうクルマに生まれ変わるか。今ボクらは固唾を飲んで見守っているところだ。

コメント

コメントの使い方