自動車は、100年に一度の変革期にある、と言われる。具体的には、以下の3点だ。

■電動化(内燃機関からEVやFCVへの転換)

■自動化(自動運転の実現)

■コネクテッド化(自動車が通信によって外部とつながる)

確かに、方向性としてはその通りだろうが、個人的には、100年に一度の変革と呼ぶのは大袈裟のようにも感じる。

ある日突然、販売される車がすべてEVになるわけではないし、レベル4の自動運転(無人運転)は、まだまだ遠い夢。

また、自動車メーカーはしきりに「コネクテッド」と連呼するが、じゃあつながって何をしたいかというと、それほど大きな要望はない。自動車同士が会話するようになる気配もない。

つまり、いずれの変化も、20年、30年という長いスパンの中での、ゆっくりしたものになるだろう。

しかし、自動車メーカーが、これらの「変革」に強い危機感を持っているのと同様、高速道路にかかわる関係者も、「高速道路はこのままでいいのか?」という危機感を抱いている。自動車の変革に合わせて、高速道路も変わらなければ! と思っているのだ。

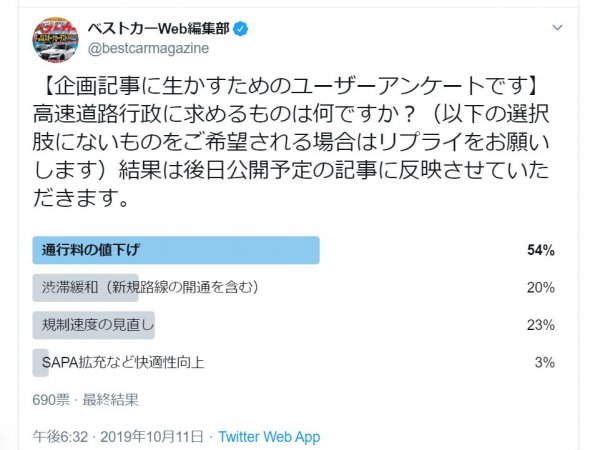

では、ユーザー側は、高速道路にどんな変革を望んでいるのか。Twitterを通じてアンケートを取ってみた。

通行料金は下げられないのか? 規制速度はこのままで良いのか? その他の課題は? 集計結果も含めて、高速道路の今後を考える。

文:清水草一

写真:編集部、Adobe Stock

【画像ギャラリー】休日1000円以降どうなった!? 高速料金見直し&渋滞ワースト30

「通行料値下げ」の声は過半数と根強く

Twitterによるアンケートは四択で、その他の意見がある場合はリプライをお願いするという形にした。サンプル数は690である。

結果は、以下のようになった。

1位:通行料の値下げ/54%

2位:規制速度の見直し/23%

3位:渋滞緩和/20%

4位:SAPA拡充など快適性向上/3%

ダントツの1位は、通行料金の値下げだった。なにしろ日本の高速道路料金は世界一高い。先進国で日本と同様の有料道路制を採用しているイタリアやフランスと比べても、約3倍も高いのだ。「なぜこんなに高いんだ!」と思うのは当然だ。

なぜ料金高い? 値下げは可能なのか

実際、なぜこんなに高いのか、その理由は多岐にわたるが、要約するとこうなる。

・明治期以来、日本は交通インフラ整備に関しては鉄道に集中し、道路は軽視されてきた。

そのため戦後、いよいよ道路整備を進めるとなった際、税金で造れるのは一般道が精一杯で、高速道路に関しては、借金で建設し料金で返済する有料道路制を導入する以外、財源がなかった(増税すれば別だが)。

・日本で高速道路を建設するには、他の先進国に比べて非常にコストがかかる。

理由は、「地形が非常に険しい」、「世界一地震が多い」、「平野部は地盤が緩く人口密度が高く地価が高い」といったもの。

欧米諸国に比べ、平均建設コストは2倍以上にならざるを得ない。かつてはそこに「談合」や「親方日の丸体質」もあったが、現在は解消されている(はず)。

いずれにせよ、料金を値下げするには税金の投入が必須だ。しかも値下げをすると渋滞が増加する。それは、リーマンショック後に実施された「休日1000円上限」の結果を見れば明らかだ。

これほど料金が高くても、使いたい人があふれて渋滞してしまう路線があるのを見ると、「料金は高くない」とも言える。

ただし、いつもガラガラで利用が低迷している地方の過疎路線は、思い切った値下げや無料化を実行して、少しでも地域の役に立つ存在にすべきではないか。

個人的には、以前から過疎路線の大幅値下げを主張してきたが、逆に混雑路線に関しては、安易な値下げには反対だ。

コメント

コメントの使い方