先代クラウンアスリート(イナヅマグリル)

これもデカ口の一変形だが、形状がイナズマ形であることが特徴だった。グリルの面積が大きいことには、人は比較的早く慣れたが、その形状が明らかに機能とは無関係に変形していると、違和感が発生する。

イザヅマグリルの形状にはまったく機能はないから、ある程度の拒絶反応が出るのは当然だった。が、今はもうあのグリル、空気のような存在になってませんか?

最大の理由は、「人間は慣れる動物である」という事実にある。個人差はあるにせよ、どんな違和感(≒環境の変化)にも、人間は慣れることができる。

そうじゃないとこの地球上で生き残れなかったからだ。そしてその違和感が、快感に転じることすらある。

多くの生き物は、苦い食べ物を毒だと感じて避けるが、人間は大人になるにつれ、ある程度の苦みに逆に快感を得るようになる。

さらには、たばこなどの本物の毒から快楽を得るに至る。行き過ぎるとシャレにならないが。ダメ、ゼッタイ!

デザインも、ある程度の毒(違和感)はクセになる。私も先代クラウンアスリートのイナヅマグリルがクセになってしまいました。

もちろん「毒」と感じて避ける人もいるから、自動車デザイナーはその境界線を見極めようと、日々研鑽している(と想像する)。

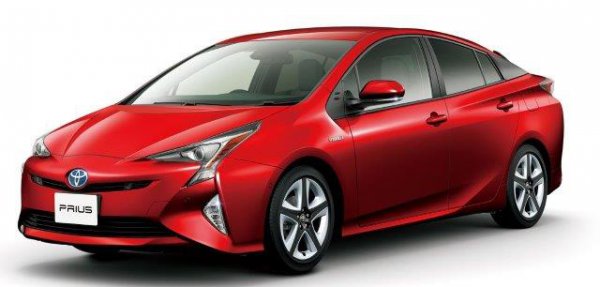

■現行プリウス前期型(超異形ヘッドライト)

口がデカいのは、いまのところいいことづくめだが、目、つまりヘッドライトについてはどうだろう。目は口ほどにものを言う。クルマは顔が命であるならば、顔の命は目と言ってもいい。

なにせ人間は相手の目から、感情などさまざまな重要な情報を得ている。クルマだって、まず最初に目を見てしまう。

ただ、目の大きさについては、光量の確保に必要なランプ面積がどんどん小さくなっていることもあり、「デカ目」で勝負するムーヴメントは、現在はほぼない。将来的にはデカ目全盛期が来る可能性もあるが、現在普遍的なのは「ヘンな形の目」である。

そんな中、現行プリウス前期型は、歌舞伎役者の隈取りのような超異形ヘッドライトで勝負し、コケた。

個人的には、あの違和感にはとっくに慣れたし、嫌悪も感じないが、魅力も感じない。「歌舞伎顔」と言われるように、歌舞伎という古典と、未来感の癒合を狙ったデザインだったと想像するが、いまひとつ未消化で、魅力にまでは高められなかった。

人間にとって、目は口よりもはるかに微妙な観察対象だけに、好き嫌いの境界線もはるかに微妙。違和感は乗り越えられても、「あの目が好き!」と感じる人があまり多くなかったことが敗因だった。

2代目bB

世に怪獣のような自動車デザインは少なくないし、それが強さをアピールして人気を得ている例も数知れない。しかし、2代目bBのフロントマスクは最後まで受け入れられなかった。何がいけなかったのか?

2代目bBのデザインを観察すると、決してそれほど突飛なものではない。顔にしても、湾曲した平面に常識的な形状のヘッドライトやグリルが付き、むしろ無表情に近い。

最大のポイントは、グリルの下側を弓型に流れる「アゴ」のようなラインである。これは明らかにアゴを連想させるから、つまり平面に小さい無表情な顔がついているように見える。この効果によって、「妖怪顔」の異名が付けられた。

妖怪にもいろいろあるが、この妖怪は、明らかにネガティブなイメージである。小さくて無表情なので、木彫りの顔のように見え、どことなく不気味なのだ。

グリル内の横桟がねじれたような形状なこともあり、呪術的にも見える。生贄っぽいと申しましょうか。暗闇から薄っすら現れるユーレイも連想させる。

この毒は意外と強烈で、ポジティブな効果もないことから、違和感だけがいつまでも残った。

2代目bBは、マイチェンでアゴのラインをやめたことで、ぐっと平凡で毒のないデザインになったが、気味が悪いというイメージは最後まで消えなかった。

コメント

コメントの使い方