新型フェアレディZのプロトタイプが公開された! その姿は一見して初代のS30型を強く彷彿とさせるものだった!

私のような昭和世代の元Zオーナー(32Zですが)には、Zの原体験があるので、一目見るなり「うおお!」と血圧が上がったが、世間を見回すと、思ったほどは盛り上がっていない。さらに言うと、クルマ好きやZファンに限っても、新型に対してそれほど肯定的ではないようだ。コアなファンにとっては初代だけが神。嫁がどんなに健気に頑張っても、姑は箸の上げ下げまで気に障るのだろう。

しかし私は、新型Zは期待をはるかに超え、ベスト以上の出来だと感じている。期待がほどんどゼロだったからではありますが、でも新型Zは、歴代Zのヘリテージをうまく生かしたデザインで相当イイ!

では、歴代Zの、デザイン的なヘリテージを振り返ってみましょう。

文/清水草一

写真/NISSAN、編集部

【画像ギャラリー】歴代モデルへのリスペクトを感じるか!? 新型フェアレディZプロトタイプの姿を一気にチェック!!

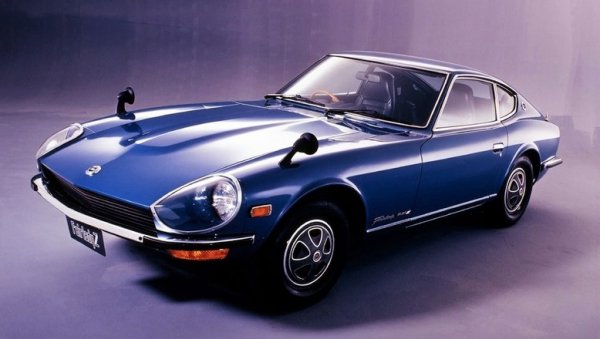

■初代 S30(1969~1978年)

1969年に登場した初代フェアレディZは、「ジャガーEタイプみたいなスポーツカーを作ってくれ!」という片山豊氏(米国日産社長)のリクエストに応えたもので、当時のスポーツカーの主流だったロングノーズ・ショートデッキスタイルを採用している。

さすがにジャガーEタイプほどロングノーズではないが、長い鼻のずっと後方に小さめのキャビンが付き、テールに向かってなだらかに下りつつ最後にピュッと軽く跳ね上がるスタイルは、当時の表現で「トランジスタグラマー(小柄だがグラマーな女性を表す言葉)」そのもの! 丸形2灯のヘッドライトを、ノーズの左右を切り欠いたスペースに埋め、グリルは逆スランドしたシンプルな長方形。フォルムはシンプルかつコンパクトで、清楚でありながら実にセクシー!

このデザインは、世界中の、中でもアメリカ人の心を捉え、約10年間で55万台という、スポーツカー世界新記録の販売台数を記録した。

初代Zのデザインは時間的耐久性も抜群で、いま見ても奇跡のようにカッコいい。トヨタ2000GTほどのスペシャル感はないが、大衆のアイドルとしてこれ以上のデザインはありえなかった! 日本車史上、最も”カッコいい”クルマは何かと問われれば、私は今でも迷わず初代Zを挙げる。

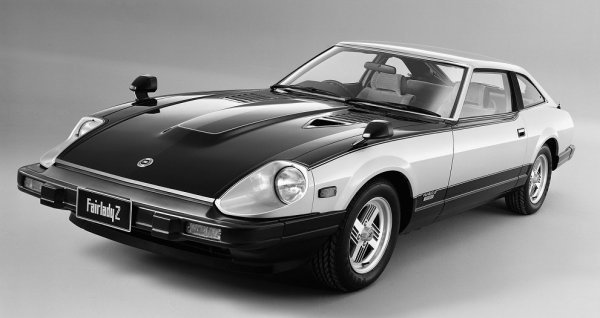

■2代目 S130(1978~1983年)

2代目は初代の正常進化型。全体にモダン化されつつややグラマーになり、サスペンション形式変更の関係でリヤオーバーハングが若干長くなったことを除けば、フォルムに大きな変更はない。このキープコンセプトは大成功で、販売台数は5年間で45万台と、初代よりさらにペースアップした。

個人的には、大学時代、サークルの先輩が280Zの2シーター(もちろんMT)に乗っていて、それがあまりにもカッコよく、Zに関する原体験となりました。ご本人も早瀬佐近(漫画『サーキットの狼』に登場するキャラクター)みたいなルックスで、お金持ちのボンボンという点も同じ。運転も一番上手く彼女も美人で、何もかも兼ね備えた光輝く先輩だったのです……。Zってのはそういう存在でした。

コメント

コメントの使い方