菅義偉総理大臣が強力に推し進めている、さまざまな行政サービスのデジタル化だが、運転免許証のデジタル化への道筋も具体的に見えてきた。

2020年9月16日、小此木八郎国家公安委員長は運転免許証のデジタル化について、2026年度にも免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して、運転免許証とマイナンバーカードとの一本化をスタートさせることを明らかにした。

運転免許証のデジタル化により、住所変更も自治体への申請で済み、警察に行かなくても免許証の住所も自動的に変更されるほか、免許証の更新手続きも居住地にかかわらず、どこでも行えるようになるなど、利便性が高まると期待される。

ここで改めて、運転免許証のデジタル化によって、ドライバーはどんなメリットが生まれるのか、モータージャーナリストの高根英幸氏が解説する。

文/高根英幸

写真/ベストカーweb編集部 Adobe Stock 国交省 警察庁 トビラ写真(Adobe Stock@Hachy Ocamy)

【画像ギャラリー】運転免許証に記載されている12桁の数字には隠された意味がある!

運転免許証のデジタル化は我々ドライバーにとってメリットはあるのか?

菅義偉政権の目玉は、行政改革担当大臣という新ポストとデジタル庁の創設。デジタル庁は、各省それぞれが進めていた業務のデジタル化がなかなか進まないことから、専門部署を設けてデジタル化を推進させようというものだ。

我々ドライバーにとって関係がありそうなのは、先日ベストカーwebでも取り上げた車検のドライブスルー化(正確には更新手続きのドライブスルー化だが)と、運転免許証のデジタル化だろう。

閣僚の選出時に行なわれる記者会見でも、国家公安委員会の委員長に就任した小此木八郎国家公安委員長は、運転免許証のデジタル化について「総理から強い指示があった」と明言していた。

また先日も運転免許の交付を司る国家公安委員会の小此木八郎国家公安委員長と平井卓也デジタル改革担当相、河野太郎行政改革相が会談し、小此木国家公安委員長は年度内に運転免許証のデジタル化についての工程表を作成すると確認したと会談後の会見で述べている。

今年度(2020年4月~2021年3月)は導入完了までの工程を計画するだけなら、実際にデジタル化への作業に入るのは来年度(2021年4月~)からということになる。

そして2026年度をめどに導入する計画だというから、実際にデジタル化された免許証を手にするのはまだまだ先の話だ。しかし、これによって我々の生活がどう変わるのか、真面目に考えてみよう。

現在の免許証はすでにICカード化されている

2010年1月(平成22年1月)以降、全国で運転免許証はすでにICカード化されているのはご存じだろう。

改ざんによる偽造防止のため、超薄型のICチップが仕込まれており、更新時には読み取り装置に置いて、メモリ内に書き込まれている情報が正しいか確認しているハズだ。

デジタル化とは、このICカード内に書き込まれる情報が、個人の基本情報だけでなく、運転免許証全体の情報まで含まれるということ。そしてそれは現在の運転免許証という1枚のカードという存在の必要性を変えることになる。

現在の運転免許証のICチップは、偽造防止という程度の効果しかない。事実、運転免許証を持っていても、身分証明としての提示や交通違反での取締り時(もっとも筆者は8年ほどは無事故無違反なので、実際の現場は分からないのだが)にもICメモリ内の内容を確認することなどないからだ。

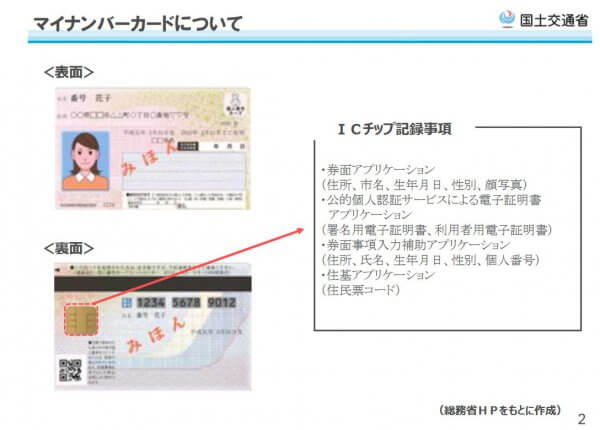

これがデジタル化によりどうなるか。現在、検討されているのはマイナンバーカードと運転免許証の一体化だ。

マイナンバーカードにも同様にICチップが組み込まれている。このなかに運転免許証の情報も書き込むことにより、運転免許証としての機能も持たせるというもの。

実際にはマイナンバーカードの表面にも運転免許証の情報が書き込まれることになるだろう。

そうでなければ、運転免許証とマイナンバーカードの両方を持ち歩く必要性は変わらず、我々にとっては何のメリットも見出せなくなる可能性があるからだ。

コメント

コメントの使い方