購入時にはエコカー減税で価格差が縮まる

車両価格はハイブリッドGが213万円、1.5Gが175.6万円、1.0Gが161.3万円とガソリン車がそれぞれ37.4万円、52.7万円安い。ざっくり35万円から50万円以上安いのは、この価格帯では大きな差だ。

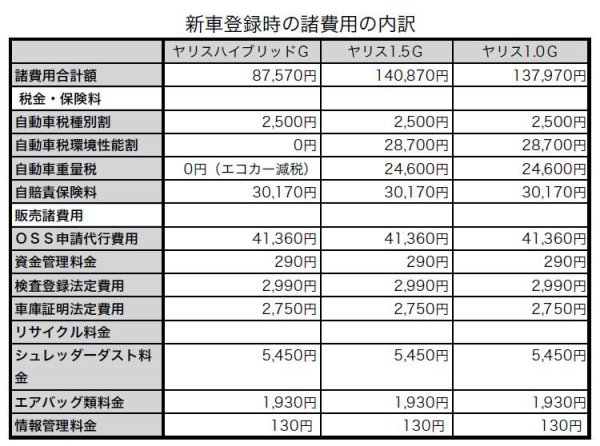

しかし購入時に支払うのは、車両代金だけではない。クルマを登録するためには税金や自賠責保険などを納めて、登録手続をする必要がある。

いわゆる諸費用というもので、ここでハイブリッドとガソリン車では、エコカー減税と環境性能割が免除される分の差が出ることになる。ヤリスハイブリッドはEVと同じレベルのエコカー減税が受けられるのだ。

実際には車庫証明証の申請を代行してもらう(自分でも取得できる)際の手数料は地域やディーラーによって差があるし、購入時には車両代金からの値引きなどで、支払う総額は変わってくることになるが、ここでは値引きゼロで諸費用に関しても全国で均一とした。

するとハイブリッドとの価格差は、32万円(1.5G)と45万円(1.0G)に縮小する。そして購入後の燃費によって維持費は変わっていくことになるのだ。

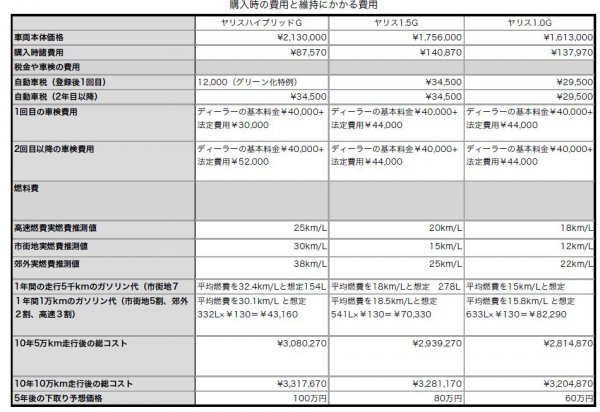

ここでは2つの使い方をモデルケースとして設定した。通勤(とその送迎など)や買い物などで比較的短時間に短距離を移動するような使い方をしているドライバーは、1年間の走行距離を5000kmとして、その内訳は高速道路はほとんど使わず、市街地が7割、残りの3割を郊外の走行と想定した。

また通勤でも比較的長距離や、仕事で高速道路などで移動する、クルマが趣味で週末はドライブを楽しむなど、運転時間が長いドライバーは年間の走行距離を1万kmとして、こちらは市街地が5割、高速道路が3割、郊外での走行距離を2割と想定した。

メンテナンスのための費用は同一。違いは税金のみ

購入後は走行のための出費だけでなく、車検などのメンテナンス費用も必要になる。しかしエンジンオイルにとって短距離使用はシビアコンディションなので、一律半年に1回の交換とすれば、ハイブリッドでも1Lガソリンでもほとんど差はない。

そこでここではタイヤも走行距離に応じて交換するものなので、タイヤサイズはすべて共通なため、オイル同様比較対象からは外している。補機類のベルトなども同様だ。

ブレーキパッドの摩耗は回生ブレーキが使えるハイブリッドが有利だが、これは燃費に貢献するもので、減速エネルギー自体はエンジンブレーキでも得られる。乗り方によって大きく差が出るので、メンテナンス費用としては計上しないことにした。

それでも1回目の車検時の費用は、再びハイブリッドとそれ以外では違いがある。グリーン化特例でハイブリッドは重量税の納付を免除されるからだ。

そのため、車検費用はハイブリッドの方が安くなる。2回目以降の車検では減税はないから、ハイブリッドも1.5Lのエンジンと1060kgの車重による税金を納めることになる。

結果は1年間の走行距離により大きな違いに

さて、まず見ていただきたいのは、1年間に1万kmを走行するオーナーの場合だ。

購入時には32万円/45万円あった価格差が10年10万km走行後では3.5万円/11.3万円にまで縮小している。ハイブリッドと1.5Gでは毎年約2.3万円ずつ価格差が縮まるので12年12万kmでは、1.5 Gがハイブリッドの総費用を上回ることになる。

●10年10万Km走行した時のトータルコスト

ヤリスハイブリッド1.5G 331万7670 円

ヤリス1.5G 328万1170 円

ヤリス1.0G 320万4870円

これは従来のハイブリッド車と比べて、ヤリスはハイブリッドと純ガソリン車との価格差が小さく、それでいて燃費性能は断然、ハイブリッドの方が高いという理由が、大きく影響している。

30プリウスまでの時代は、いかにハイブリッドで燃費が良くても、渋滞などが多くなければヴィッツの1.5Lの実燃費と車両価格を逆転させることはとうてい不可能だった。それがコンパクトカーにもTHS(トヨタ・ハイブリッド・システム)が搭載され、より高効率に進化していることが、今回の試算結果につながった。

それでも1.0Gの絶対的な安さを超えるのは難しく毎年3万円の価格差縮小では、追い付くには14年14万kmまでかかる。

しかし購入して、実際にはそれほど走行距離が増えなかったという場合でも、2回目の車検時に買い替えるなら下取り価格はハイブリッドのほうが高いため、走行距離が少ないからといってハイブリッドを購入するのは損ということにはつながらない。

しかし1年間の走行距離が5000km程度と想定すると、結果はかなり違ったものになる。ほとんどが市街地の走行となり、平均燃費はハイブリッドの半分以下を仮定したのだが、それでも燃料の消費量は少ないため、毎年2万円程度の差額しか発生しない。

さらに1Lの自動車税はハイブリッドや1.5Lと比べて5000円安く、車検時には重量税も安いので、維持費の差は縮まることになる。

そのためエコカー減税の適用が終わった4年目以降は、年平均で1.5万円しか差額が生じないことになり、理論上は10年乗り続けても、まだ26.5万円はハイブリッドが高いことになる。

これを逆転するためにはさらに17年以上乗り続けなければならなくなる。実際には駆動用バッテリーがそこまで持つはずがなく、燃費や維持費での逆転は不可能だ。ヤリスハイブリッドの燃費性能には驚かされたが、最小排気量の1Lエンジン車の経済性も侮れないことが立証できた。

●10年で5万Km走行した時のトータルコスト

ヤリスハイブリッド1.5G 308万0270円

ヤリス1.5G 293万9270円

ヤリス1.0G 281万4870円

ヤリス1.0Gは、近距離で1名乗車、10年以上乗り続けるような使い方であれば、高い経済性を発揮する。しかし下取り価格が十分に残った状態で買い替えするなら、ハイブリッドの方が経済性は高いと言えそうだ。

コメント

コメントの使い方今見積出してもらったら、もうハイブリッドは生産終了ですって!