ホンダオデッセイは、2020年にビッグマイチェン。エクステリアデザインが変更されるのは、2017年以来となるが、エクステリアデザインはフルモデルチェンジに近いレベルで大幅に変更された。

現行オデッセイがデビューしたのは2013年で、先代の4代目以降、かつてミニバンブームをけん引した存在であることが忘れ去られるほど、存在感が薄くなっている。

オデッセイのミニバンとしての存在意義とは? 今後どのような方向性が望まれるのか? などについて御堀直嗣氏が考察する。

文/御堀直嗣

写真/HONDA、TOYOTA、奥隅圭之

【画像ギャラリー】ブームをけん引した初代から最新モデルまで!! 蔵出し画像で振り返るホンダオデッセイの25年超の歴史

■苦戦はしているがマイチェン後に光明

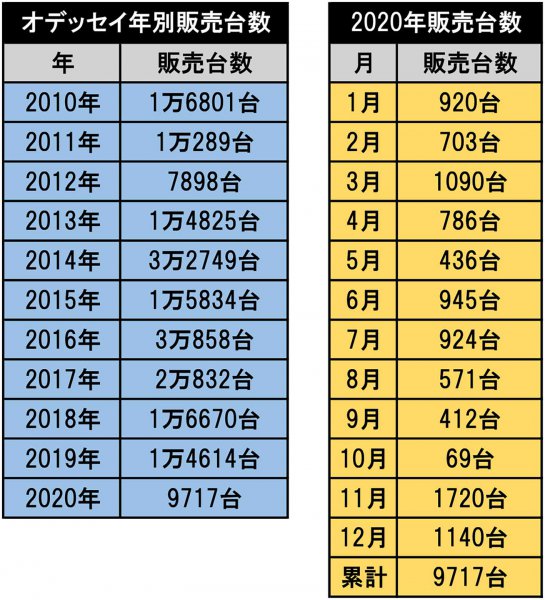

2020年のホンダオデッセイの販売台数は、年間で9717台であり、登録車の販売実績として47位に終わった。競合とされてきた、トヨタエスティマや日産プレサージュ、マツダMPVは、もはや市場から姿を消しており、孤軍奮闘のなかでの販売成績だ。これをどう見るか?

単純に12カ月で割り算すれば、平均809台で、3桁になる。しかし、2020年11月にマイナーチェンジをしたあと、11月には1720台を売って30位、12月には1140台を売って40位ということで、4桁の台数を回復している。

11月は、その急回復振りによって、トヨタのアルファードには遠く及ばないが、ヴェルファイア超えをしている。12月は、ホンダの象徴ともいえるシビックを上回っている。

SUV(スポーツ多目的車)人気と、5ナンバーのコンパクトカー、そして5ナンバー格のミニバン(グレードによっては3ナンバー車がある)が中心の市場にあって、アルファードは別格としても、それに次ぐ車格のミニバンとしてオデッセイを求める消費者はまだ残っているとみていいのではないか。

唯一無二の存在として、これから復活の可能性もあると私は考えている。

それは、なぜか?

コメント

コメントの使い方