燃費向上のための軽量化でテンパータイヤを搭載していないクルマが増えた昨今。

万が一パンクしてしまったらどうします?覚えておきたいパンク修理剤の使用法と高速道路でのトラブル対処法を伝授する。

文:ベストカー編集部

写真:西尾タクト

初出:ベストカー2017年4月10日号

■高速道路でのトラブル件数ナンバー1は「タイヤ」!

春といえば花見やイチゴ狩りなど、絶好のドライブシーズン! 家族や友人、恋人とお出かけを楽しみたいと思う人は多いことだろう。

しかし、そんな楽しい時間をぶち壊すトラブルというのは、不意に襲ってくる。今回は数あるトラブルの中から、タイヤのトラブルへの心得を紹介したい。

まさか自分が……となってしまったその時に、安全かつスマートに解決できるように、きちんとした対処法をマスターしてもらえればと思う。

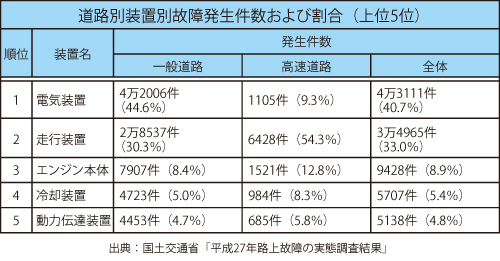

国土交通省発表の『平成27年 路上故障の実態調査結果』によると、一般道路での故障件数1位は電気装置(バッテリー、オルタネータなどの過放電、破損、劣化)4万2006件(44.6%)、2位は走行装置(タイヤのパンク、バーストなど)2万8537件(30.3%)だった。

しかし、これが高速道路となると、1位が走行装置6428件(54.3%)で、2位がエンジン本体1521件(12.8%)と故障発生件数の割合が大きく変化する。実に半数以上がタイヤトラブルなのだ。

落下物を踏んだことによるスローパンクチャー以外には、バースト(破裂)が多い。バーストする主な原因は落下物を踏むこと、タイヤの過度な摩耗、空気圧低下によって起こるスタンディングウェーブ現象※が挙げられる。

近年では、新東名高速道路の法定速度が120km/hに引き上げられる方針が出るなど、クルマの高速化が進んでいるので、より発生しやすくなると考えられる。

しかし、空気圧の低下によるバーストに関しては、日常点検を行うことで防止することができるので、ぜひチェックを習慣付けてもらいたい。

※スタンディングウェーブ現象:エア不足のタイヤで高速道路を走行していると、だんだんタイヤが波打ってきて、のちにタイヤがバーストしてしまう現象

■パンク修理剤使う? 使わない?

最近のクルマはスペアタイヤを搭載していないクルマが多い。そのクルマがパンクした場合、薬剤を注入するタイプのパンク修理剤を使うべきか否か、悩む人も多いのではないだろうか?

取扱説明書にも書かれているが、基本的にこのパンク修理剤を使用したタイヤは、再使用不可となる。その理由としてはふたつある。

ひとつ目は、時間が経過すると、空気の漏れを防ぐために薬剤が粘性の高い状態に変化するため。ベトベトした薬剤がいたる所に付着するので、完全に取り除くのが困難だ。

ふたつ目は、修理剤が溶剤でタイヤのゴム部を少し溶解しつつ、主成分である天然ゴムで穴を塞ぐ仕組みになっているためだ。修理剤を使用したタイヤは、本来の状態を維持できなくなってしまうのだ。

もしパンク修理剤を使うのであれば、そのタイヤは、速やかに新品へと交換することになる、と覚悟しよう。

また、いきなりパンクしたその場で使用するのではなく、適した場所で作業することを勧めたい。

よほどの山奥などで自走する必要性がある場合は別だが、加入しているロードサービスでレッカー車がすぐに呼べる状況であれば、まずはそちらを利用することをオススメする。

近くのガソリンスタンドなどまで移動させてもらい、そこで修理剤を破損部にねじ込む方法でパンク修理してもらうほうがよいだろう。

以下、具体的にパンク修理剤の使い方を見ていこう。

◎修理剤が使えない条件

・タイヤ空気圧が不十分な状態で走行してタイヤが損傷している

・タイヤ側面など道路への接地面以外に穴や損傷がある

・タイヤがホイールから明らかに外れている

・タイヤに4mm以上の切り傷や刺し傷がある

・ホイールが破損している

・2本以上のタイヤがパンクしている

・1本のタイヤに2か所以上の切り傷や刺し傷があるとき

・修理剤の有効期限が切れている

■パンク修理剤の正しい使い方

![ジムニーノマド実車レポート 雪道でスタックしたら? 『頭文字D』30周年ミニカー 人気記事ランキングベスト20[2026.1.4-1.10]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2026/01/12184839/20250104-20260110_main-150x150.jpg?v=1768211321)

コメント

コメントの使い方