前評判の大きさに期待度が膨らんだけれど、いざ登場してみたら……。あらららら~! なーんか思っていたのと違っていた、なんてことがあったりする。まあ、期待が大きかっただけに落差が激しいってこともあるんだけど、期待外れに“ガッカリ~”と落胆したあの新技術、新装備の数々。R31スカイラインが登場した時の、直6DOHC24バルブターボに対する期待値とその後のガッカリ度のギャップの激しさといったら……。

もちろん、チャレンジなくして技術の進歩はないわけで、何ごとも最初の一歩を踏み出さなければ今のクルマにつながる技術的進化もなかったのだから、その意義はもちろん大きい。

でも……。いやいや、ガッカリ技術、ガッカリ装備ってのは、無難なことをしていたのではないということの証なのだ! そんなチャレンジの証であるガッカリ新技術&新装備の歴史を見ていこう!

※本記事は2017年5月のものです。

文:ベストカー編集部

写真:shutterstock.com、ベストカー編集部

初出:ベストカー2017年5月26日号

シャシー&サスペンション技術編

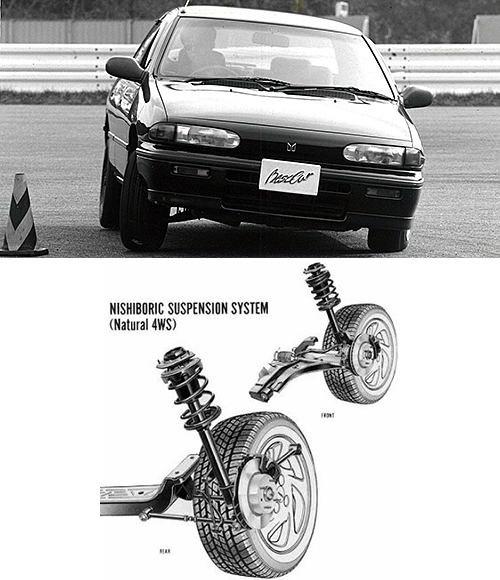

ガッカリ新技術と言うと開発した人に申し訳ないのだが、それでも評価が芳しくなかったシャシー技術としてまず最初に思い浮かんだのが『ニシボリックサスペンション』。

これ、1990年に登場した3代目ジェミニ(FF化して2代目)のリアサスの構造につけられた名称。ラテラルリンク式リアサスにおいて、前後リンクのブッシュ弾性とリンク装着位置の工夫によりパッシブ4WS(四輪操舵)的な動きを実現したものなんだけど、具体的な動きをざっくり説明すると、コーナリング開始時車両のロールによって最初は逆位相に動いていた後輪が、ロール角が深くなると同位相に動いていく……というもの。理論の上ではターンインでスッと曲がり定常旋回ではスタビリティが高まるはずなのだが……、実際には定常旋回に入っても逆位相が継続する傾向が強く、運転感覚としてはオーバーステアが強く感じられるものだった。

この後輪ステアの考え方は日産のHICASやホンダの4WSなどと同じなのだが、ニシボリックサスは後輪ステアを電子制御やリンケージなどを使うことなくサスペンション自体の構造でパッシブに動かそうとしたところがポイント。それだけに動きの制御が難しく、理論上の動きをしてくれない場面が多く発生してしまったのだろう。狙いはよかったのだが煮詰めが甘かったため“ガッカリ”な結果となってしまった。

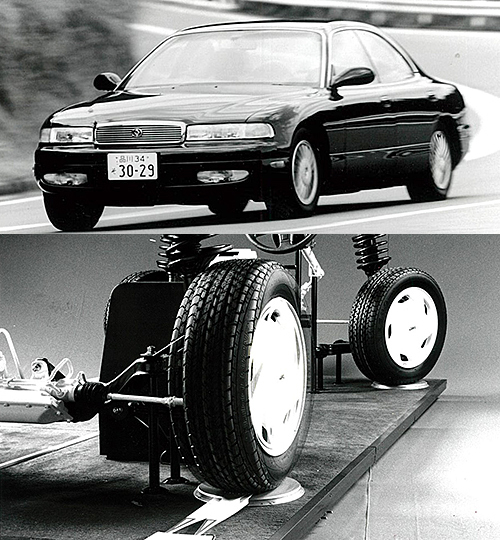

1980年代中盤~1990年代初頭にかけては4WS(四輪操舵)ブームが起こっていた。前述のニシボリックサスもその流れのなかで誕生したものだが、ホンダは1987年登場の3代目プレリュードで機械式4WSを、トヨタは1989年に登場したST180系セリカ/カリーナED/コロナEXiVなどにデュアルモード4WSを搭載。マツダも1987年に登場した5代目カペラ、1991年登場のセンティアなどに電制式4WSを採用するなど大流行したのだ。

しかし小回り性能を高める低速時の逆位相が通常の2WS車の動きになれたドライバーにとって違和感が大きかったことと、そもそも回転半径がそれほど大きくない乗用車ではあまりメリットがなかったことなどから1990年代後半にはサーッと潮が引くように消えていってしまった。

しかし電制技術が進化した現代では、後輪を緻密な制御により操舵することで高いハンドリング性能を作り上げているレクサスGSの『LDH』などに進化している。スカイラインやフーガのリアにもHICASの進化版が採用され、高い操安性の実現に寄与している。

3代目ジェミニの『ニシボリックサスペンション』…ガッカリ度 80点

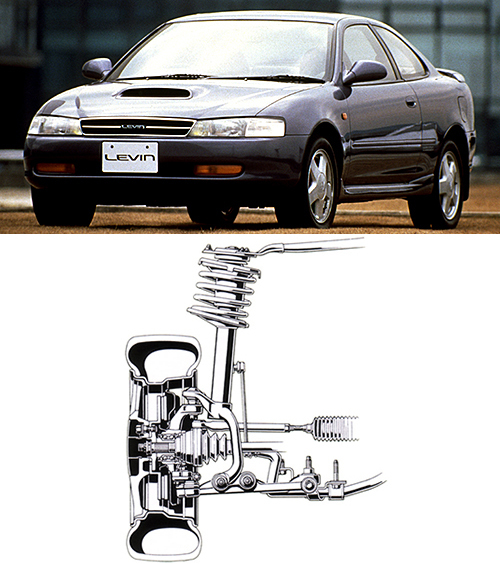

セリカ、レビン/トレノの『スーパーストラットサス』…ガッカリ度 40点

2代目プレリュード、センティアなどの『逆位相4WS』…ガッカリ度 60点

コメント

コメントの使い方