最近では異例の「わずか4年」で次期モデルに切り替わろうとしている15代目、現行クラウン。

6ライトを採用した個性的なデザイン、クラウンの歴史上恐らく初めての独ニュルブルクリンクでの開発テスト、そして、初のコネクティッドシステム搭載など、豊富な話題をふりまいて2018年に登場したが、短命に終わろうとしている。

現行クラウンはいったい何を間違えてしまったのか? モデルの長い歴史とともに上がったユーザー年齢層の若返りを目指したのは当然のことだし、そのためにさまざまな改革を断行したのも理解できる。問題は、その方向性が誤っていたかもしれないということだ。

本企画では、現行クラウンが短命に終わることに関する編集部の「もしかして?」(=仮説)に対し、渡辺陽一郎氏が回答するかたちでこのテーマを検証していく。

クラウンは作り方を間違えたのか? いや、決して間違いなどではなかったのか? そのあたりを深く探究してみたい。

※本稿は2022年3月のものです

文/渡辺陽一郎、ベストカー編集部、写真/TOYOTA、ベストカー編集部

初出:『ベストカー』2022年4月10日号

■15代目クラウンはなぜ短命に終わるのか?

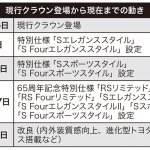

現行型の15代目クラウンについて、販売店は「ターボなどの受注は、2022年2月10日に終了しており、ほかのグレードも3月上旬に締め切る」という。

現行クラウンの発売は2018年6月だから、販売期間は4年弱と短い。なぜ短命に終わるのか、5つの仮説を検証する。

■仮説1:ファストバック風のデザインがよくなかった?

従来型のクラウンは、トランクフードがしっかりと見える典型的かつ古典的なセダンスタイルだった。

日本ではこのボディ形状が好まれるが、現行クラウンはリアウィンドウを寝かせ、トランクフードが短く見えるファストバック風だ。

ボディ側面のウィンドウが3分割される「6ライト」のデザインも含めて売りにくい。

アコードもこのタイプで、登録台数が低迷する。ファストバック風の外観は、クラウンが売れない理由のひとつだ。

■仮説2:スポーティな走りを追求したのがよくなかった?

現行クラウンは走行安定性を向上させ、スポーティな走りも楽しめる。タイヤサイズは、大半のグレードが18インチを装着する。

危険を避ける性能も向上したから、ユーザーのメリットも高まったが、乗り心地は硬めだ。

特に時速40km以下で、路上の細かなデコボコが伝わりやすい。クラウンはもともと乗り心地が柔軟なイメージだったが、現行型は異なる。

しかも乗り心地は、販売店の試乗車を使った街中の走りでも即座にわかる。逆に走行安定性の向上は実感しにくい。

つまり現行クラウンの運転感覚は、欠点が目立ちやすい。スポーティな走りの追求が裏目に出ている。

コメント

コメントの使い方