■「電子車検証」の採用理由を訊ねてみた

国土交通省自動車局の自動車情報課に今回の電子車検証の成り立ちについて問い合わせてみた。当初はより小型のICカード化も検討されていたようだが、最終的にICタグ付きに落ち着いた理由はどのようなものなのかを訊いた。

「A6サイズに落ち着いたのは、ユーザーの使いやすさを考慮して小さくしたいという意図があった」とのこと。樹脂製の成形品のような馴染みのあるより小型なICカードとはならなかったのは、主な理由としてコスト面を考慮したこともあったようだ。

電子車検証の厚みは150μmとされ、ICチップを備えるために従来よりもやや厚めとなっているが、「二輪車のシート下の収納ボックスに収まるサイズというのも利点です。ICチップの部分を折り曲げてもらいたくないというのも、サイズの選択要素になりました」とのことだ。

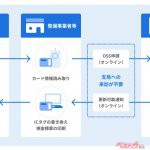

利便性の向上については、「登録の委託業者や車両の所有者などが車検証の内容を確認したい場合に、運輸支局などに出向く手間を省き、パソコンやスマートフォンを利用して閲覧できることが、ICタグ付きの電子化車検証を採用した大きな理由のひとつです」という。

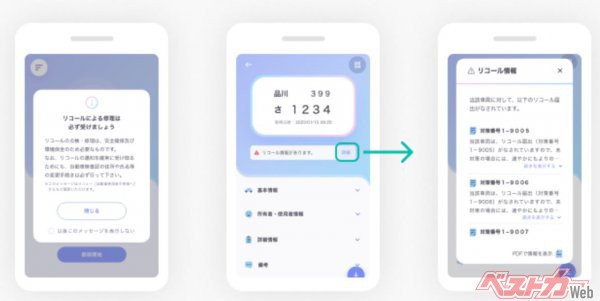

2023年1月から開設される閲覧アプリに、PCやIC(カード)リーダーアプリを備えるスマートフォンを利用し、セキュリティコード(電子車検証に記載)を入力してログインすれば、データの閲覧が可能。PDFで車検証に記載されている内容を確認・出力できる。

たとえば個人ユーザーでも自動車保険の契約書類を記入する際に、必要な車検証のデータをダウンロードしてPDFで確認できるといった利点が挙げられる。

なお、電子車検証には車両に対応するセキュリティコードが記載されており、これをメモなどしておけば、車両に出向くことなくアプリなどで確認できるとのことだ。

■利便性のさらなる向上を

筆者も当初はA6サイズといってもピンと来なかったが、偶然日々使っていたメモノートがA6サイズだったこともあって、大きさがイメージできた。

これまでの車検証のA4サイズは、ブリーフケースなどに入れて持ち運びには少々かさばるように感じられることもあって、使い勝手は良くなりそうだ。ただし、車両の所有者にとっては車検証が電子化されても法律上で運行の際には携帯義務があることに変わりはないので、さほどメリットが大きいとはいえないかもしれない。

注意点としては、細かいことだが、ICタグの部分を切り取ると無効になること。またICタグの部分は折り曲げないこと。破損の原因になるからだ。

杞憂かもしれないが、気温35度以上になる酷暑日に駐車すると、車内の温度が70度以上に達してしまうため、ダッシュボードの中などに電子車検証を置いた場合、ICタグが破損してしまわないか心配だ。

今回の電子車検証化でユーザーにとって明らかに嬉しいサービスと思ったのは車検証有効期限お知らせサービスだ。

予め車検証閲覧アプリに登録することにより、有効期限が迫っている車両に対して、近日中に有効期限を迎えることを通知するメッセージを表示させるサービス。事前通知として期限切れ60日前、30日前に、事後通知として1日後の最大3度の通知を行うという。

いっぽう、ディーラーや整備工場のスタッフにとって、仕事上で手間と時間がかかる運輸支局のなどでの窓口対応による手続きを省くことができ、申請手続きなどのオンライン化のメリットが広がる。

たとえば、年度末の運輸局では駆け込み登録のディーラーなどのスタッフが詰めかけて、大騒ぎ(?)というような光景を目にしてことがある。登録と車検証発行後の送付の日時のずれによる紛失例も少なからずあったようだから、手続きの煩雑さが少しは軽減されることになるだろう。

ちなみに、今どきの世間は値上げだらけだが、電子化車検証への変更に伴う手続きに関する手数料などに変更はないと訊いて、まずはひと安心。

国土交通省がこれまで進めてきたOSS(ワンストップサービス)ではオンライン化24時間体制で出力可能となるなど、自動車関連ユーザーにとっての利便性に関するメリットは増えてきている。

システム全体のなかで、今回の電子車検証の採用による登録手続きのデジタル化の流れが進み利便性が向上することで、ユーザーメリットが少しでも増えることに期待しよう。

【画像ギャラリー】国交省が公開した来年1月4日から始まる電子車検証を写真でチェック!(9枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方