トヨタスープラが復活をしたことは久々に日本のスポーツカーには明るい話題だろう。新たな話題として開発はBMWとの協業であり、兄弟車のBMW Z4とは味付けの差で売り分けている状況だ。

そんなスープラと対照的に自社開発のプラットフォーム、パワーユニットを採用し、世界へ「圧倒的なパフォーマンス」で挑んだ日産GT-R。

両車ともトヨタ、日産を代表するスポーツカーのフラッグシップでありながら、そのアプローチはやや異なる。

2社がとったアプローチの違いはなぜ生まれたのか? そこには開発責任者の強烈な個性が関係あったようです。

文:鈴木直也/写真:茂呂幸正

■両車とも強い開発責任者の個性が必要だった

スープラの復活が話題を呼んでいる。利益2兆円超えのトヨタをもってしても、こういうスポーツカーを量産に持ち込むのは容易ではなく、ご存知のとおりBMWとのコラボレーションによるもの。

近年スポーツカービジネスがますます難しくなってきたことを物語っている。そう考えると、もう10年以上前とはいえよくもまぁ日産がGT-Rに量産のゴーサインを出せたものだと感心する。

デビュー当時のGT-Rの価格777万円は、スープラRZの690万円とそう大差ないレベル。あるいは初期モデルは採算割れ覚悟だったのかもしれないが、いま思い返すと異常にコストパフォーマンスの高いスーパーカーだったといえる。

この両車に共通するのは、こういったスポーツカーが生まれるためには、開発責任者の強いリーダーシップが不可欠ということだ。

GT-Rは水野和敏さん、スープラは多田哲哉さん、どちらも個性的なチーフエンジニアとして有名だが、こういう“キャラの濃い”人が居ないと、スポーツカーのような趣味性の高いクルマの開発はうまくゆかない。

普通の量産車で開発者の個性を強く出しすぎると失敗するが、スポーツカーは「オレはこういうクルマが造りたい!」というイニシアチブがすべて。

造り手側の情熱に共感したユーザーしか買ってくれなくてもいいというくらいの思い入れがないと、スポーツカーとしてブランドを確立させるのは難しい。

そういう意味ではGT-Rもスープラもともに開発者のキャラが色濃く反映されていて面白い。

水野さんはベストカー読者ならよく知っているとおりクルマ造りに関しては超がつくほどのエゴイストだ。自分のやりたいことに関しては絶対に妥協せず、どんなに敵が多くても正面突破で撃破するタイプ。

R35GT-Rの開発チームが一種の独立王国だったのは有名な話で、他からの干渉を一切排除したがゆえの摩擦も少なくなかったといわれている。

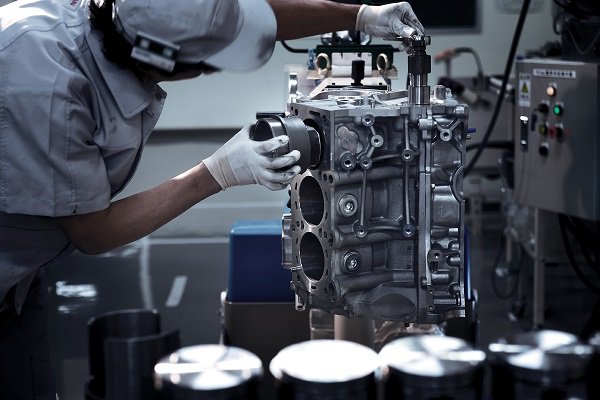

まぁ、さもなくばボディ・シャシーをはじめエンジンやトランスアクスルに至るまですべて専用品で固めるなんていうクルマ造りは不可能で、普通にやっていたら1千万円を切ることすら難しかったと思う。

水野さんに原価計算のことを聞くと「フフフ、ダメなエンジニアほど原価が高くなるのよ。オレの頭の中ではすべてソロバンが成り立ってるわけ」と例のごとしだが、前述のとおりそれを777万円で売り出したのだから驚異的。

たとえ初期モデルは採算割れだったとしても、それでカルロス・ゴーンを納得させたとすれば大したものと言わざるを得ない。

水野さんがそこまでして専用ユニットにこだわった理由は、R35GT-Rの目標性能をスーパーカーレベルにしたかったからだ。

GT-Rを名乗る以上基本パッケージは“ハコ”だが、パフォーマンスは世界のスーパーカーと互角以上を目指したのがR35のコンセプト。

この基礎があったからこそ発売以来12年経っても性能的には現役バリバリで、モータースポーツはもちろんのこと1000ps以上にチューニングされたドラッグレーサーなどが世界中で活躍している。

市販モデルが高性能というだけではなく、サードパーティによるチューニングの基盤を築いたという点がR35GT-Rのユニークなところ。

いじる素材としての面白さでは、ポルシェ911に次ぐくらいの存在になりつつあるのは素晴らしい。

コメント

コメントの使い方