少々旧聞となるが、2020年2月に日本損害保険協会や自動車工業会、警察庁などが取り組む「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」が、昨年(2019年)の自動車盗難の概況を発表した。

当記事では発表をもとにした自動車盗難の最新状況を紹介しながら、盗難防止対策を考えていく。

文:永田恵一、写真:トヨタ、レクサス

データ引用元:「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」公式サイトより引用

2019年の自動車盗難認知件数をみる

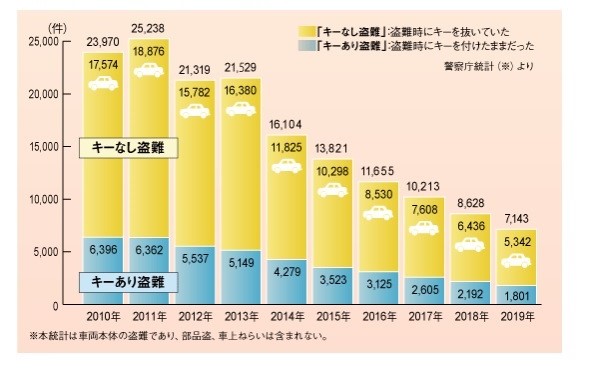

2019年に届け出があった自動車盗難認知件数は7143件だった。下表の2010年からの自動車盗難認知件数を見ていただくと分かる通り、2011年の2万5238件をピークに2019年はその四分の一近くにまで減少している。

これはクルマの盗難防止機能の普及や進化、ユーザーの盗難防止に対する意識の向上の成果と言えそうだ。

また2019年の7143件のうち、キーを着けっぱなしにして盗難に遭ったというケースは1801件と意外に少なく、ユーザーは「キーが車外にあっても盗難されるときは盗難される」という認識を持つべきだろう。

自動車盗難の実態

発表に筆者の補足を加える形で紹介すると

1)犯罪グループが犯行に関与

犯罪グループが組織的に関与し、犯行に及んでいるものがある。これはよく聞く話だ。

2)「ヤード」等で不正に解体

犯罪グループにより盗まれた車両は「ヤード」と呼ばれる盗難車両の仮置き場(※)に運ばれ、不正に解体されているものがある。

※ヤードとは「周囲が鉄壁等で囲まれた作業所等であって海外への輸出等を目的として、自動車等の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用していると認められる施設」の警察内での呼び名。

3)海外へ不正に輸出

盗難被害に遭った自動車は解体されて中古部品として海外に不正に輸出されているものがあり、実際に海外において日本で盗難被害に遭った自動車の部品等が多数発見されている。

4)他の車両と合体させて販売、流通

解体した自動車盗難を他の車両と合体させて真正な車両として不正に登録を受け、販売・流通させる例がある。

こういった事情もあり後述もするランドクルーザーなどはラダーフレーム構造のフレームとボディをバラして別のクルマのもの同士で組み合わせるニコイチと呼ばれる手口もあり、盗難率の高さにつながっているようだ。

5)組織犯罪等の資金源となっている

盗んだ自動車やカーナビ等を販売して利益を上げるなど、暴力団や犯罪組織の資金源となっているものがある。(1)から(5)に関しては、ヤードでの解体と密接に関連しているのだろう。

またカーナビのようなパーツ狙いの盗難もあるのを考えると、パーツの盗難防止対策を行うことも必要だ。

6)盗んだナンバープレートを他の犯罪に利用

警察の捜査を逃れるため、盗んだナンバープレートを別の車両に取り付け、他の犯罪を行うときに使用する場合がある。

昔の刑事ドラマによくあった乗り捨てられたクルマのナンバーが「盗難されたものでした」というセリフは、今でも現実にあるのが分かる。

このことを考えるとナンバープレートに盗難防止対策がされたボルトを使うなどの対策もしたいところだ。

盗難に遭いやすいクルマランキング

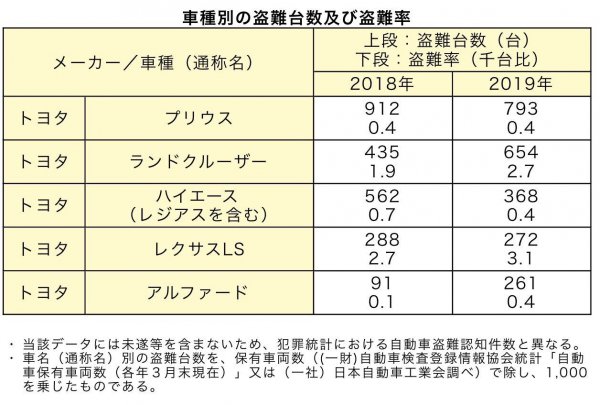

2019年の車種別の盗難ランキングと1000台あたりの盗難率を紹介し、その背景も考えると、

1位 プリウス 793台(盗難率0.4)

プリウスは絶対的な台数が多いのに加え海外でも多数走っているため、盗難後に解体してパーツ化し、パーツで輸出しても窃盗団の利益にしやすいのだろう。

2位 ランドクルーザー 654台(盗難率2.7)

ランドクルーザーは「高価、海外での需要、前述したニコイチもしやすい」と盗難されやすいクルマの筆頭である。加えて盗難率が2018年の1.9から2.7と40%以上上がっている点も気になるところだ。

3位 ハイエース&レジアス 368台(盗難率0.4)

ハイエース&レジアスが盗難されやすい背景もランドクルーザーと同様だ。だがランドクルーザーと対照的に盗難率が下がっているのは、2012年4月以降のモデルだと全グレードにイモビライザー(キーの形状を複製してドアロックを解除しても、クルマとキーが交信されないとエンジンが掛からない機構)が標準装備されている成果だろうか。

4位 レクサスLS 272台(盗難率3.1)

レクサスLSは世界的に見て人気の高級車という印象は薄いが、1000万円級のクルマだけに換金性が高いという理由は浮かぶ。

5位 アルファード 261台(盗難率0.4)

盗難率が2018年の0.1から0.4に激増していることが目を引く。

これは昨年の上海モーターショーにアルファード&ヴェルファイアのレクサス版となるLMが出展され(中国では今年2月から発売されている)、LMの影響でベースとなったアルファードに対する海外からの注目が増したため盗難も激増しているということなのかもしれない。

1位から5位はトヨタ車が独占しており、これは喜べないことながら「世界中で欲しい人がたくさんいるモデルを数多く造っているトヨタの強さの象徴」とも言える。

このほか盗難に遭いやすいクルマとしては昨年の別の統計で上位に名前があった日野レンジャーやいすゞフォワードといった中型トラック(これはランドクルーザーの盗難が多いのと似たところがあるのだろう)、ホンダ系やインプレッサWRX&ランサーエボリューションといったスポーツモデル、パーツ狙いも含めたチューニングカーやナンバー付の競技車両が浮かぶ。

また最近話題になることが増えた生産から25年が経過した右ハンドル車のアメリカへの輸出解禁も考えると、今後統計には表れないとしても輸出目的で古いクルマの盗難というのも増えていくのかもしれない。

コメント

コメントの使い方