2020年秋、久々となる国産スポーツ4WD「GRヤリス」がデビューする。これを受け、ライバルメーカーにもスポーツ4WDの復活を望む声が高まっているが、中でも多いのが、三菱のランサーエボリューションを望む声だ。

ランサーエボリューションシリーズは、ラリーなどの競技のベース車として、10モデル24年間にわたって大活躍し、熱烈なファンに支えられていたクルマだ。世界ラリー選手権を舞台に、インプレッサやセリカとのチャンピオン争いを繰り広げた激戦は、今でも脳裏に焼き付いている方も多いだろう。

惜しまれつつも、2014年12月に生産終了となってしまったが、現在でも中古車市場において高値で取引されている。

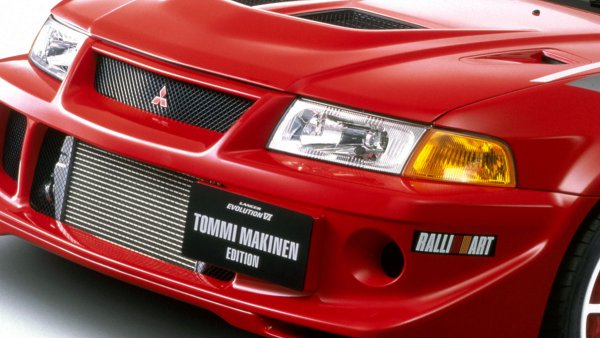

ランサーエボリューション(以下ランエボ)は、1~3の第1世代、4~6の第2世代、7~9の第3世代、そしてXの第4世代と分けて語られることが多い。今回は、ランエボの歴史の中でも、WRCにて輝かしい戦歴を残した、第2世代に着目して振り返ってみようと思う。

編集部注/車名である「ランサーエボリューション1~9」は正しくはローマ数字ですが、一部機種依存文字であることを踏まえて、本記事では英数字で表記します

文:吉川賢一/写真:MITSUBISHI

【画像ギャラリー】スポーツセダンの最高位!ランエボ歴代モデルを写真で振り返る

不動のランエボ人気を創り出した「ランエボ4」

第2世代の始まりは、1996年8月に発表された、ランサーエボリューション4だ。ベースとなる4ドアセダン「ランサー」がフルモデルチェンジしたことを受けて、ランエボもボディを新型へと変更して開発された。ラリーカーを彷彿とさせる丸型フォグランプを、フロントバンパー一体型スポイラーに装着。リアウィングは、ランエボ3よりは見た目が大人しくなったが、十分な迫力だった。

一見、車幅も広くなったように見えたが、1690ミリと前型のランエボ3と同じく5ナンバーサイズのままだった。2020年の現在は、カローラでも車幅1745ミリという時代だが、ありえない速度で走るランエボ4が、それよりも小さったというのには、恐れ入る。

エンジンは4G63と従来型と変わらなかったが、自主規制枠いっぱいの280psまでアップ。当時のランエボファンは、「ついに280馬力に届いた!」と、歓喜に沸いた(筆者も含め)。

技術トピックとしては、駆動ロス低減と軽量化のため、エンジンとミッションの搭載位置を、ドライバーから見てエンジン右、ミッション左とする構造に反転させている(エボ3は逆だった)。トランスミッションへのインプットシャフトとアウトプットシャフトの間にあったインターミディエイトギアの廃止が効いている。

また、リアデフにAYC(アクティブ・ヨー・コントロールシステム)を採用。AYCは、これまでのLSDによるリアの駆動力確保とは違い、電子制御デフによって左右後輪への駆動力を最適化し、旋回性を向上させるシステムだ。だが初期のAYCにはトラブルが多く、泣き所でもあったという。

ランエボ4は、市販車に比較的近い「グループA」だったにもかかわらず、あらゆる路面で速さを見せつけ、ランエボ3に引き続いて、トミ・マキネンの2年連続WRCドライバーズタイトル獲得へ、大きく貢献した。

コメント

コメントの使い方