日本車は欧米のクルマに追いつけ追い越せと飽くなき挑戦を続けてきた。信頼性という最大の武器ばかりがクローズアップされるが、現在までに世界をアッと驚かす技術を多く登場させてきている。

今回は数ある世界を驚愕させた技術のなかで、『世界に自慢したい』日本車のエンジン、パワートレインを紹介したい。過去の遺産的なものもあれば、現役バリバリのものもある。

クルマのメカニズムに関してマニアックな解析で定評のある鈴木直也氏が、世界に自慢できるポイントを解説する。

文:鈴木直也/写真:NISSAN、HONDA、MAZDA、LEXUS、ベストカー編集部

世界最高峰の強靱さを誇る日産GT-Rのパワートレイン

R35GT-Rは2007年のデビューだが、その開発は2000年ころから始まっている。

当初はFMプラットフォーム(V35スカイライン以降の日産FRプラットフォーム)をベースとした高性能車を想定していたが、途中からより本格的なスーパースポーツカーにグレードアップ。

ご存じ水野和敏さんを責任者として開発がスタートする。

量産車をベースにするか、それとも専用のプラットフォームを造るか。この時点での方針変更が、R35GT-Rを大きく変えることになる。

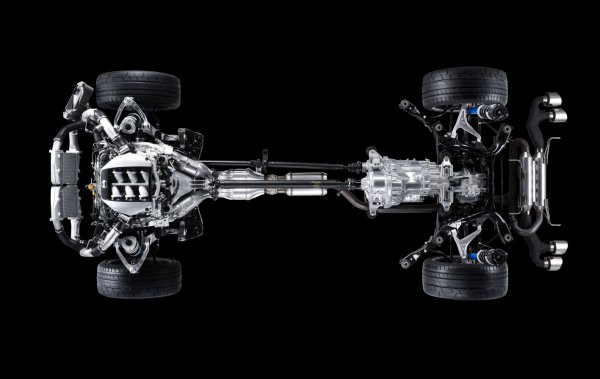

パワートレーンに関しては、エンジンが専用設計のVR38DETT型となる点がハイライトだが、これは従来からお馴染みの手法。GT-Rとしては当然ともいえる対応だ。

基本レイアウトはVQと同じ60度V6だが、クローズドデッキアルミブロックはプラズマ溶射でボアを処理したライナーレス。ヘッドはもちろん、吸排気系すべてが専用設計となる。

むしろ注目すべきは、トランスミッションとデフを一体化してリアにマウントする「トランスアクスル」を採用したことだろう。

トランスアクスルは重量配分を最適化しエンジン直後の排気系パッケージングに余裕をもたせる効果が抜群だが、そのいっぽうで既存のFRボディに組み込むことは不可能で、専用プラットフォームが必須となる。

この決断が、R35GT-Rを名車として決定づけたと思う。

デビュー当初480psだったパワーは、現行NISMO仕様では600psに達したが、トランスアクスル+ATTESA E-TSによるトラクション性能は、まだまだ余裕でそのパワーを受け止めている。

量産車ベースにこだわっていたらここまでの拡張性はなかっただろうし、モータースポーツやチューニング業界での評価も変わっていたはず。

こういう思い切った決断ができるエンジニアがいないと、GT-Rみたいなクルマは成功しなかったのだろうと思うなぁ。

ホンダの本気が炸裂したNSXのパワートレイン

初代NSXのパワートレーンは当時のレジェンドのV6を高度にチューニングしたもの。パフォーマンスは素晴らしいが、ミッション直結の横置きV6(右オフセット搭載レイアウト)、左右不等長ドライブシャフト(ただし中間ジョイントで等長化)など、FF市販乗用車のDNAが色濃く残っていた。

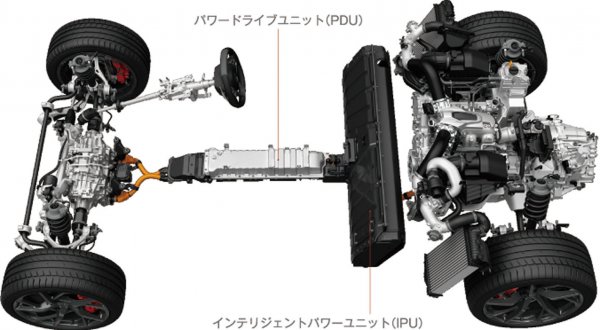

これに対し、新型NSXはエンジン/パワートレーンはすべて専用設計だし、3モーターのハイブリッドシステムもNSX専用(作動原理はレジェンドと同一)。

いくらスーパーカーとはいえ、日本のメーカーが造るクルマで量産車との共通性をまったく持たないというのも珍しい。

このへんはエントリー価格2370万円からという商品企画のなせるワザだ。ポルシェやフェラーリと競合する価格レンジでは、メカニズム部分の妥協は許されない。

逆に、欧州勢が不得意な電動化技術やダイレクトヨーコントロール技術を盛り込んで、ハイテク度でライバルを上回る性能を目指したのが現行NSXの特徴といえる。

そんなホンダの本気度を象徴する部分が、3.5L、V6ツインターボがドライサンプ潤滑システムを採用してきたこと。

おかげでエンジン本体はレーシングカー並みに低くマウントされ、そのまわりに冷却システムや電動化ユニットがぎっしり詰まったパッケージングはまさに精密機械そのもの。

イタリア製ともドイツ製とも違う、日本ならではのスーパーカーらしさが生まれている。

これで2370万円ならむしろ安い! 個人的にはパッケージングの緻密さを高く評価したいと思っております。

コメント

コメントの使い方