トランスミッションは日々進化を続けている。ATはメルセデスベンツとFCAが9速ATをリリース、トヨタとアイシンAWがレクサスLC、LSに10速ATを採用し、GMとフォードも手を組んで縦置き用10速ATを開発、ホンダも横置き用10速ATを登場させている。

いっぽう、CVTも日産とジヤトコが共同開発した副変速付きCVTは、数値が大きいほど性能がいいとされるレシオカバレッジの数値が8.7に広がり、レクサスUXのダイレクトシフトCVTも7.56と8速ATに迫るなど確実に進化を続けている。

しかし、まだまだCVTはATに比べ、つながりがギクシャクしていてATのほうがいい……、CVTはアクセルを強く踏み込んでも、音が騒がしくてなかなか前に進まない……といった意見のほか、CVTに対する不満が多いのに、なぜ日本車はCVTばかりなのか? という不満も聞かれる。

ここで改めて、なぜ日本ばかりがCVTを採用するのか? AT、CVTそれぞれの長所と短所について迫ってみたい。

文/高根英幸

写真/ベストカーWEB編集部

■多段式となって燃費性能と走りの両面で高い性能を誇るAT

今や2ペダルでもさまざまな構造の変速機が登場している。昔ながらのATとCVTに加え、DCTやAMT、さらにはEVという選択肢もあり、しかもこれは1ペダルでの走行も可能にしている先進性を誇る。

なかでも日本で主流と言えるのは、遊星ギアを使った多段式ATとCVTだ。どうして日本ではこの2形式が主流になったのかというと、それは日本の交通事情とものづくりに対する姿勢がマッチした結果だったからだ。

まず多段ATは、変速が滑らかという美点が光る。これは変速時のクラッチの切り替えを電子制御で緻密に制御できるようになったからだ。

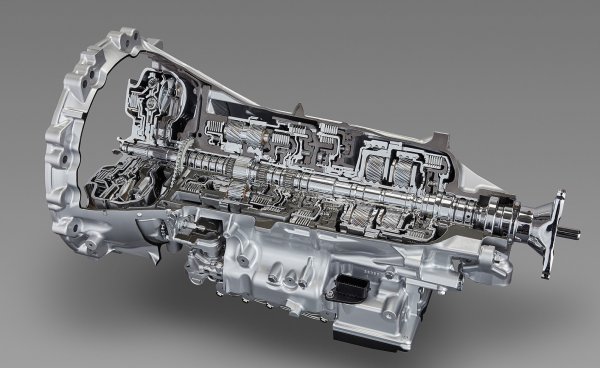

DCTが2つのクラッチを切り替えて使うのが瞬時に変速ができる秘訣であるが、実はATはもっとたくさんのクラッチを内蔵している。

プラネタリーギアユニットは中心のサンギアと外周のリングギアの間にプラネタリーギアがある3つの歯車の組み合せで、入力側のギアに対し、残る2つのギアのどちらで出力するか、クラッチで切り替えることにより変速を実現しているのだ。

多段ATの変速が滑らかなのは、各ギア用に用意された湿式多板クラッチを精密に制御して、2つのクラッチを調整しながらトルクの途切れをなくしているからだ。つまりDCTと同じことを多段ATは各ギアで行なっているのだ。

アイシンやジヤトコ、ドイツのZFといった変速機メーカー、それにマツダやホンダ、メルセデスベンツといった独自に変速機を開発し生産する自動車メーカーが、多段ATを進化させてきた。

発進時の滑らかさはトルクコンバーターによるもので、ここはCVTも同様のメリットといえる。昔はATのことを通称トルコンと呼んだが、これは変速機自体ではなくMTではクラッチに相当する部分で、トルクコンバーター自体も徐々に伝達効率が高まるため、一種の変速機といえる。

トルクコンバーターは、流体クラッチとしてクルマを滑らかに加速させるだけでなく、ATフルードの流れを利用してエンジン回転と引き換えにトルクの増幅を行なう。

空回りしているように見えて、そのオイルの流れが次の回転を助け、加速を滑らかに力強いものにしているのだ。もちろん空回りの損失もあって、それは熱に変わるためATFにはクーラーが必需品なのである。

こう書くとトルクコンバーターの損失が大きいのでは、なんて思われるかも知れないが、最近のトルコンにはロックアップクラッチという直結機構が内蔵されている。

発進後はすぐにロックアップクラッチが締結されて、ATはダイレクトに駆動力を伝え、加速時にはまた半クラッチのように締結を緩めてエンジン回転を上昇することを助けて、スムーズな加速を実現しているのだ。

![新型情報続々!!! パジェロ GRMNカローラ&ヤリスII キックス スカイライン…… オススメMT車 人気記事ランキングベスト20[2026.2.1-2.7]](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2026/02/09183005/20260201-0207_main-600x413.jpg?v=1770629406)

コメント

コメントの使い方CVTは全人類にとって、ドイツ製品とは違う具現化された理想にして完成品たる人類史上最高のミッション。ネットで叩く輩は実は詳しくもなければクルマ好きでもないってはっきり分かんだね。