ハイブリッドといえばトヨタと双璧なのがホンダだ。ホンダとハイブリッドの歴史は古く、プリウス誕生とほぼ同時期の1999年にインサイトを発売。以後、独自のハイブリッドでトヨタに挑んできた。

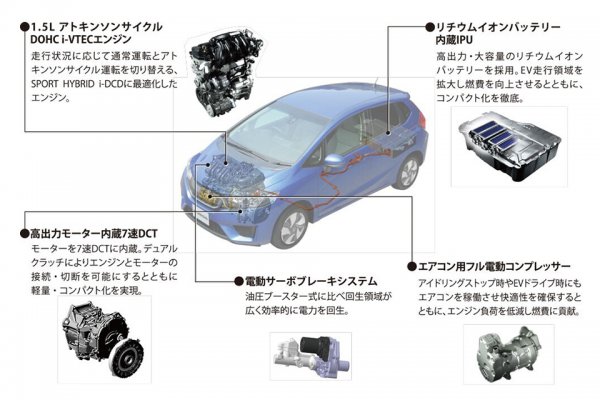

なかでも先代フィットや現在のフリード、ヴェゼルに採用される「i-DCD」。その名のとおり、DCT(デュアルクラッチトランスミッション)を組み合わせたハイブリッドとあって、切れ味鋭く、ホンダらしい“走りのハイブリッド”として注目を集めた。

しかし、このi-DCD、新型フィットでは採用されず、今後は新しいハイブリッドシステム「e:HEV」へと置き換えられていく流れとなっている。

なぜホンダらしい走りのハイブリッドをやめてしまうのか。本稿ではその背景などを解説していくが、それにしてももったいない!

文:松田秀士/写真:編集部、HONDA

【画像ギャラリー】なぜやめてしまうんだ! ホンダらしい「走りにこだわるHV」i-DCDを写真で見る

■ホンダのHVで初めてモーター走行も可能にした「i-DCD」

ホンダのハイブリッドシステムは、初代インサイトに搭載された「IMA」システムに始まり、先代フィットの「i-DCD」、そして現行フィットやインサイトに搭載される「e:HEV」と大まかに3種類ある。

このうちIMAはすでに姿を消し、i-DCDもe-HEVに統合されてゆくのは時間の問題とみられている。

IMAは、フライホイールの役目も果たす薄型ローターに電動モーターを組み込んだシステムで、クランクシャフトを通じてエンジンとモーターは常に回転している。

このためプリウスに代表されるトヨタTHS式のように、エンジンとセパレートしてモーターだけでの駆動はできなかった。

そこで登場したのが先代フィットで初採用されたi-DCDだ。こちらはトランスミッションをDCT(デュアルクラッチ)とし、その1速ギア内にモーターを内蔵。

これによってエンジンに関係なくモーターのみの走行も可能となり、さらにこの1つのモーターで駆動も発電(ブレーキ回生発電&エンジン発電)も行っている。

■フィットが採用するホンダ最新HVの特長は?

そして、ホンダ最新のハイブリッドとなるe:HEVだ。こちらはエンジンで発電しモーターで駆動する。

一見、日産のe-POWERに似ているが、大きな違いは100km/h前後の高速域ではモーターからエンジン駆動にスイッチされることだ。つまりe:HEVでは市街地走行など80km/h前後まではEVのようにモーター駆動のみで走行する。

このためエンジンでの発電と駆動と2つのモーターが必要になる。このためインバーターも2つ必要になりコンパクト化が重要な技術革新となる。

e:HEVのメリットは環境性能、つまり燃費が良いことだ。先日、インサイトの広報車を1週間程度お借りしたが、まるで燃費走行を意識しないドライブでも平均19.0km/L前後の燃費だった。高燃費に関わらず段付きのないスムーズな加速感は魅力的である。

と、評論家らしく真面目に革新的な新技術を褒めておこう。

しかし、我が家には先代フィットハイブリッドがある。先代は1モーターのi-DCDだ。それもより走りに振った「S」ホンダセンシングだ。

そして、現在フリードハイブリッドの広報車を借りている。フリードに試乗して感じるのは高速道路での快適性だ。

車格の割に静粛性が高く乗り心地も良好。トランスミッションは7速DCTだから高速でのクルージングに入ったら7速でエンジン回転数も2000rpmオーバーレベルで快適。

さらに、ホンダセンシングはACC(先行車追従型クルーズコントロール)&LKA(レーンキープアシスト)のADAS(運転支援)も精度が高く、ACCはなんと135km/hまで設定が可能だから最近の120km/h規制高速道路もまったく問題ナシ。

もちろん、その速度域でLKAも作動する。まぁ、このADAS機能については新しいe:HEVでも同じこと。

コメント

コメントの使い方なぜやめてしまうんだ! って欠陥システムだからでしょ。

「アクセルを踏んでも進まないことがある」とか半クラ状態で熱もって自走不能とかありえないでしょ。

結局仕様で改善不能なんだから欠陥システムとしか言いようがない。

中古で買っちゃう人がいるんだから、そういうことをちゃんと書かなきゃだめでしょ。