1989年についに復活へ

1989年にGT-Rは復活を遂げる。いわゆる「R32GT-R」の誕生だ。

ちょうど日本のバブル経済が後押しをしたが、同時に、レースで負けられない「技術の日産」の意地もあったはずだ。

1985年からグル-プA規定による全日本ツーリングカーツーリングカー選手権がはじまり、R30スカイラインRSで日産は参戦したが、ときにカロ-ラやシビックにも負ける始末で、また海外からの輸入車にも善戦はしたが、かつて60年代のGT-Rのような圧倒的強さは発揮できずにいた。

次のR31でGTS-Rへ発展したが、それでも大きな変化はなかった。

レースで圧倒的強さを発揮できるGT-Rへの期待は、ここにきて醸成されたのである。満を持して登場したのが、R32スカイラインGT-Rだ。

エンジンは新開発の直列6気筒DOHC4バルブでツインターボを装着している。車体をあえて前型に比べ小型化し、その姿はまさにレースのためのベース車両であった。

レース結果は常勝GT-Rの名に恥じぬものであり、国内初戦では競合する輸入車を周回遅れにする圧倒的勝利を果たした。

海外においても、GT-Rの強さは他を圧倒し、それによってグループA規定によるレースが終焉を迎えることにさえなる。

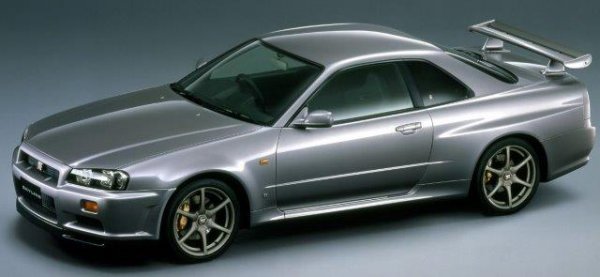

R33のスカイラインGT-Rは、上級車種としての車体寸法拡大や、使い勝手が与えられた。

それでもレースには積極的に関リーフランスで開かれているル・マン24時間レースへの参戦も行った。R34時代も国内のGTレースでタイトルを獲得する強みを発揮した。

R34までのGT-Rは、スカイラインの一車種として存在しので、それぞれの販売期間は4年前後である。現行の13年というのは、GT-Rの歴史においても異例の長さだ。

R35GT-Rが誕生のきっかけは?

R34GT-Rが2002年に販売を終えてから、R35GT-Rが誕生するまで5年の空白期間がある。この間、日産は経営危機に陥り、ルノーからカルロス・ゴーン社長を迎えた。

そのような状況からGT-Rの存続が危ぶまれる声も出た。しかし、ゴ-ン社長は日産の旗頭としてGT-Rの意義を認め、次期型の開発が正式に決まったのである。

開発を任されたのが、水野和敏だ。水野は、日産からNISMO(ニスモ)へ出向していた間、グループCレースで90年から国内3連覇を果たしている。

米国のデイトナ24時間レースも制した。またR33でル・マン24時間レースに参戦したのも、水野の指揮下であった。

レースで勝つための方程式を体得した水野が、R35GT-Rに与えた目標は「時速300kmで走行していても、普通に会話のできるGT」の創造であった。それはまさに、ポルシェの姿に重なる。

一般にスポーツカーと呼ばれるポルシェだが、原点はあくまでGT、すなわちグランド・ツーリングカーだ。レースに出場する場合も、ル・マン24時間レースのような耐久レースを得意とし、ラリーでもパリダカール・ラリーのような過酷な場で耐久性と速さを両立する場で勝利を収めてきた。

それを水野流の言葉で表せば、「時速300kmで走りながら、普通に会話のできる」クルマの姿であろう。それでなければ長距離を速く走る耐久レースで勝つことはできない。

水野の開発目標は、かつて日本の自動車メーカーが取り組んだことのない領域であり、一朝一夕にはいかない。鍵を握ったのが、ドイツのニュルブルクリンクを評価の場ではなく、開発の場としてR35GT-Rを築き上げることであった。

ドイツを開発の拠点とすれば、ニュルブルクリンクのみならず、欧州の道を駆けることにもなる。〈道がクルマをつくる〉とは、まさにこれである。

技術的には、ポルシェと異なる、FRを基本としたトランスアクスルによる前後重量配分や、R32GT-Rから積み上げてきた4輪駆動技術も活かし、日産のGTという独自性を生み出した。

レースにおいても、引き続き国内のGT選手権に参戦するとともに、GT3規定の車両で海外レースへの参戦も続け、勝利している。

海外への販売を視野にニッサンGT-Rと名付け、日産の価値を世界で高める責務も担い、そこがまさにゴ-ン社長の狙いであったはずだ。

以上を踏まえ、次期GT-Rが存在するとしたら、どのような姿になるのだろう。21世紀のGTには何が求められるのか。そもそも、環境の世紀といわれる21世紀に、GTという車種が生き残れるのか。

コメント

コメントの使い方