日本車ではトヨタGRヤリスの1.6Lターボで272馬力(リッターあたり170馬力)、輸入車ではベンツAMG A45の2Lターボで421馬力(リッターあたり210馬力! )など、将来的には純エンジン車が絶滅するであろうことを前にした最後のパワーウォーズが繰り広げられている。

現在のパワーウォーズはほとんどがターボ車によるものだ。ところが、2000年を少し過ぎた日本車ではNAエンジンを超高回転型とすることで、リッターあたり100馬力を超える1970年代あたりのレーシングエンジンのようなスポーツエンジンが存在した。

当記事では、かつて2L以下でリッターあたり100馬力を実現したハイパワーNAエンジンを搭載した日本車を振り返ってみた。

文/永田恵一

写真/トヨタ、オーテックジャパン、ホンダ、三菱自動車

【画像ギャラリー】リッター120ps超え!? 日本が誇る最強NAスポーツたち

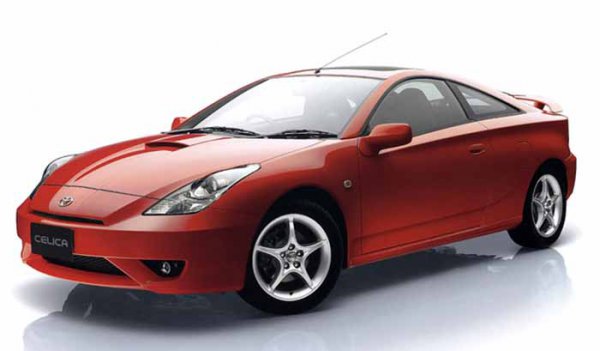

■トヨタ7代目セリカSS-II

・1.8L 4気筒エンジン[2ZZ-GE](リッターあたり106馬力)

・最高出力:190ps/7600rpm、最大トルク:18.4kgm/6400rpm

セリカは6代目まで現在のトヨタ86級ミドルクラスの3ドアファストバッククーペだった。

しかし1999年登場の7代目モデルは、この頃から若者が携帯電話やパソコンといったデジタル機器にお金を使うことが増えていることなどに着目したトヨタが、ひとクラス下のカローラレビン&スプリンタートレノを統合。その中間の車格となるライトな性格を持つ3ドアファストバッククーペとして誕生した。

7代目セリカは歴代セリカよりも少し車格下がったこともあり、エンジンも全グレード1.8Lとなり、スポーツモデルのSS-Ⅱは新開発の2ZZ-GE型を搭載。

この2ZZ-G型もトヨタのスポーツエンジンでよくあるように、ヤマハ発動機の手も借りて開発。

可変バルブタイミング機構にスポーツエンジン用のホンダのVTECや三菱自動車のMIVEC同様のバルブのリフト量の可変機構が加わり、スペックの向上だけでなく、高速カムとなる6000回転以上では8000回転のレッドゾーンまで一気に回る気持ちよさを持つエンジンに仕上がっていた。

しかし、7代目セリカ自体がライトな性格だったこともあり、全体的にインテグラ&シビックのタイプRほどのスポーツ性はなく、今ひとつ存在感が薄かったのは否めなかった。

2ZZ-GE型エンジンは7代目セリカと同時期のカローラ(ステーションワゴンのフィールダーと5ドアハッチバックのランクス&アレックス)に搭載されたほか、トヨタがエンジンを供給しているロータスのエントリーモデルとなるエリーゼの111Rというグレードにも搭載された。

エリーゼ111Rはクルマ自体が超ピュアなスポーツカーなのに加え、2ZZ-G型エンジンもエリーゼに搭載されるあたり、ロータスによって最適化が行われた。

コメント

コメントの使い方