■導流帯と間違えやすい道路標示がある!

●「導流帯」:通行可能/停止できる

●「立ち入り禁止部分」:通行不可能/停止できない

●「安全地帯」:通行不可能/停止できない

●「停止禁止部分」:通行可能/停止できない

最後に導流帯と間違えやすい、「立ち入り禁止部分」、「安全地帯」、「停止禁止」、「路上障害物接近」を紹介するとともに、その場所が停止できるかまとめてみた。

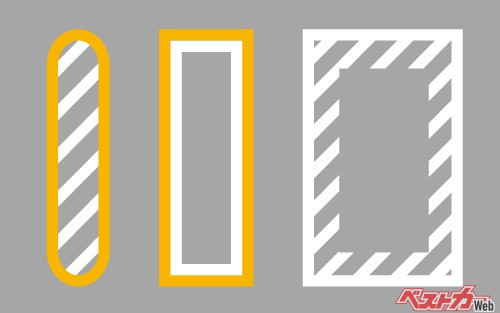

まず「立ち入り禁止部分」。これはゼブラゾーンと同様に縞模様の線が入った道路標示。しかしゼブラゾーンと違い、立ち入り禁止部分の道路標示の周辺には黄色の実線が入っている。

立ち入り禁止部分は、クルマの通行、侵入、駐停車が禁止されているエリアで、見通しの悪いカーブや道路の形状が複雑で事故が起こりやすい場所、車線数が減少する場所など、事故防止や交通整理が必要な場所に設置されている。

次に黄色と白線に囲まれた「安全地帯」。路面電車の停留所や幅が広い横断歩道中間地点などで特に必要と認められる道路の部分に設置されている。クルマが侵入することは禁止され、安全地帯に歩行者がいる時は徐行することが義務付けられている。

安全地帯や立ち入り禁止部分を走行した場合には、道路交通法第17条第6項において、「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」ことが規定されている。

これに違反した場合の罰則については、道路交通法第119条第1項一号の二において、「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」となる。反則金は普通車の場合7000円、違反点数は2点。反則金を支払えば罰則を受けることはない。

続いて、警察署や消防署の前などにある、「停止禁止部分」は、縞模様の実線の入った四角い枠の道路標示。停止禁止部分ではクルマは通行することはできるが、この道路標示のなかでは停止してはいけない。もちろん、この停止禁止部分に停まることもできない。

「停止禁止部分」については、「道交法第50条第2項(交差点等への進入禁止)車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においては、その部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」と定められている。

違反点数は交差点等進入禁止違反で1点、反則金は6000円。罰則は5万円以下、過失5万円以下となっている。

また、「路上障害物接近を知らせる道路標示」も導流帯に似た形状をしている。高速道路やインターチェンジの合流場所でよく見かけるもので、前方に障害物があることを知らせている。確認した時は特に前方を注意してクルマを運転したい。

【画像ギャラリー】うっかり通っちゃったけど違反? おじさんはイマイチよくわからん! 右折時の信号手前にあるゼブラゾーンっていったい何?(4枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方これってなんか勘違いしているっぽい人結構いるんだよね。本来はいうまでもないことなんだが「直進が優先」ってのがまずあって、それはゼブラゾーンと関係なく、事故時は車線変更した側の過失割合が高い。

そして、ゼブラゾーン通過は、違法ではないが、本来は通る場所ではないから、事故れば通常より過失割合がたかくなる。

数値でいえば、標準が「直進3:車線変更7」で、「ゼブラ直進4:車線変更6」くらい。

円滑交通の為なら利用していい通行帯。

設置場所の多くでは積極利用する方が円滑に回せますが、法で推奨してる訳じゃない難しさ。

ただし、ゼブラを律儀に避けて右車線に入った車と、ゼブラを直進してきた車が衝突した時、車線に入り込んできた側の不注意は厳しく過失を問われます

(動画では叩き怖がって両成敗と結ぶのが大半)

そういう不注意車がいることと、当然直進側も過失割合を食うので、ゼブラ走行中は細心の注意を

>ゼブラを律儀に避けて右車線に入った車と、ゼブラを直進してきた車が衝突した時、車線に入り込んできた側の不注意は厳しく過失を問われます

厳しいってわけではないですね。

もしゼブラゾーンがなければ、通常は車線変更側の過失が「7:4」それがゼブラゾーンをとおると「6:4」。さらに直進側にゼブラゾーン通過だけでなく速度違反などがあれば「5:5」ってことも