スカイラインの育ての親である櫻井眞一郎さんが1986年9月に設立したのが「オーテックジャパン」だ。

主力となる事業は、日産では開発しにくい特装車や特殊車両を少量生産することだ。究極の走りを目指したコンプリートカーの開発と販売には意欲を見せている。

また、ショーカーや次世代のメカニズムを採用した実験車を開発し、製作も行う。これらのほか、レーシングカーとレーシングエンジンの設計、そしてサポートも行っている。

オーテックジャパンが手掛けたモデルは、どれもが強い個性を持っている。本企画では、オーテックジャパンの印象に残るクルマに目を向け、そのなかから話題を集めた5台を選んでみた。

文:片岡英明/写真:NISSAN、AUTECH JAPAN、片岡英明

【画像ギャラリー】どれもが個性的!! オーテックジャパンが手掛けた20世紀の遺産

ステルビオ

デビュー:1989年(1990年生産開始)

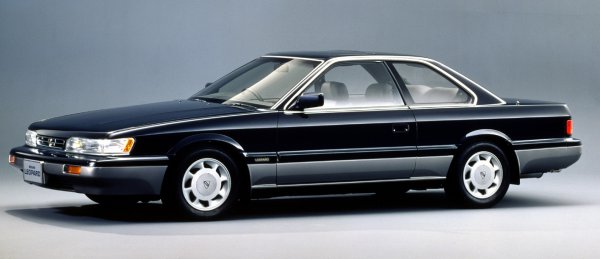

今の人たちはステルビオというとアルファロメオのステルヴィオだと思うだろう。だが、オーテックジャパンは1989年のジュネーブショーにステルビオを参考出品し、1990年代の初頭に販売を開始した。

メカニズムは2代目のF31系レパードの後期モデルのものを用い、その上にイタリアのカロッツェリア・ザカート(現SZデザイン)が手がけた独創的なデザインのクーペボディを被せている。

最大の特徴は、リーダーの櫻井眞一郎さんがフェンダーミラーにこだわったために、フェンダーと一体になったミラーを採用したことだ。

その結果、他に類を見ない個性的な顔立ちとなり、フロントのボリュームが増した。ふたつのこぶのように見えるダブルバブルのルーフもザカートらしいところである。

ゴージャスなインテリアも見所のひとつだ。高品質の本革とベロアを多用し、ダッシュボードにはウォールナットを張り込んでいる。

エンジンは3LのVG30DET型V型6気筒DOHCを、オーテックジャパンがチューニングしたものだ。280ps/41.0kgmを発生し、トランスミッションは電子制御4速ATだけの設定とした。

ストラットにセミトレーリングアームのサスペンションも独自にチューニングし、ハンドリングと乗り心地を高いレベルに引き上げた。

オーテックジャパンのフラッグシップで、販売価格も1500万円を軽〜く超える1870万円。限定200台ということで注目を集めた。

が、ザガートの生産能力が低く、作りも荒っぽかったため、バブル期に売れ行きを伸ばせないで終焉を迎えた。

コメント

コメントの使い方