「伝説の名車」と呼ばれるクルマがある。時の流れとともに、その真の姿は徐々に曖昧になり、靄(もや)がかかって実像が見えにくくなる。ゆえに伝説は、より伝説と化していく。

そんな伝説の名車の真実と、現在のありようを明らかにしていくのが、この連載の目的だ。ベテラン自動車評論家の清水草一が、往時の体験を振り返りながら、その魅力を語る。

文/清水草一

写真/日産

■再び注目を集める33年前の高級サルーン

女優の伊藤かずえさんが、30年以上大切に乗ってきた初代シーマ。そのレストアの完成が、大きな話題になっている。事の次第を簡単に振り返ると、2020年10月、伊藤さんが愛車・シーマの1年点検を、SNSに投稿したところから始まった。

新車で購入後、30年以上も大事に乗り続けているという事実に大変な反響があり、日産社内でも「何かできることはないか」という声が盛り上がって、有志によるレストアチームが結成された。こうして伊藤さんのシーマは、オーテック・ジャパンに引き取られ、約8か月をかけて徹底的なレストアを受けることに。走行26万kmを超えていたシーマは、まるで新車のように蘇った。

このニュースに、SNSは絶賛の嵐となった。美談に対する絶賛もさることながら、初代シーマというクルマについても、「ボディラインが美しい」「風格がある」など、絶賛に次ぐ絶賛である。

が、実際のシーマは、どんなクルマだったのか。当時を知る者のドライビング・インプレッションはあまり目にしない。そこで、1988年の発表当時に試乗した者として、初代シーマについて回想してみたい。

■ものすごい加速力とオラオラ感出しまくりのスタイル

初代シーマが発売されたのは、1988年1月。前年に発表された7代目セドリック/グロリア(Y31系)をベースに、3ナンバー専用ボディを与えられた4ドアハードトップだ。

当時の国産乗用車は、センチュリーとプレジデントを除き、すべて基本は5ナンバーサイズ。クラウンやセド/グロなど大型車の一部に、加飾によって3ナンバー化したモデルが存在するだけだったが、シーマは最初からワイドボディを与えられ、全幅が1770mmに拡大されていたのである。今でこそ、1770mmなんてまったくアタリマエだが、当時は衝撃的だった。そのグラマラスなサイドのふくらみを見て、私は大仏を連想し、わざわざ大仏(板橋区の東京大仏)の前で雑誌の撮影させてもらったくらいである。

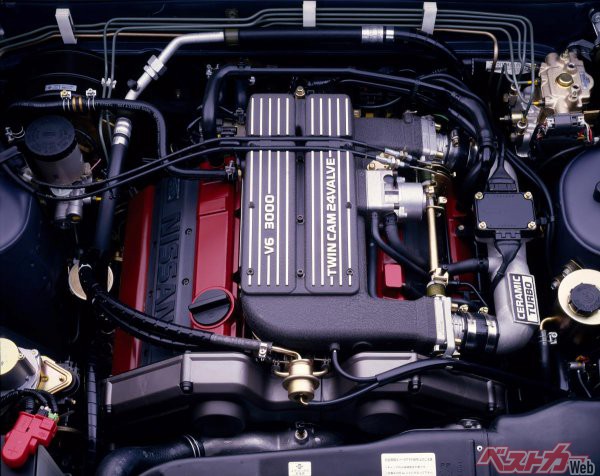

エンジンは、最高出力255ps、最大トルク35.0kg-mを誇る、3.0L V6DOHCターボ。200psの自然吸気モデルもあったが、当時はひたすらこの255馬力エンジンが話題を独占し、私もそちらしか試乗したことがない。ミッションはすべて4速ATだった。

その後まもなく、日本は「280馬力自主規制時代」に突入するのだが、当時はまだ280馬力の国産車は存在しておらず、シーマの255馬力が最強。「暴力的な加速」と持てはやされた。

実際のフィーリングは、当時の感覚では間違いなくものすごい加速だった。当時のターボは3000rpmくらいまで回転を上げないとフルブーストにならず、明確なターボラグがあったが、ターボが効いてからのトルクの盛り上がりは、ラグがあるだけにより暴力的。リアサスペンションがセミトレーリングアーム(フロントはストラット)だったため、フル加速時には車体後方が大きく沈んでしまうのがまた、暴力的なイメージを増幅した。

この、大仏のようなゴージャスな見た目と、255馬力の大加速により、初代シーマは大ヒット。「シーマ現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こし、3ナンバーのクラウンを販売台数で抜くという快挙を成し遂げた。

とまあ、こう書き連ねるとひたすら絶賛調になるわけだが、当時はそれほど絶賛ばかりではなかった。まず、3ナンバー専用のスタイリングは、超オラオラに感じられた。イメージ的には現在のアルファードである。

当時、メルセデスSクラスは、「乗っているのは全員ヤクザ」くらいの超コワいイメージだったが、シーマはそれに次ぐオラオラカーで、後ろにシーマがつくと「うわっ、シーマだ!」と、それだけで道を譲られるくらいコワモテな印象だった。あの頃の日本は、バブル景気に沸いていて、それまでの常識を打ち破るゼイタクが許される時代になったという解放感に満ちていたが、その象徴であるシーマは、「下品な成金ニッポン」の象徴でもあり、良識ある人は眉をひそめたのである。

コメント

コメントの使い方