つい先日、新しいグーグルマップについて、SNSやネットニュース上で大きな話題が持ち上がった。コンビニの駐車場が道路になったり、存在しない湖が出現したりと、これまでのグーグルからすると、らしからぬ「不具合」が話題を集めたのだ。

原因はというと、グーグルと、これまでグーグルに国内の地図情報を提供してきた株式会社ゼンリンとの提携関係が解消されたことが、その発端らしい(後述)。

だが海外に目を向けてみると、グーグルマップはさらなる進化、さらなるサービスの拡充を遂げている。

今回は、グーグルマップの海外での進化、さらにグーグルが買収した現在日本でも使えるソーシャルカーナビサービス「Waze(ウェイズ)」、そして、日本のグーグルマップはいま現在どういう状況にあるのか、これからどうなるのかについて紹介していきたい。

※本稿は2019年2月のものです。

文:ベストカー編集部/写真:UNSPLASH、Adobe Stock、ベストカー編集部

初出:『ベストカー』 2019年3月26日号

■オービス情報 自車位置共有など便利機能が続々登場! ただし今は海外のみ!

「グーグルマップ」の進化が止まらない。もはやカーナビ代わりに活用している人も多いが(時々もの凄い攻めたルートを指示したりするけど!)、その利便性はまだまだ高まるようだ。

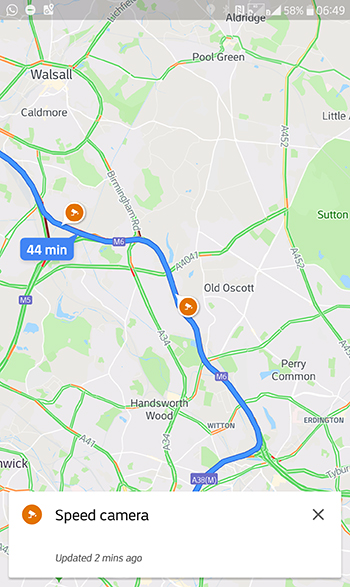

最近海外で話題になっているのは「スピード違反取り締まり情報が追加された」というもの。グーグルマップでクルマの経路探索を行うと、ルート上にオービスや取り締まりのポイントが表示され、実際にそのルートを走ると、その手前で警告を発してくれるという。

この機能、現在はアメリカやイギリス、オーストラリア、ロシアといった国で使用できるが、そう遠くない将来、日本にも導入されるはず。スピード違反は褒められたものではないが、保険としてはありがたい機能といえるだろう。

グーグルマップで便利なのはそれだけではない。去年追加されておすすめなのは「移動情報の共有」という機能。

これはカーナビの機能を使っている時、特定の相手に自車の位置を知らせられる機能で、仲間や家族との待ち合わせには非常に便利。「あいつ今どこ走ってるんだろう」などと無駄にイライラすることが防げる。

ちなみに目的地に到着すると、この機能は自動的に終了するので、奥さんや彼女に秘密の居場所を知られて問い詰められるといったトラブルもなさそうだ。

■グーグルが買収した「Waze」も面白い!

冒頭で述べたグーグルマップのスピード違反取り締まり情報だが、実はグーグルが2013年に買収したソーシャルカーナビサービス「Waze(ウェイズ)」が実現した機能。

このWaze、日本でも利用することが可能で、スマホに入れておくとグーグルマップ以上に充実した機能を使うことができる。

一番ありがたいのは取り締まりはもちろん、ルート上の渋滞や天候、事故情報などをリアルタイムで把握できること。

これはWazeの利用者が自車の車速を共有し、天気や事故情報を投稿できるために可能なことで、場合によっては「右車線で事故。左側走ったほうが早い」といった詳しい道路状況を知ることができる。このほか、指定どおりのルートを走るとポイントが貯まったりする工夫もあり、地味に楽しい。

唯一、このWazeで残念なのは、日本の利用者が少なくて「全国どこでも便利」とはいい切れない点。気になる人はぜひ使ってほしい!

コメント

コメントの使い方