2019年のF1第9戦オーストリアグランプリ(レッドブルリンク)で、ホンダのパワーユニットを搭載したレッドブル・ホンダをドライブするマックス・フェルスタッペンが今シーズン初優勝をマークした。

この優勝は2006年のハンガリーグランプリでジェンソン・バトンが優勝して以来、ホンダにとって13年ぶりの優勝となった。

ホンダはF1に参戦と撤退を繰り返していることもあり、便宜上現在は第四期と呼ばれている。ということで4回”初優勝”があるとも考えることもできる。しかも、それぞれの初優勝は違った意味を持っている。

それぞれ4度の初優勝が持つ意味と今後の展望を津川哲夫氏が考察していく。

文:津川哲夫/写真:HONDA

第三期F1の初優勝は最後の優勝

ホンダパワーユニット(PU)が新ハイブリッド時代のF1グランプリで初優勝を飾った。ホンダはパフォーマン不足を言われ続けてきが………、レッドブルリンクは中高速コーナー型のパワーサーキット。

それもマックス・フェルスタッペンが力ずくのレース展開で強引に優勝をもぎ取った。大きなパワーアドバンテージを持っているメルセデスやフェラーリを堂々と交わして。

この優勝を初優勝と言うと文句を言われるかもしれない。

何故ならホンダはこれまでもF1で何度も勝利を挙げているし、近いところでは2000年代を戦った第三期ホンダF1時代の2006年ハンガリーグランプリでジェンソン・バトンが1勝を上げているからだ。

10年近く戦った第三期ホンダF1時代唯一の勝利。これは第三期ホンダF1復帰初優勝と言えるわけだ。しかしこのハンガリーはバトンの上手さと、極端な天候変化と、多くのインシデントによる、ある意味幸運の優勝。

もちろん幸運を拾うのもレースポテンシャルのひとつだから、この優勝も立派な第三期初優勝には違いない。しかし優勝への王道を踏んだ力ずくの勝利と言う形ではなかった。

加えて翌2007年を最後にホンダはF1から撤退、ホンダ第三期F1プログラムは志半ばで終止符を打ってしまった。

従ってハンガリーでの優勝は第三期初優勝でありながら最後のそして唯一の優勝でもあった。その優勝の思い出は達成感の少ない、長く重苦しく後を引く優勝であった。

第三期ホンダF1プログラムは世界大恐慌を演出したリーマンショックによるトラウマチックな終わり方をしてしまったことで、ハンガリーでの第三期初優勝はホンダF1の金字塔になるには陰が薄くなってしまった。

今回の優勝は第二期の初優勝を彷彿とさせる

ホンダは現在のF1プログラムを第四期F1プログラムとは呼ばない。そこには第三期F1の“アンフィニッシュト・ビジネス(達成していない仕事)の達成”と言う気持ちが、第三期の目標への継続挑戦の意味を含んでいるからだろう。

しかしこのハンガリーを第三期での初優勝とするなら、さらに遡ってホンダF1黄金期の第二期ホンダ時代の初優勝もあるわけだ。

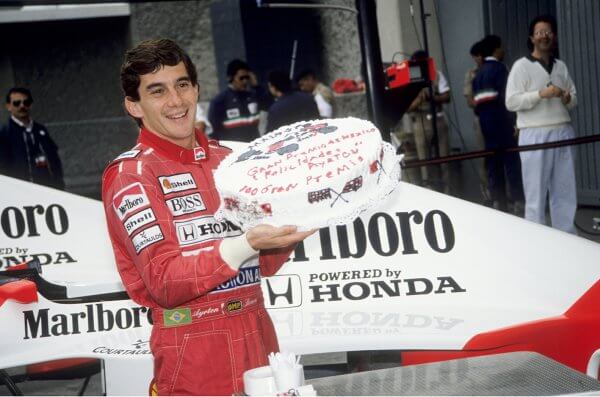

この第二期こそ、アイルトン・セナ、アラン・プロスト、マクラーレン、そしてネルソン・ピケとナイジェル・マンセルのウィリアムズという豪華なF1レジェンドたちが犇めきあい、世の中にまさに伝説(レジェンド)として語られつくされている怒濤の勢いを示した時代であった。

しかしこの第二期ホンダF1時代の始まりは、これらのレジェンドたちからではなかった。F2エンジンにターボを搭載してF1エンジンを開発し、F2シャシーを改良・流用したスピリット・ホンダに搭載してのF1デビュー。

この年はまさに現在の第四期F1初期のようにパワーも信頼性もなく、車体にポテンシャルもなく、散々なデビュー年であった。しかし翌年、ウィリアムズをパートナーとして参戦すると、その第9戦目ダラスでケケ・ロズベルグ(ニコ・ロズベルグの父親)が優勝し第二期ホンダF1プログラムに輝かしい初優勝をもたらした。

ここから第二期ホンダF1の怒濤進撃が開始され、これが近代ホンダF1の、まさに第一歩であった。

面白いのは昨年、ホンダはトロロッソと組んで大きな信頼性の確保に一年を費やしてきて、リザルトも輝くものはなく、地味なシーズンを終えた。

しかし2年目の今年、トロロッソとともにレッドブル本チームと組んでシーズンを迎えたが、その何と9戦目で新時代F1での初優勝を挙げたことだ。これはこじつけになってしまうが、第二期の出だしを彷彿とさせる。

コメント

コメントの使い方