クルマを購入する時にボディカラーの選択は重要な要素となる。1980年代に比べると、日本車のカラーバリエーションは豊富になり選択肢も増えている。

ボディカラーは好みが反映されるため、個性を主張するアイテムにもなるため自分の好きな色を購入するのがベストだが、次のクルマを購入する場合、下取り価格や買い取り価格にシビアに影響する。実際に人気色と不人気色では、20万円程度差がつくケースもある。

現在日本車(乗用車)のボディカラーは何色が人気なのか? 年代によって日本車のボディカラーの人気は変わっているのか? 発表されたデータを元に検証していく。

文:ベストカーWeb編集部/写真 :TOYOTA、LEXUS、NISSAN、HONDA、DAIHATSU

日本車のボディカラーの一番人気が白ではない時代もあった

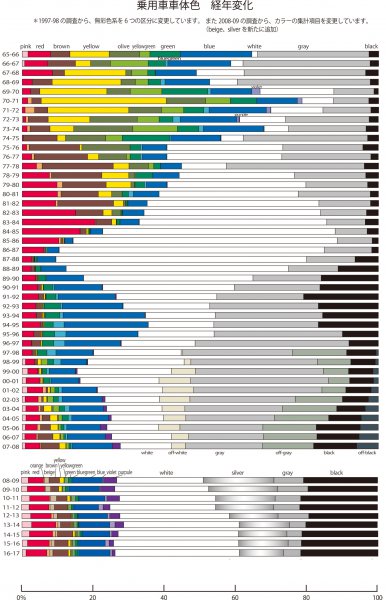

一般社団法人日本流行色協会(以下JAFCA)では、1965-1966年から現在まで乗用車のボディカラー別の販売シェアを集計している。

この集計されたデータを見れば、日本車のボディカラー比率がどのような変遷をたどっているのかがよくわかる。年代別に特徴を見ていこう。

国民車構想を経て一般大衆にもクルマが行き渡り始めた1965-1966年から現在までのデータということで、ボディカラー比率=日本人のボディカラーの嗜好といっていい。

1960年代〜1970年代中盤は白が一番人気ではない

いつの時代も日本車のボディカラーは白が一番人気、というイメージを持っている人も多いと思われるが、データを取り始めた初年度1965-1966年についていえば、白はわずか2%でしかない。

1960年代初期、白は救急車、赤は消防車の色として、見間違えたりしないように白、赤のボディカラーのクルマの販売を規制していたという。規制緩和されるのが1960年代中盤からで、データでも徐々に白、赤が増えている。

1965年にデビューした3代目クラウンのキャッチフレーズが『白いクラウン』ということからも白いクルマが珍しかったことがわかる。

この時期の日本人のボディカラーの嗜好で特筆すべきは、有彩色のパーセンテージがとても高いことだ。1970-1971年は日本の自動車史上最大となる約80%が有彩色というのはビックリ。

そのほかでは現代ではカッコいいが自分で買うとなると躊躇する黄色の比率が高いこと。特に1970-1971は黄色が一番人気というのが凄い。

この時は黄色のボディカラーを設定している車種が多く、トヨタセリカ&カリーナ、日産フェアレディZ&チェリー、スズキフロンテクーペなどが売れたことも大きな要因となっていると思われる。

今もクルマは高額で貴重品というスタンスは同じだが、この当時はクルマに対する憧れ、所有したいという願望は今とは比べものにならない。その非日常性のものに華やかさを求めた結果、有彩色が好まれたという。

あと、1964年に日本でもテレビのカラー放送が始まった。日本人の色の感覚が大きく変化する要因になったのは疑いようがない。

コメント

コメントの使い方