今や自動車は電動化まっしぐら。厳しい環境規制もあり、国産・輸入を問わず各メーカーの電動化シフトは進みつつある。

ただ、今のところ庶民の足としてはまだコスト等に課題があり、他方、性能面でもエンジン車の優位性は未だに残る。とはいえ、今後はその優位性は徐々に薄らいでいくだろう。

つまり、今は技術として熟成されたエンジンを味わえる最後の時代という見方もできるかもしれない。そこで、本稿ではトヨタからダイハツまで国産8メーカーが開発してきた歴代エンジンの中から珠玉の1台をノミネート。

いずれも電動化で失われるであろう、個性的なエキゾーストノートを奏でる「名機」である。

文:鈴木直也、片岡英明

写真:編集部、TOYOTA、MITSUBISHI

ベストカー 2019年7月10日号

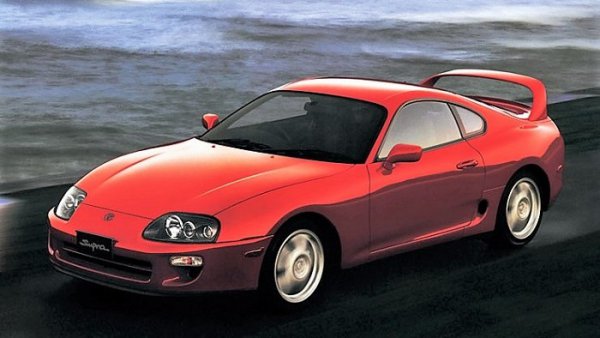

トヨタ&レクサス/A80スープラ「NAも抜群の出来」

1位は80スープラのNAエンジン(2JZ-GE型)。

80スープラといえばターボエンジン(2JZ-GTE)のイメージが強いけど、ぼくがベストと思うのはNAのほうだ。

NA版は225ps/29.0kgmと、スペックはそこそこだが、6000rpm以上までフラットに伸びてゆくトルクカーブが秀逸。

スープラ用2JZ-GEは標準でステンレスタコ足装備だったので、金属的なエキゾーストサウンドが気分を盛り上げてくれるのも心地よかった。

次点は6代目と7代目のレビン/トレノが積んだ5バルブの「4A-GE型」。

1980年代にヤマハがレース用エンジンやバイクで気筒あたり5バルブをトライしていたけど、それを4輪に応用した唯一の例。吸排気系はほとんどレース仕様で、165ps/7800rpmと量産エンジンとしては異例の高回転型に仕上げられていたのがいいね。【鈴木直也】

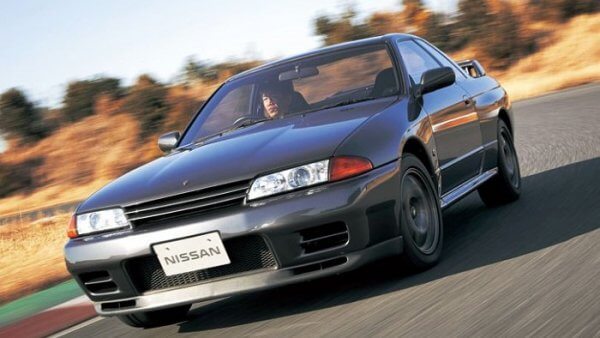

日産/R32スカイラインGT-R「直6の最高傑作」

最高傑作といえば、1989年8月にR32スカイラインGT-Rに積まれて登場した直列6気筒DOHC4バルブエンジン「RB26DETT型」だろう。

排気量は2568㏄で、セラミックローター採用のツインターボは、当時としては驚異的な280ps/36.0kgmを発生した。

ナトリウム封入の中空エキゾーストバルブやクーリングチャンネル付きピストンなど、レーシングテクノロジーを駆使して設計され、レース仕様のエンジンは600psまでパワーアップされている。そこまでチューニングしても壊れなかったのだから、凄いエンジンだったと思う。

次点は迷ったが、現行ノートに搭載される1198ccの「HR12DDR型」直列3気筒DOHCを選んだ。

DIG-S「エコスーパーチャージャー」を組み合わせ、高膨張比のミラーサイクルと高圧縮比によって優れた燃費を実現している。【片岡英明】

ホンダ/初代NSX「専用としてすべて再設計」

ベストは初代NSXのV6エンジン(C30A型)。

ベースとなったのは初代レジェンド用V6だけど、バブル全盛期らしくNSX専用としてすべて再設計。その徹底ぶりを象徴するのがチタンコンロッドの採用だ。

800万円という発売当時のNSXの価格は、今でいうと2000万円クラス。コストに糸目をつけず、いい部品があれば全部採用する……。現在とはまったく違うクルマ作りの環境がそこにはあったのだ。

そして、NA高回転型のVTECにこだわるホンダが、その集大成として最後に作ったのがS2000用の「F20C型」エンジン。これが次点だね。

250ps/8300rpm、22.2kgm/7500rpmというスペックは、もはや意地になっているとしか思えない数字で、「NA2Lでどこまでいけるかやりたかった」としか思えない。2L最強のタイトルが欲しかったのだろう。【鈴木直也】

コメント

コメントの使い方