撮影協力:入江一徳さん

2025年4月29日(祝・火)、モビリティリゾートもてぎ(以下もてぎ)を会場に「グッドオールデイズもてぎ 2025」が盛況に開催されました。

18年目を迎えた「グッドオールデイズもてぎ」

このイベントは、”古き良き時代を肌で感じられる参加型イベント”として、もてぎでは2007年に2&4グッドオールデイズ EASTとしてスタートしました。

今回のイベントでは、ヒストリックバイク動態確走行会に100台がエントリーしました。

参加規定としては、1983年以前(クラスによっては1983年製造を含む)に製造された国内外の二輪車となっています。

いずれも”国宝級”といって差し支えない希少なマシンたちです。

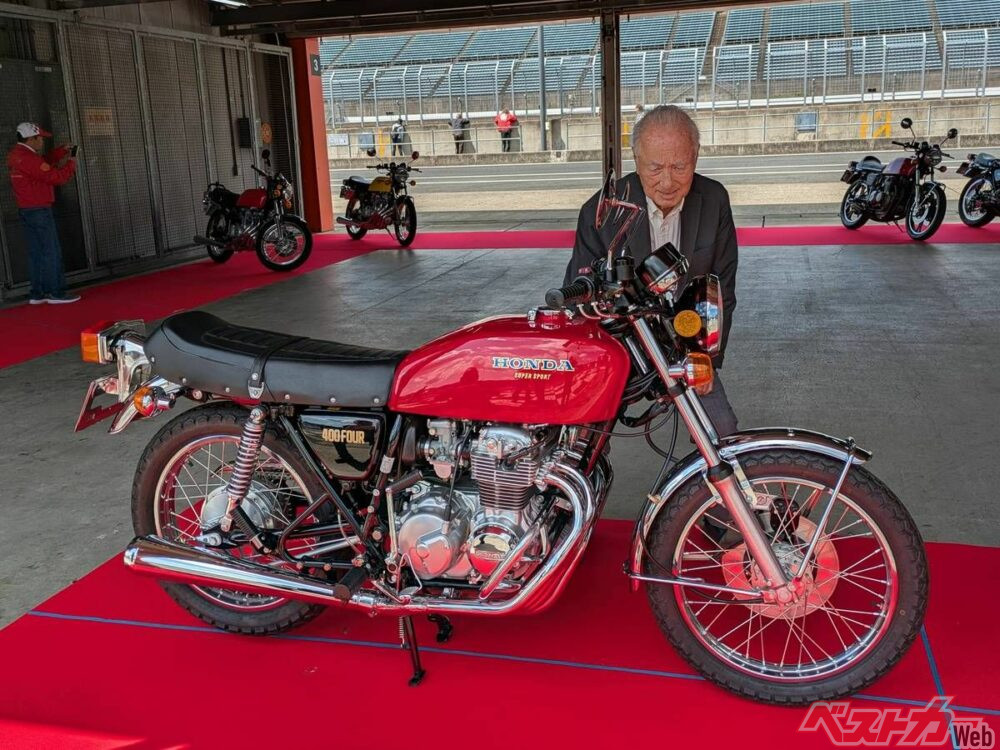

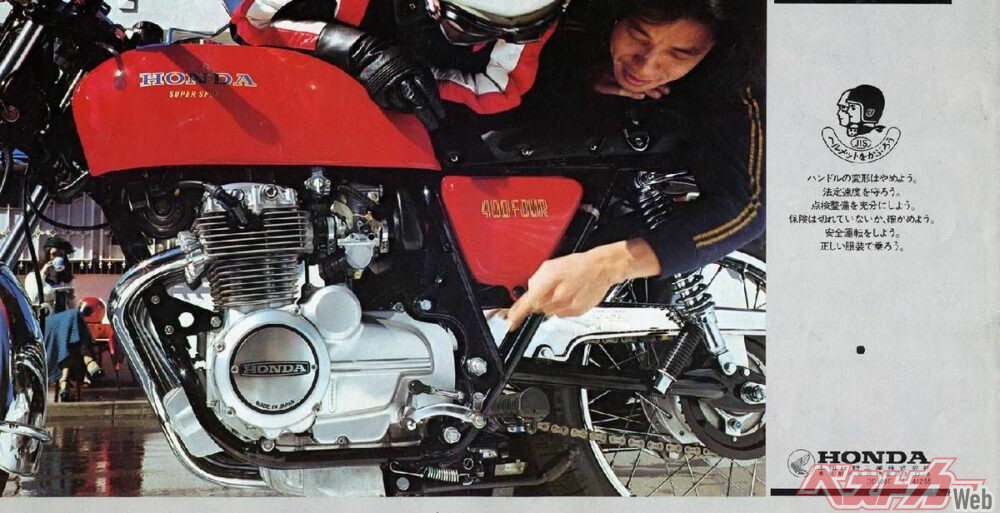

このヒストリックバイクの祭典で、CB400FOUR誕生50周年を記念した開発者トークショーが開催されました。

テーマは、”おまえは 風だ。の誕生秘話に迫る”という50年の歴史を感じさせるもの。

この開発者トークショーを企画したのは、CB400FOURのメンテナンスショップとして有名なSHIO HOUSE(シオハウス)の塩畑さんと、CB400FOURの書籍の執筆者入江さん。

主催のもてぎと半年間にわたって調整を進めながら、実現に至りました。

そしてCB400FOURのために、ピットミュージアムやクラブミーティングの特設エリアも用意されました。

開発者トークショー

ゲストは、車体設計プロジェクトリーダーで開発責任者代行を務められた先崎仙吉(せんざきせんきち)さん。

デザイン部門でクレイモデルの製作などを手掛けられた中野宏司(なかの ひろし)さん。

三恵技研工業で、ホンダ純正部品としてCB400FOURの排気システム製作を手掛けられた関口好文(せきぐち よしふみ)さん。

そして、グランプリ出版刊”ホンダドリームCB400FOUR”の書籍を執筆した入江一徳(いりえ かずのり)さんの4名です。

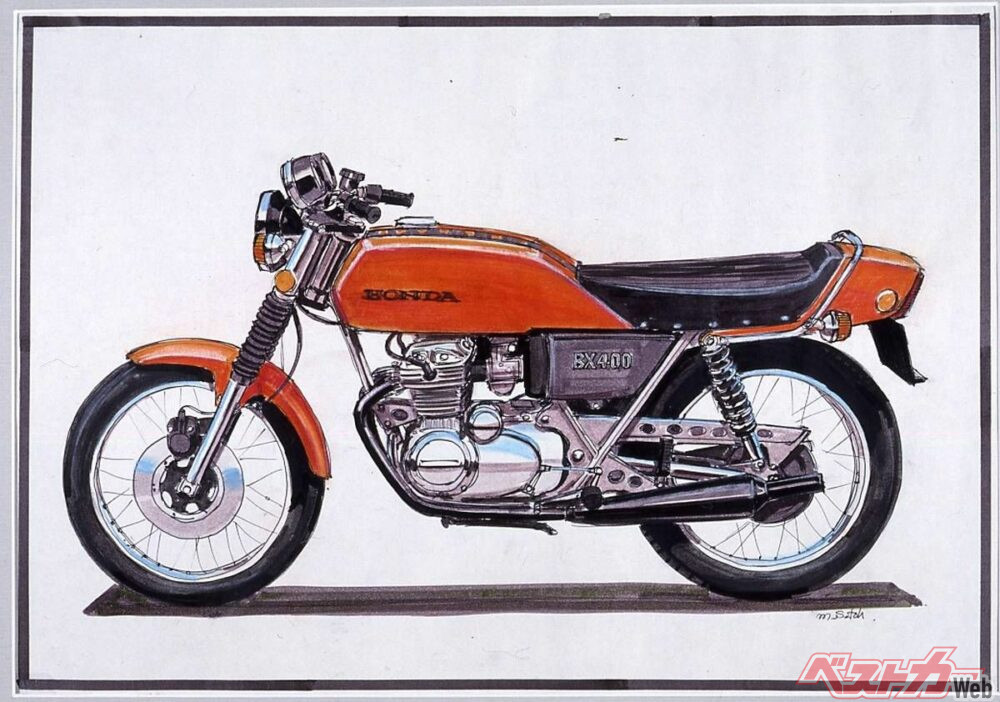

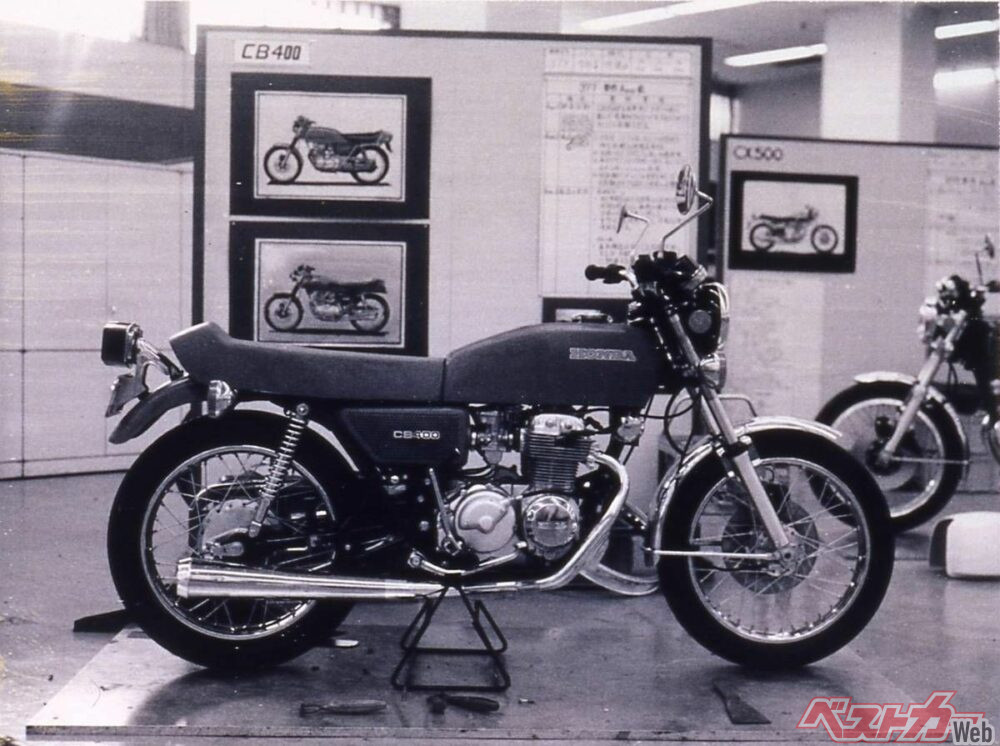

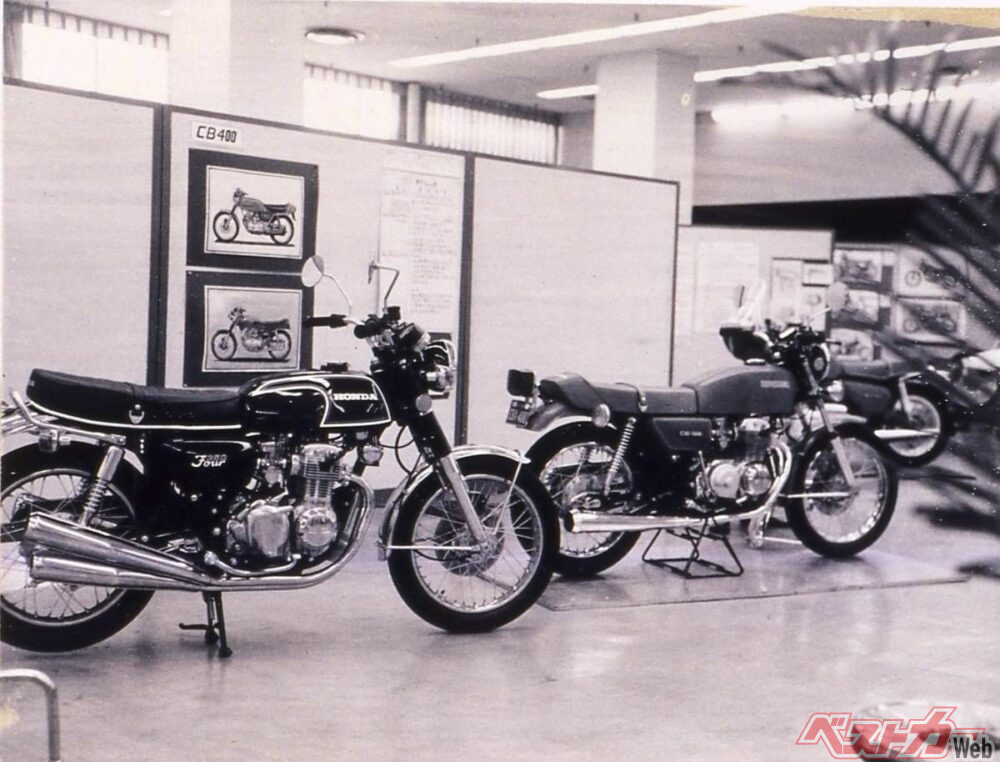

CB400FOURは、CB350FOURのリベンジとして企画がスタート。デザインを担当したのは、CB350FOURを手掛けた佐藤允弥(まさひろ)さんでした。

1973年6月頃に開発チームが本格的に稼働。そして1973年12月末にはモックアップの最終モデルを完成させるという、極めて短期間での開発でした。

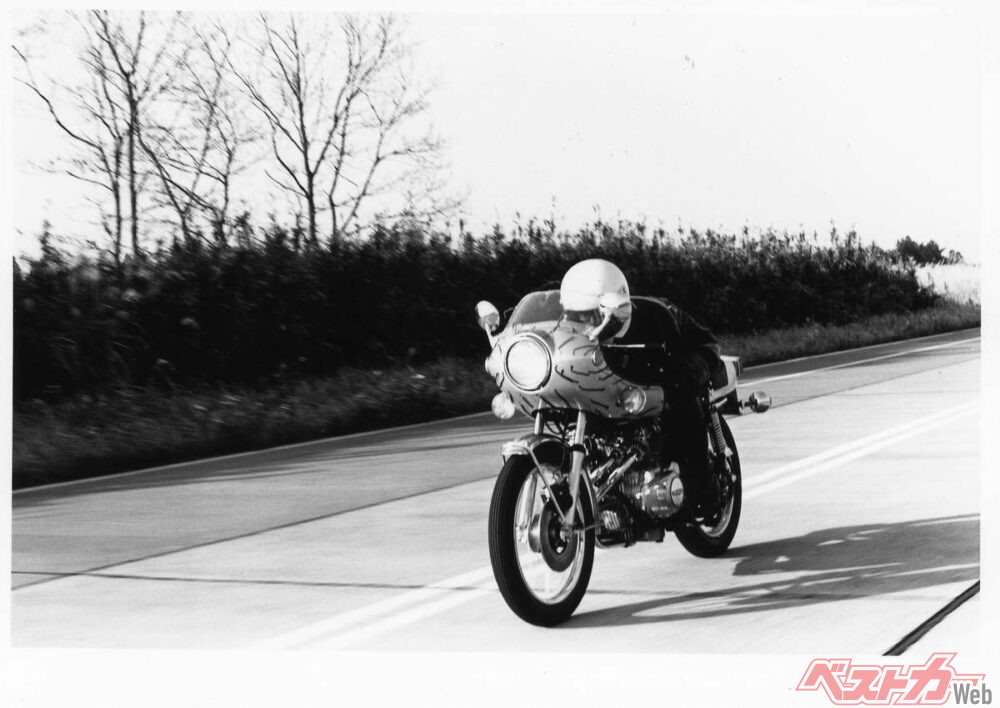

そして、翌1974年1月には、フェアリング装着車のテスト走行が実施されました。

当時の写真を見ながら、先崎さんが当時の開発チームの様子を語ってくれました。

先崎「開発責任者の寺田五郎さんは、チーム員全員の話を聞くのがとても上手かった。

毎週行われる開発会議では、チーム員からいろんなアイデアが出され、採用の決断も早かった。私は、車体設計でとことん軽量化にこだわりました。CBのポテンシャルを充分に引き出すには、軽量化が大きなポイントで、集合マフラーもその一環として採用されました。

バックステップ化によってシフトチェンジにはコストの高いピロボールを採用してもらいました。スポーティーなマシンには、遊びが少ない確実なシフトフィーリングが欠かせませんから。

小さな部品ですが、こだわって良かったと思います。

カフェレーサースタイルから英国の影響が強いと誤解されることが多いのですが、実はアメリカのカルフォルニア郊外にあるマルホランドのカフェに似合うというのがCB400FOURの背景にあるのです。私は、大型4気筒モデルや6気筒のゴールドウイングの開発などを手がけましたが、CB400FOURの開発は、特別なものがありますね」

中野さんは、入社1年後に造形室(デザイン部門)でCB400FOURのクレイモデルの製作などを担当。市販車初の4into1のエキゾーストシステムも手がけました。

中野「デザイナーの佐藤さんは、雲の上のような人でした。佐藤さんの言うとおりにすればいいものが出来るというのが当たり前でした。しかし、集合排気システムの造形は初めてでしたから試行錯誤しました。一体どうやれば、デザインスケッチのように造り上げる事が出来るのだろうと。洗濯機の蛇腹のホースをヒントにして、エキパイの曲がり具合や直線の長さなどを微妙に調節しながら造り上げていきました。それを基に、設計図面を描いた人はとても苦労されたと思います。

私は、デザイン部門でロスマンズホンダのワークスマシンのカラーリングデザインなども手がけました。CB400FOURは、デザイン人生の中でも思い入れのあるモデルです」

4into1のエキゾーストシステムを製作したのは、三恵技研工業です。関口さんが三恵技研工業に入社したのは1982年のこと。CB400FOURのデザイン担当佐藤さんが手がけたCBX400Fのエキゾーストシステムの製作をはじめ、直4やV4のエキゾーストシステムに携わりました。CB400FOURのエキゾーストシステムについては、先輩社員からノウハウを教わりました。

関口「CB400FOURは、1973年12月にホンダとしての開発は完了したというのが通説ですが、実は、マフラーが完成していなかったのです。スクープ発言になってしまいますが、三恵技研としては、求められた完成形には程遠かったのです。テーパー状のマフラーは、5か所くらい溶接でつながれていて、1本のきれいなマフラーではなかったのです。

新たな製造方法を確立するためには、ホンダさんと密接に打合せながら完成にこぎつけたと聞きました。そのために、発売は1974年12月になったのだと思います。

私は、CB400FOURのオーナーでもあり、4into1のシステムには特別な思い入れがあります。お客様の要望もあり、昨年に本田技研の純正部品としてエキゾーストシステムの復刻生産と販売を手がけました。私にとって、三恵技研最後の仕事になりました。感慨深いです」

入江さんは、約10年にわたる構想と取材を経て、昨年CB400FOURの書籍を執筆し

グランプリ出版から発売されました。トークショーの進行台本の作成や、先崎さんと中野さんの出演交渉からアテンドに加え、会場の展示なども手掛けられました。

トークショーでは、開発の流れや課題解決の手法などを来場者に説明して、より理解を深めていただく役に徹していました。

トークショーの最後に、先崎さんから来場者とCB400FOURのファンにメッセージがあり、盛況のうちに閉会となりました。

先崎「今日は、このように沢山のファンの方が来てくれて、開発者としてこんなにうれしいことはありません。ありがとうございます。

そして、私たちの後輩が手がけたホンダ製品もどうぞよろしくお願いします。」

三恵技研工業のブース

エキゾーストシステムの開発から生産を手掛ける三恵技研工業のブースには、CB400FOURの復刻版純正エキゾーストシステムと、市販を計画しているCB1100Rのエキゾーストシステムが展示されました。

CB1100R用のブラックメッキのエキゾーストシステムは、限定20セットが近日発売予定と表示されています。説明にあたる若手社員は、CB1100Rが発売されたときには生まれていませんが、昭和のものづくりを通じて得られる知識とユーザーとの意見交換が楽しいと語って

くれました。関口さんが2022年から推進した人材育成活動が、しっかりと若手社員に引き継がれていました。

ヒストリックバイク動態確認走行会&デモンストレーションラン

もてぎに集まった100台の中から、ほんのわずかですが紹介いたします。

トーハツ 105Yは現存車は世界でも数台と思われます。トーハツは、1972年に東京発動機からトーハツに会社名を変更。1950年にバイク用エンジンを発売し50年代は国内レースで大活躍した老舗のメーカーです。

コメント

コメントの使い方