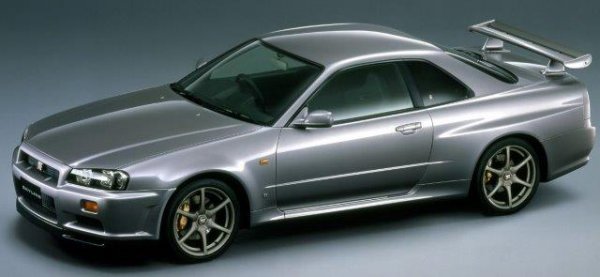

R34型スカイラインGT-Rについては、レーサーや自動車評論家、ユーザーなどによって、さまざまに、このクルマのすばらしさが語られている。

もちろん、それらに正解不正解などなく、筆者も大いに頷きながら拝読している。

今回は、R34の素晴らしさを、その誕生から紐解いていきたいと思う。自動車メーカーのエンジニアだった筆者が、R34の開発に携わっていたテストドライバーの方から伺った話をもとに、振り返っていく。

文:吉川賢一、写真:日産、ベストカー編集部

【画像ギャラリー】R32スカイラインGT-Rから、現行型GT-Rをみる。

R34型スカイラインGT-Rとはどういったクルマだったのか?

R34型スカイラインGT-Rの開発は、R33の車両パッケージングの見直しから始まった。

ホイールベースは55mm、全長は75 mm短縮化され、ボディ剛性の向上、可変2段リアウイングスポイラーや、強烈なダウンフォースを生み出すアンダーパネルも追加された。

カタログ表記は280馬力のままだったが、RB26DETT 直6ツインターボターボエンジンは最大トルク40 kg・mを達成。これにより、低中速での加速性能が一段と向上した。

その後、毎年のように小改良を繰り返し行い、Vスペック、VスペックII、VスペックIIニュル、そしてNISMO Z-tuneというコンプリートカーまで開発された。

ハイパワーなRB26DETTエンジン、派手な空力パーツ、最新のアテーサ、そしてデザインなどに注目されがちではあるが、車両開発の世界では、もっとも重要なのが、シャシーや車体だ。

強烈なダウンフォースを使って、路面へタイヤを押し付け、コーナーを抜けていく、その走りに直結するシャシーや車体こそが、R34型スカイラインGT-Rの凄さだと考えられる。その強靭なシャシーと車体は、こうして作られた。

R34はベースとなるセダンがキモだった

R34が開発された1990年代中頃は、自動車メーカーの持つ計算機の解析能力がまだまだ低い時代だった。

定常円旋回や周波数応答試験のシミュレーションがようやく出来るようになり、実車実験の結果とリンクし始めたのがこのころだった、と聞いている(メーカーによって多少状況は異なると思うが)。

操縦安定性能を作りこむ多くの工程においては、設計部隊が紙とペンで机上検討した仮説の弱点を、実験部が実験によって見抜く、という流れで開発が進められていたため、このころの自動車開発において、実験部の役割は現在よりもずっと重要なものであった。

設計部隊はテストドライバーの言葉を「神の声」と呼び、クルマを作り込んでいっていたのだ。

ところで、R34 GT-R開発を担当したテストドライバーといえば、「日産のトップガン」こと加藤博義氏が有名だが、R34 GT-Rの担当テストドライバーは彼ひとりではない。

通常、車両開発においてテストドライバーは、ひとつのモデルに対して複数人おり、R34 GT-Rに関しても、やはり複数人いた。

彼らは、「GT-Rを鍛える前にベースのセダンをしっかりと作り込んでおけ」ということを、設計部隊へ念押ししていたという。

セダンとクーペでホイールベースは違うが、GT-Rは、あくまでスポーツセダンたるスカイラインの延長にあり、セダンでしっかり作りこんでおかなければ、GT-Rは作ることができない、というのだ。

コメント

コメントの使い方