毎年、さまざまな新車が華々しくデビューを飾るその影で、ひっそりと姿を消す車もある。

時代の先を行き過ぎた車、当初は好調だったものの、市場の変化でユーザーの支持を失った車など、消えゆく車の事情はさまざま。

しかし、こうした生産終了車の果敢なチャレンジのうえに、現在の成功したモデルの数々があるといっても過言ではありません。

訳あって生産終了したモデルの数々を振り返る本企画、今回は日産 セフィーロ(1988-2003)をご紹介します。

【画像ギャラリー】比べてみるとよく分かる 歴代 日産セフィーロの“変遷”をギャラリーでチェック!!!

文:伊達軍曹/写真:NISSAN

■「落ち着きすぎず 若すぎず」で新しいセダンのイメージを作った初代

初代は、比較的若い層をターゲットとした「今までにないスタイリッシュなセダン」として誕生。

その後の2代目、3代目はオーソドックスなセダンスタイルへと軌道修正し、商業的にはまずまず成功を収める。

しかしブランドとしての「決定打」には欠けていたため、結局は車種統合の憂き目にあって消滅したセダン。それが、日産 セフィーロです。

ミュージシャンの井上陽水が走行中に助手席側の窓を開け、カメラに向かって「みなさんお元気ですか? 失礼します」と言う、妙にインパクトのあるテレビCMで話題となった初代セフィーロが登場したのは、バブル絶頂期の1988年9月。

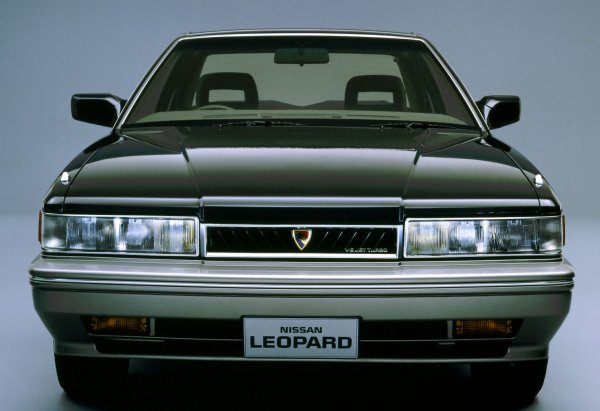

初代セフィーロは同時期のローレルおよびスカイラインと基本コンポーネンツを共用する姉妹車でしたが、今で言う4ドアクーペのようなフォルムと斬新なフロントマスクは他の何にも似ておらず、斬新なCMと併せ、「何か新しいことが始まったのかも?」という好意的な予感を、当時の20代から30代の男性に強く抱かせました。

当初用意されたエンジンは2L直6が3種類で(SOHCとDOHC、DOHCターボ)、トランスミッションは4速ATと5MT。

エンジンとサスペンション、トランスミッション、内装生地、内外装カラーなどを好みに応じた組み合わせで注文できる「セフィーロ・コーディネーション」という販売方式も話題を呼びました。

1990年8月のマイナーチェンジで「セフィーロ・コーディネーション」を廃止し、1992年5月のマイナーチェンジでは2.5L直6を追加するとともに、全車が5ATに進化。

しかしいろいろな点で初代セフィーロは斬新すぎたのか、人々に強烈な印象は与えたものの、実際の販売台数はさほど伸びず、1994年7月に生産終了となりました。

そして同年8月、初代と入れ替わる形で登場した2代目セフィーロは、ラージFFセダンとして国内外で販売されていたマキシマと統合され、スタイリッシュで斬新なFRセダンから「普通のFFラージセダン」へとその基本を大きく変えました。

そしてデザインも、言ってはなんですが普通というか、もっとハッキリ言えばちょっとおやじくさい造形に変更されました。

しかし、FFのおやじセダンとなった2代目セフィーロは後席の居住性が良好で、立派なサイズではありますが「しかし意外と高くはない」という絶妙な価格設定により、商業的には成功といえる結果を残しました。

1998年12月には3代目へのフルモデルチェンジが行われ、基本路線は2代目を踏襲。すなわち「大柄でちょっと高級なFFセダン(にしては、そこそこ手頃なプライス)」という路線です。

この3代目もセールス的にはさほど悪くなかったのですが、2003年初頭にはローレルと統合されて生産と販売を終了。「セフィーロ」という車名はここで消滅し、実質的な後継統合モデルは「ティアナ」という車名を名乗ることになりました。

コメント

コメントの使い方