アルファード/ヴェルファイアは、トヨタの上級ミニバンの兄弟車である。主に顔つきの違い以外は、基本的に同じクルマだ。

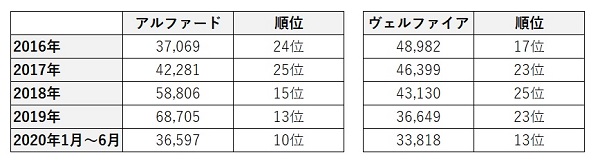

それでも2019年4月から2020年3月までの2019年度販売台数で、アルファードはヴェルファイアの2倍以上の台数を稼いでいる。その差どこにあるのだろう。

実は、2016年度はヴェルファイアの方が売れていた。17年度にアルファードが上回ったが、ほぼ横並びの販売台数であった。その後なぜ、逆転となったのか。

文:御堀直嗣

写真:トヨタ、アウディ、BMW、奥隅圭之、表:ベストカーWeb編集部

アルファードから派生したヴェルファイアの誕生

アルファードは、2002年に誕生した。その前は、ワンボックスカーの流れを汲むグランビアがあった。グランビアは後輪駆動であったが、前輪駆動の3ナンバーミニバンとしてアルファードは誕生したのである。

競合は、日産 エルグランドや、ホンダ ラグレイト(後継はエリシオン)になる。グランビアの時代は、日産がエルグランドで圧倒した。

これに対抗すべく、前輪駆動でミニバン人気を作ったホンダ流に、後輪駆動のワンボックスから前輪駆動のミニバンとしたのがアルファードであった。

初代アルファードは、トヨペット店向けをアルファードGと呼び、グランビアを扱ってきたネッツ店向けはアルファードVとして、両車でグリルの意匠を別にしていた。

それでも、いまほど大きな差はなく、Gのメッキグリルか、Vの車体色と同色のグリルかという程度の差であり、ヘッドライトの造形などは同じだったので、すぐには見分けがつきにくいほどであった。

2008年に2代目へモデルチェンジした際、ネッツ店向けアルファードVは、ヴェルファイアという別の車名を得、顔つきもまったく違うようになった。

アルファードが初代を継承し、上質さを高めたのに対し、ヴェルファイアはヘッドライトを上下二段に分けるなど、明らかに違う表情であるばかりか、押し出しの強い上級ミニバンであることを明らかにした。そして3代目も、その傾向を継承している。

顔つきの強さがヴェルファイアの持ち味として浸透し、なおかつ全長が4.8メートル超、車幅は1.8メートル超、車高も1.8メートルを超える大柄なミニバンを一層力強く見せた。

コメント

コメントの使い方