クルマのイメージアップを図り、販売促進のためにつけられる「サブネーム」。

しかし、国産車の歴史を振り返ってみると、サブネームを付けられたモデルたちには、残念な末路を辿ってしまうものが少なくない。むしろ成功した例のほうが圧倒的に少ないとすら言える。

ここでは22台の失敗例、そして1台の成功例を挙げながら、サブネームが作り上げた(?)負の歴史について見ていこう。

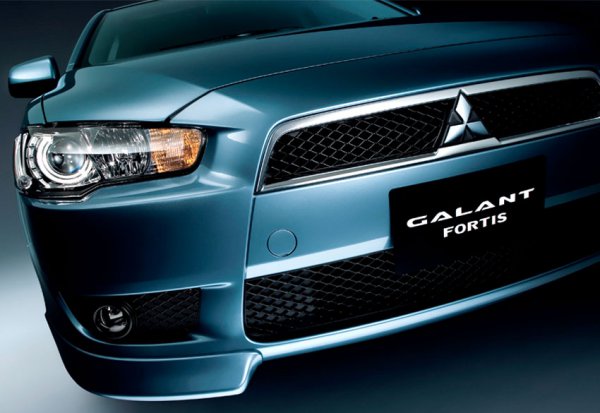

【画像ギャラリー】フェリオ、アクシオ、フォルティス…「サブネームのクルマたち」をギャラリーでチェック!

※本稿は2021年12月のものです

文/永田恵一、写真/ベストカー編集部 ほか

初出:『ベストカー』 2021年1月26日号

■2種類の異なるサブネーム

ランサーは実質的に最終型となったギャランフォルティスまで含め、時代に対応したボディサイズの拡大はあるにせよ、歴代カローラクラスのミドルクラスカーだった。

1973年に初代モデルが登場し、ランタボの愛称が付いたスポーツモデルが人気となった1979年登場の2代目モデルでランサーEXというサブネームを持つようになった。

話が難しくなるのはここからで、ランサーEXの販売中にFF車の初代ミラージュのセダン版、2代目ミラージュサルーン(セダンボディ)の兄弟車となるランサーフィオーレが加わるのだが、ランサーフィオーレの販売は振るわなかった。

1988年登場の5ドアセダンになったモデルから三世代はランサーの車名に戻ったのだが、2000年登場の6代目モデルではランサーセディアとなった。

だが、6代目モデルの途中でランサーの車名に戻り、2016年にはランサーエボリューションの車名も消えてしまった。

乗用車をベースにしたミニバンとしては世界的に見ても先駆車となったプレーリーは1982年登場の初代モデル、1988年登場の2代目モデルの途中までは単にプレーリーの車名だった。

しかし、2代目の超ビッグマイナーチェンジの際にプレーリージョイになり、1998年登場の3代目モデルでプレーリーリバティに車名が変わったのだが、3代目モデルのマイナーチェンジでプレーリーが取れたリバティになり、最終的にはラフェスタを後継車に絶版となった。

コメント

コメントの使い方