■機能が裏付ける形の格好良さから高性能モデルの象徴に

F1でのウイングが、プロトタイプスポーツカーのレーシングカーでも応用されるようになり、やがて市販車を使うツーリングカーレースでも装備されるようになる。その精悍な姿にあこがれる消費者に向けて、ウイング付きの市販車が販売されるようになったのだ。

しかし、乗用車では大きなリアウイングを装備すると、後方視界を悪化させかねず、交通安全上の差しさわりがある。そのため、リアスポイラーといって、トランクリッド後端を跳ね上げる部品が装着されることがはじまった。

たとえば、R31スカイラインGTS-Rにリアスポイラーが用いられた。スポイラーを後から取り付けるのではなく、車体の造形自体で後端を跳ね上げたようなクルマもあり、その姿をダックテール(アヒルの尾)と呼んだりした。

その後、リアウインドウの視界を妨げないように隙間を設けたり、リアウインドウの下端より低い高さのリアウイングを装備したりするような工夫が行われるようになり、ホンダNSXやR32スカイラインGT-Rなどでリアウイングが装備されるようになった。

以後、インプレッサSTIやランサーエボリューションなどで、リアウイングが装備され、高性能の象徴となっていった。

前輪駆動のホンダのインテグラでもリアウイングが用いられたが、これは、前輪荷重の大きな前輪駆動車に対し、後輪荷重が少なくなり高速走行安定性が損なわれるのを抑え、前後のタイヤのグリップを調和させることが狙いだったのだろう。

■燃費志向の高まりやタイヤの進化でウイング要らずの時代に?

しかしながらウイングの装着は、空気抵抗の増加にもつながる。それでも、より速く走行するには、空気抵抗を上回るエンジン馬力が必要になる。あまり燃費が問われない時代の姿でもある。

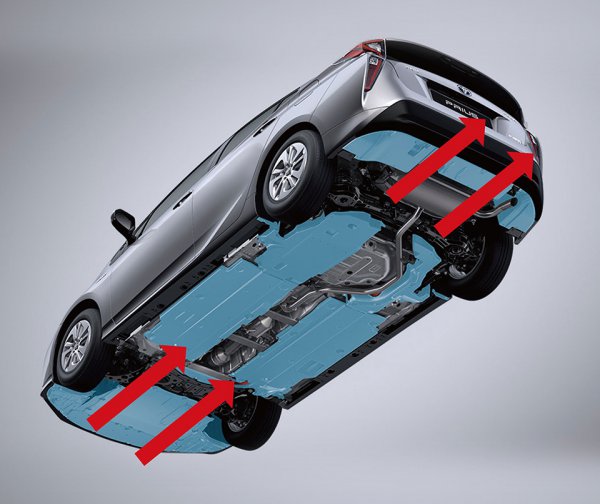

そして、レースの世界でも次第にウイングの空気抵抗が無視できない状況になり、編み出されたのがベンチュリー効果と呼ばれる、車体床下の形状設計だ。

車体の床下を、翼の下側と同じように湾曲させることで、路面と床の隙間を流れる空気がウイングと同じように車体を地面に押さえつける力(ダウンフォース)を発生するようにしたのである。

この着想自体は、1960年代末のウイングよりさらに前の、1930年代に、アウトウニオンの最高速挑戦車を設計したフェルディナント・ポルシェ博士が編み出していた。

しかし、この車体でダウンフォースを生み出す効果は、横風に弱く、床下の気流の流れがわずかに狂うと、逆に車体を持ち上げ、空へ飛ばしてしまう危険性があった。それによって、アウトウニオンの契約レーシングドライバーであったベルント・ローゼマイヤーは死亡する。

同じような惨事は、1980年代のレース界で再び繰り返されるのだが、以後、床下全体を翼の下側の形状とすることは規制を受け、後輪から後ろのアップスイープと呼ばれる跳ね上げ形状だけが残された。

そのような経緯を経て、乗用車の床下もアップスイープを模したり、少なくとも床下の凹凸をなくして平らに整えることが行われたりするようになった。それによって、空気抵抗を減らしながら、適度なダウンフォースを得ることが一般的になったのである。

環境規制の厳しさはさらに増すようになると、燃費のいっそうの向上が求められるようになった。そもそも空気抵抗の基となるウイングの存在が厄介になってきた。そこで、ドイツの高性能乗用車なども、トランクリッドの後端をわずかに持ち上げる程度の造形になってきている。

あわせて車体全体の形状をより整えることで、そもそも車体が高速で浮き上がりにくい輪郭が形作られていくようになっている。そうしたことが可能になった背景にあるのが、コンピュータシミュレーションだ。

それまでは、たとえ風洞実験を行っても、目に見えない空気の流れは人間が想像するしかなかった。

しかし、画像解析により、あたかも空気の流れを見えるかのようにしたシミュレーション技術により、気流の細部まで目で確認できるようになり、空気抵抗が少なく、なおかつ車体を浮き上がらせないような造形の手掛かりが掴めるようになったのである。

空気の流れだけでなく、タイヤ性能の向上も、高速でのクルマの走行安定性を高めることに貢献している。

まず構造が、1970年代以降バイアスからラジアルへ替わっていった。また接地面のゴムの粘着力が高まったこと。そしてタイヤ寸法が扁平になることで、接地面積が増大した。それでいて、走行抵抗を減らすようなタイヤ技術も開発されている。

コメント

コメントの使い方