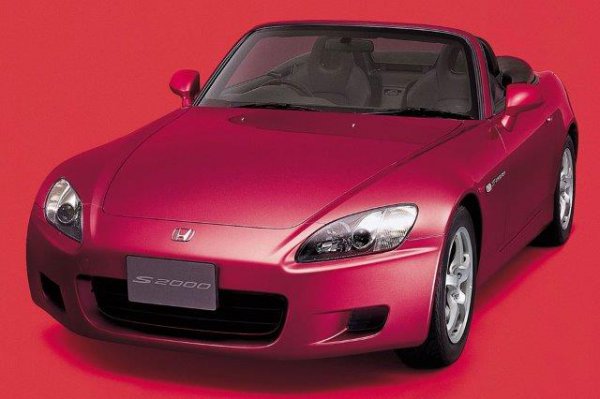

久々に「S」を纏って復活したS2000

世紀末になったころ、ホンダSシリーズを復活させようという機運が高まってきた。ホンダの創設50周年が迫っていたし、後輪駆動の操る楽しさを、もう一度ファンに味わってもらいたい、と首脳陣が感じたからだ。

高性能モデルを開発することはエンジニアにとっても励みになる。また、新しい技術に挑戦できるチャンスも多い。こうした経緯から企画され、1999年春に送り出されたのがホンダS2000だ。

S800以来のフルオープンのFRピュアスポーツカーで、パワーユニットやボディ設計にも最新テクノロジーを数多く採用している。陣頭指揮をとったのは、初代NSXの開発リーダーを務めた上原繁だ。

車名からわかるようにデビュー時のエンジンは、2LのF20C型直列4気筒DOHC・VTECだった。過給器に頼らず最高出力250psを絞り出し、リッター当たり出力は量産エンジンとしては驚異の125psを達成している。

その気になれば9000回転まで使いきることができ、ショートストロークの6速MTは変速するのが楽しい。

パワフルなエンジンに加え、クローズドボディ並みの高い剛性を誇るハイXボーンフレームやインホイールタイプのダブルウイッシュボーンサスペンションも魅力的だ。

ボンネットとトランクも軽量なアルミ製とした。S2000はドライバーが操っている感覚が強く、ステアリングギアを可変式にしたタイプVは一段とクイックな挙動だ。軽やかな身のこなしが際立っている。

ホンダ S2000は、ホンダスピリットがほとばしるピュアスポーツだった。エンジンはパワフルで、高回転まで回すと刺激的だ。ハンドリングもクイックで、狙ったラインを外さない。ホットに攻めても流して走っても楽しいのだ。

もちろん、爽快なオープン・エア・モータリングも満喫できる。そして2005年には少しマイルドな性格の2.2Lエンジンに換装し、扱いやすさも手に入れた。走る楽しさに満ちたホンダS2000だが、9年夏に惜しまれつつ生産を終了している。再び「S」の系譜は途切れた。

21世紀の「S」として登場したS660

第3期の「S」シリーズは軽自動車の規格の中に収め、2015年4月にベールを脱ぐ。それがS660である。「S」の系譜につながるマイクロスポーツだが、これは1990年代に一世を風靡したビートの再来だ。あの爽快なドライビング感覚を21世紀の今に甦らせた。

「S」シリーズでは唯一のミッドシップスポーツで、ドライバーの背後に658ccのS07A型直列3気筒DOHCターボを搭載している。6速MTに加え、初めて2ペダルの7速CVTも設定した。

これも「S」シリーズ一族だと感じるのは、ターボでありながら高回転まで気持ちよく回ることだ。6速MT車は7000回転まで一気に回り切り、4000回転を超えてからはターボの後押しによって痛快な加速を楽しめる。ミドシップだが、クセはなく、扱いやすい。

ハンドリングも軽やかで、コントローラブルだ。アジャイルハンドリングアシストの採用によって意のままの正確なハンドリングを楽しめ、操る楽しさは格別である。

「S」に共通するホンダスピリット

歴代の「S」シリーズはホンダのイメージリーダーに君臨し、高度な技術の象徴でもあった。また、いずれもエンジニアが情熱を傾けて開発し、理屈や採算を度外視して最高の設計を目指したホンダスピリットが濃密だ。

妥協せず、純粋に走りの楽しさを追求してきたから、エンジニアの情熱と苦労がクルマを通してダイレクトに伝わってくる。

その時代の最新技術をふんだんに盛り込んでいることも共通する特徴だ。レーシングエンジンのように高回転まで気持ちよく回るし、レスポンスも鋭い。

また、エンジンサウンドも官能的で、つい高回転を多用したくなる。ハンドリングも軽快だ。操っているダイレクト感が強く、運転しているとエンジニアの顔と狙いが見えてくる。こういった感動を呼ぶクルマは少数だけしかない。

本田宗一郎のクルマ愛とHマークの誇りは、どの「S」にも共通する美点であり、魅力だ。間もなく、ホンダのスポーツカー史の表舞台から降りる。だが、さらに魅力を増して登場するであろう電動化時代の新世代「S」に期待したい。

コメント

コメントの使い方